決算でもわかる「惣菜」の強さ

「馳走菜」は、店舗ごとに異なる仕入れに対応しつつ、パーツアッセンブル形式によって、商品構成を最適化し、弁当・惣菜・揚げ物・サラダ・デザートといった多様なニーズに応える体制となっている。

他の多くのスーパーでは、この形式とは違い、1つの商品で食材とたれをキッド化しているが、調理前まではロスは出ないまでも、ある程度の店舗数が必要な仕組みとなるのだ。

しかし、このパーツアッセンブル形式は、店舗数が少なくても成り立つ形式でもある。

通常、店舗数が少ないと食材の発注量も限られるため、仕入れ価格の交渉力が弱くなり、スケールメリットが得にくい。その結果、原材料コストを下げることが難しくなる。だが、ひとつの食材を汎用し、メニューに横断的に使用することで、少数店舗でも食材ロスを減らし、結果的にコストダウンが可能になる。

この発想が、業務スーパーの強みでもある。

決算からも、「惣菜」の強さが見えてくる。

2025年6月時点で国内1018店舗を展開。2024年10月期の通期連結売上高は5078.8億円(前期比10.0%増)、営業利益は343.5億円(同11.8%増)と堅調な成長を示している。

注目すべきは、外食・中食事業の売り上げが141.5億円(前期比29.2%増)と高い伸びを示している点であり、惣菜領域への本格参入が始まっていることを示唆している。

惣菜領域への本格進出――価格戦略と調理手法の進化

店舗内調理の惣菜「馳走菜」がいかにすごいのか。

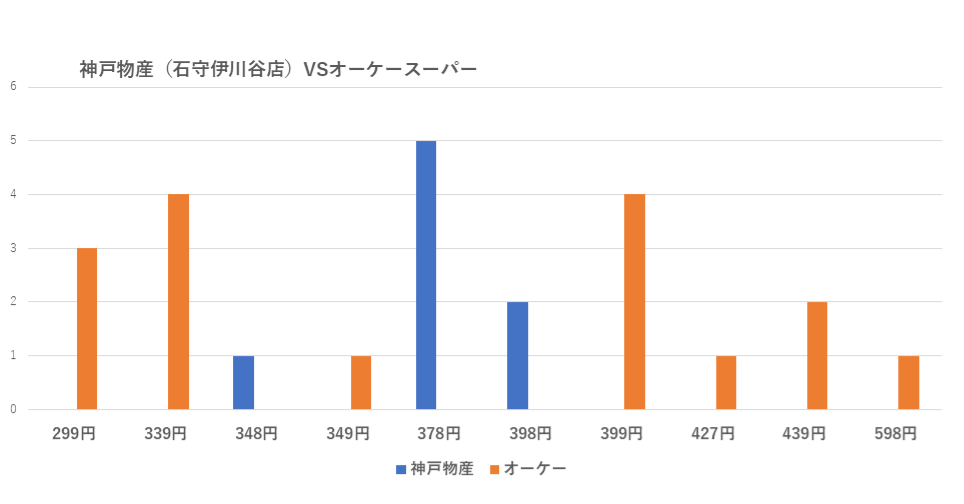

まずは価格を見てみよう。今回は神戸物産とオーケーの惣菜価格帯を比較する。

神戸物産は378円の商品に5アイテムを集中させ、さらに398円の商品も展開するなど、350〜400円の価格帯にしぼっているのだ。

この価格集中は、前述の「パーツアッセンブル形式」によって具材の汎用性を高め、効率的なオペレーションを可能にしている結果ともいえる。

一方、オーケーの価格設定は分散型で、それぞれの商品に対して個別に価格と原価率を設定する「アイテムドリブン型」といえる。これは、精密なEDLP(Everyday Low Price)戦略に基づいた「原価に忠実な価格設計」を意味する。

ただ、神戸物産の惣菜力を支えるのは、単なる価格設定だけではない。