Photo:JIJI

Photo:JIJI

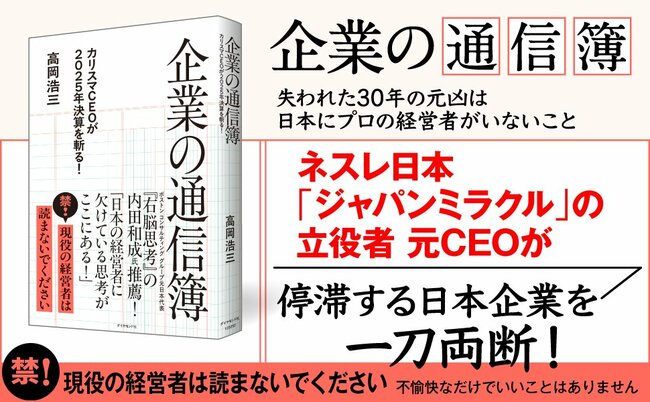

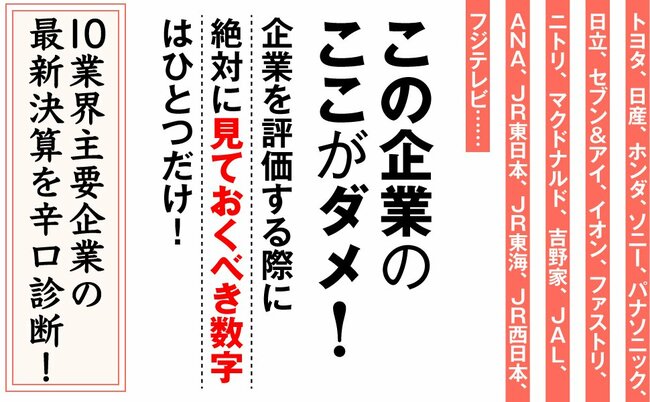

「失われた30年」で賃金も世界に大きく後れを取る今日の日本経済の惨状を招いたのは、日本の大企業やその経営者だ。元ネスレ日本CEOの高岡浩三氏が、最新決算などを踏まえて日本の大手企業を本音で評価した『企業の通信簿』。今回は、同書から一部抜粋し、日本のスーパーマーケット業界が抱える課題に迫る。イオンとイトーヨーカ堂で状況がより深刻なのはどちらなのか?

赤字すれすれのイオンのスーパー部門とヨーカ堂

ビジネスとして成立していない

スーパーマーケット業界3団体が合同で毎年実施している「スーパーマーケット年次統計調査」によると、2024年のスーパーの売上高営業利益率の平均は1.39%だということです。

ちなみに、イトーヨーカ堂を運営するセブン&アイは3.5%(25年2月期)、イオンは2.3%(25年2月期)ということになっていますが、スーパーマーケット部門の営業利益率は、イオンが0.46%、イトーヨーカ堂は0.36%です。どっちも赤字すれすれですから、ビジネスとして成立していません。

長く食品業界で仕事をしてきましたからスーパーマーケット業界の実情には精通しているつもりですが、ぼくはスーパーマーケットは終わってると思います。特に全国チェーンの時代は終わっています。過当競争で疲弊し、儲かる術が見当たらないからです。営業利益率を見ればそれは明らかです。

日本では狭い国土に400社以上のスーパーマーケットチェーンが犇(ひし)めいています。4~5社に寡占されている欧米とは大きな違いです。各地で、全国チェーンの総合スーパーと地場のリージョナルチェーンが、長年にわたり血で血を洗うような競争を繰り広げてきました。

欧米のように日本でスーパーマーケット業界の寡占が進まないのは、食習慣の違いによるところが大きいと思います。特に生鮮です。

ダイエー、サティ退場後の大手の明暗

モールで買い物を娯楽にできたイオン

日本で日常的にスーパーで買い物をする人の多くは、毎日、買い物に行きます。野菜や肉、魚などの生鮮食品を買うためです。他方、アメリカでは生鮮も圧倒的に冷凍食品です。スーパーに行くのは週に1回で、1週間分の食料を大きな冷蔵庫に貯めておくのが平均的なアメリカのスタイルです。

毎日買い物に行くほど生鮮食品の鮮度や味、値段に拘りの強い消費者相手の商売の命は仕入れです。流通の発達で九州の魚が首都圏のスーパーに並んでいたりはしますが、基本的に地方に暮らす人々は地元の生鮮食品を好みます。そのため、生鮮食品では地元の農家や漁協などと昔から関係の深いリージョナルチェーンのスーパーのほうが全国チェーンより、仕入れの力が強いのです。

食品全体に占める生鮮の売上比率は、専業主婦が多かった昔は5割前後でした。今でも3割近くはあります。それが、日本でスーパー業界の寡占が進まない大きな理由です。

実は、ダイエーやサティが退場した今、全国チェーンの代表格はイオンとイトーヨーカドーですが、明暗を分けています。

イオンがそれなりにうまくいっているのは、イオンモールがあるからです。娯楽の少ない地方に巨大なショッピングモールをつくって集客し、買い物を娯楽にするビジネスモデルが成功しました。

イトーヨーカドーはそれもできなかったので、独り負けの状況です。今のところ、全国チェーンのスーパーマーケットに未来はありません。

Key Visual by Kaoru Kurata