第96回中央メーデーでパレードをする参加者。米の価格など物価高が暮らしに影響を与えているとして最低賃金の引き上げを求めた(東京都渋谷区の代々木公園) Photo:JIJI

第96回中央メーデーでパレードをする参加者。米の価格など物価高が暮らしに影響を与えているとして最低賃金の引き上げを求めた(東京都渋谷区の代々木公園) Photo:JIJI

最低賃金、全都道府県で「1000円」

企業の利益や内部留保は大幅増

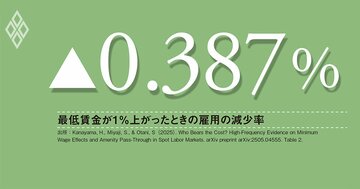

2025年度の最低賃金は全国加重平均で昨年の1055円から過去最高の66円(6.3%)上がって、1121円になる。全都道府県で初めて1000円を超えることになった。

歴史的な物価高などもあり、それはそれで良いことだ。

しかし、最低賃金で働いている人は、1日8時間働いたとしても得られる賃金は8968円だ。1週間で4万4840円、月で見ると17万9360円。年間で多くても220万円。税金などを引いた手取りはもっと少ない。

購買力平価で算出したOECD調査で見ると、先進国の中では最下位の水準で、ポーランドより低い。

経済政策は国民の生活を豊かにするために存在すると考えれば、情けない水準だ。

言うまでもなく、最低賃金はあくまでも最低でも、それぐらいの賃金は保証するというものだから、実際に最低賃金で働いている人口は比較的少ない。低所得者の定義ということにもなり、企業側には、最低賃金を引き上げてもそんなに大きな負担ではない。それでもその国の労働者がどのような境遇にあるかという社会的な意味は極めて大きい。

日本の場合は、1990年度以降、企業の経常利益や内部留保は、中小企業も含めて大幅に増大しているにもかかわらず、賃金はそれほど上がっておらず、経済が停滞する大きな要因になっている。最低賃金の低さはそれを象徴する。

背景には「中小企業護送船団方式」ともいえる日本独自の中小企業過保護の発想がある。