最低賃金を20年代に全国加重平均で1500円に引き上げるという石破茂政権の目標の達成は極めて困難だ(写真は2022年8月、最低賃金を1500円に引き上げるよう求める人たち) Photo:JIJI

最低賃金を20年代に全国加重平均で1500円に引き上げるという石破茂政権の目標の達成は極めて困難だ(写真は2022年8月、最低賃金を1500円に引き上げるよう求める人たち) Photo:JIJI

新しい最低賃金、全国平均で1121円

初めて全都道府県で1000円超え

2025年度の最低賃金は全国加重平均で1121円になる。昨年の1055円から過去最大の66円の引き上げで、率では6.3%だ。

引き上げ額が最も大きいのは熊本の82円である。新しい最低賃金の最高額は東京都の1226円、最低額は高知、宮崎、沖縄の1023円で、初めて全都道府県で1000円を超える。

食料品を中心に物価が高騰した一方、春闘では高水準の賃上げが続き、企業業績は堅調に推移したことなどが考慮され、国の中央最低賃金審議会が高い「目安」を示した。さらに25年度の骨太方針では、目安を超える引き上げを行った地域に対する新たな支援策が盛り込まれたこともあり、39道府県で目安を超えた。

地方の審議をめぐっては、賃金向上担当相を兼ねる赤沢亮正経済再生相が知事に対して目安を上回る引き上げへの異例の協力を求めたほか、知事が地方の審議会に上乗せを働きかける動きも目立った。

だがそれでも、最低賃金を20年代に全国加重平均で1500円に引き上げるという石破茂政権の目標の達成は極めて困難だ。29年度に目標を達成するには、26年度から年率7.6%以上というかなりのペースで引き上げる必要がある。

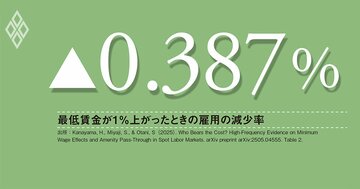

今年は、改定時期を例年の10月から遅らせるところも目立つ。政府目標を重視するあまり、経済実態から逸脱するほどの大幅な引き上げが行われれば、中小・零細企業、とりわけ宿泊・飲食サービス業を中心に企業負担が過重になる。最低賃金法で保護すべき低賃金労働者が失業したり、倒産が発生したりしかねない。

欧州連合(EU)や英国のように、最低賃金を「絶対額」ではなく賃金の中央値や平均賃金に対して何%かという「相対水準」で評価する、経済実態を反映しやすく予見可能性も高いやり方への変更を日本も考える時かもしれない。

日本の雇用慣行や賃金構造を踏まえると、パートタイムを含む労働者全体の賃金中央値を参照基準にすることが望ましい。このやり方だと、25年度の最低賃金の水準は、EUが目標としている60%を超えるとみられる。

EUの目標に沿って判断すると、26年度以降の最低賃金は賃金上昇率並みの引き上げで十分だ。政府目標の達成時期を30年代に先送りすることが妥当だ。