Photo:Sipa USA/JIJI

Photo:Sipa USA/JIJI

かつて、祖業のフィルムやカメラに依存していた富士フイルムホールディングス(HD)は、複数の事業の柱を構築することで成長を続けてきた。ポートフォリオ変革を陰で支えているのが、独自の人事戦略だ。同社の人事部長は、近年日本企業が次々と導入しているジョブ型雇用を「採用するつもりはない」と言い切る。連載『メーカーの採用力 待遇・人事の真実』の本稿では、富士フイルムHDがジョブ型に移行しない理由を解明するとともに、事業構造の転換を支える人事戦略を明らかにする。(ダイヤモンド編集部 今枝翔太郎)

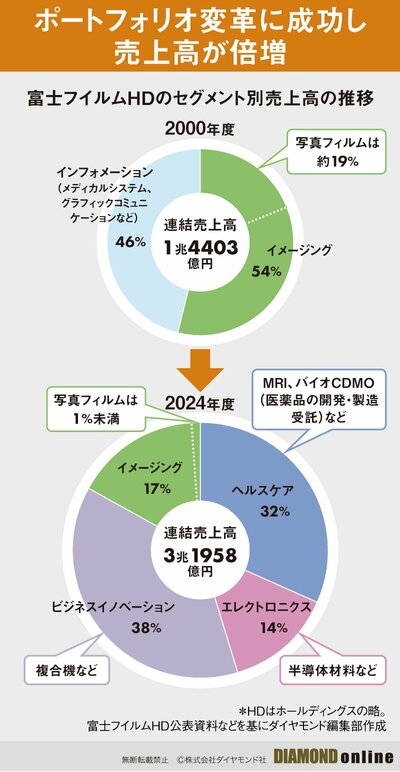

ヘルスケアなど“カメラ以外”の柱を確立

連結売上高は20年で倍増

日本の製造業は、国際的な競争力の低下が指摘されている。だがその中には、主力事業が落ち込んでも事業構造の変革を図ることで成長に転じた企業がある。その代表格が富士フイルムホールディングス(HD)だ。

富士フイルムHDは、2000年代に祖業の写真フィルム事業が急激に縮小した上、08年のリーマン・ショックも重なり、合計1万人規模のリストラを余儀なくされた。

しかし、その後はヘルスケアなど複数の柱を育て上げ、フィルムやカメラに依存しない事業構造を築いた。業績も順調に伸びており、売上高は20年間で倍増している(下図参照)。

ポートフォリオ変革を可能にしたのが、富士フイルムHD独自の人材戦略だ。グループ会社の富士ゼロックス(現富士フイルムビジネスイノベーション)では1万人の人員削減があったものの、10年代以降は広範なグループ会社を巻き込む大規模なリストラは実施していない。既存の人員を有効活用することで新たな柱を育ててきたのだ。

これに加え、買収した企業の人材活用策も新規事業の成長に一役買っているようだ。次ページで見るように、富士フイルムHDの企業文化は国内外の買収先企業に広く浸透している。

ポートフォリオ変革を可能にした富士フイルムHDの人事施策とは、どのようなものなのか。取材を進めると、フィルムやカメラに依存しない事業構造を模索してきた同社ならではの人事戦略が明らかになった。近年多くの日系企業が導入を進める「ジョブ型雇用」をあえて採用せず、今後も導入の予定はないという。いったい、なぜだろうか。

次ページでは、富士フイルムHDが「あえてジョブ型にしない理由」を解明するとともに、事業構造の転換を支える人事戦略を明らかにする。