非常に難しいテーマ、マクロ経済と人間学を関連付けて理解することに取り組みたいと思います。私の念頭にあるマクロ経済とは金融と財政領域のことです。

振り返ると、財務・経営と人間学は何とか関連付けて理解できました。さらに一歩を進めて、マクロ経済に人間学の横串を入れたいと思います。

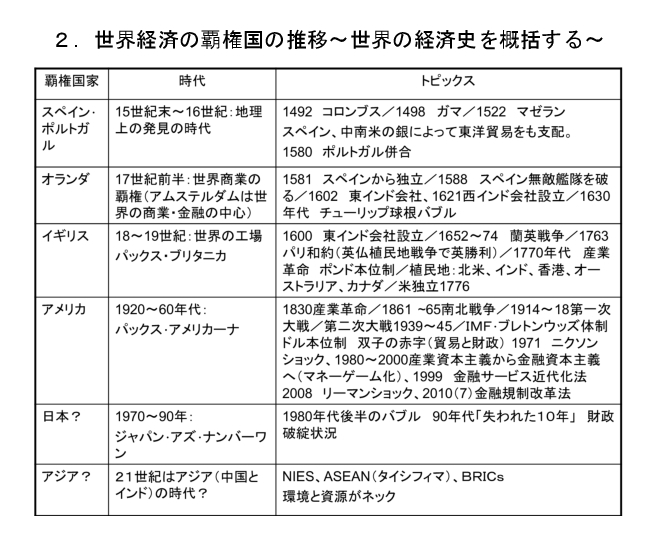

さて、現代の日本経済に負の資産を残した1980年代のバブル経済と90年代の日米構造協議に基づく公共投資について、アメリカ経済との関係で説明します。参考までに、このようなマクロ経済の歴史的位置づけを客観的に判断できるように、図表を示します。これは私が大学の授業で使ったものです。世界の経済の覇権国を左側に並べ、真ん中にその時代とキーワードを、右側にその国のトピックスを世界史の教科書からもってきました。

2001年2月に『経営学100年の思想』(ダイヤモンド社)を出版しました。20世紀、「経営の時代」の100年間を総括したのですが、学ぶことが多々ありました。

そのひとつですが、アメリカの経営、経済が日本に脅かされるようになったのが1970年代から80年代で――この20年間アメリカの貿易赤字は拡大基調で連続しています――、その象徴的な事件が1971年のニクソンショック、さらに20年の時間がたつのですが、2009年のGMの倒産(連邦倒産法適用)です。世界一のアメリカの自動車会社が日本のトヨタに負けたわけです。アメリカはものづくりで日本に負けました。

ところで、このような事態にアメリカ政府(レーガン大統領の時代:1980年~88年)はどう対応したかというと日本への支援要請です。もちろん、公にはそんな言葉も態度も示しませんが実態は同じです。その第一が為替相場と金利の同調要請、第二が公共投資の増加要請、いわゆる「日米構造協議」です。この金利同調の時にバブルが発生しました。

第一の為替相場と金利の同調ですが、当時、アメリカはスタグフレーション(不況下のインフレ)に悩み、その対策のために二ケタの金利を設定、これが原因でドル高となり、輸出が減少するという苦境にありました。そのアメリカ支援対策として為替相場を円高合意し、結果、1ドル235円の相場が1年後には150円という4割高の相場をもたらしました。いわゆる1985年の「プラザ合意」(中曽根首相、竹下蔵相)です。為替相場は純経済的現象と市場関係者やエコノミストは言いますが、短期や超長期ではそうであっても、中期的には政治現象であるという良い事例だと思います。

この頃、日本経済は好調で景気は過熱気味でしたが、ドル安狙いのプラザ合意を受けた為替相場が行き過ぎたので、今度は行き過ぎたドル安に歯止めをかけようと日本の金利を安くする合意を行いました。それが1987年の「ルーブル合意」(中曽根首相、宮沢蔵相)で公定歩合2.5%を2年超継続しました。

ここに日銀の金融政策が登場します。一般に中央銀行の金融政策は金利とマネーサプライの両者によるものです。景気過熱状況でのアメリカ支援の日本の低金利政策を2年超続けたことが、バブル発生の土壌となったわけですが、日銀の打ち手はなかったわけではありません。それが窓口指導――業態別、金融機関別の貸出枠の設定と遵守――によるマネーサプライ政策です。

このツールを使っての貸出抑制があったのですが、実際には、バブルが形成される時期に資金需要旺盛との理由で日銀貸出は増加の一途で、マネーサプライ政策が存在しないかのような状況でした。ちなみに、窓口指導の撤廃はバブル崩壊後の1991年7月でした。当時の日銀総裁は澄田智、副総裁は三重野康の両氏です。このような状況が80年代後半に生じたのです。

次に、第二の公共投資の増加について説明します。これは歴史的に「日米構造協議」(1990年に最終報告)という言葉で示されます。貿易赤字に悩んだアメリカは日本の経済構造が問題なのだと八つ当たりしました。下記のような「国民経済計算の恒等式」で、日本の貿易収支の黒字は貯蓄過剰の経済体質にあり、内需拡大によってこれを吸収すべきである。

しかし、これが簡単にできないようであれば、公共投資の増加によって政府部門の赤字を拡大し、過剰貯蓄を吸収すればよい。結果的に、日本の貿易黒字は削減され、裏返せばアメリカの貿易赤字の削減になるだろうと。

S-I = E-M + G-T

(貯蓄投資バランス) (貿易収支) (政府部門収支)

このような、独立国間の交渉とは思えないような、いかにも身勝手な理屈でもって公共投資の増加を要請し、1991年から2000年までの10年間に430兆円の公共投資が要請され、その後の実績はといえば、何と394兆円(財源は国債と地方債で254兆円)という巨額の公共投資が実施されました。

今や1000兆円を超え、日本経済の最大の問題と化した公的債務の淵源がここにあることを忘れてはならないと思います。

90年代にはもうひとつ、日本の経済金融史で語らねばならないテーマがあります。それは98年4月のBIS規制の導入とそれに伴う金融の貸し渋り、貸し剥がし、中小企業の倒産多発、自殺者の増加といった現象をもたらした「早期是正措置不況」です。この延長線上に現在の金融問題があるのですが、ここは割愛します。

さて、このような過去の歴史を語らねばならないのは、50歳代前のビジネスマン、あるいは金融マンが、こうした金融経済史の事実を知らないからです。当局者にとっては内政と外交の板挟みの中、苦肉の選択をしたわけでしょうが、その評価は別としても、こうした政治的な背景が経済現象の裏にあったという厳正な事実を直視することを避けてはいけないと思うからです。

このような状況を書いてベストセラーになった本があります。『マネー敗戦』(文春新書、1998年)で、著者、吉川元忠氏は旧・日本興業銀行出身で、金融の現場にあって見た事を分析し、私の記憶によれば「失われた10年」という言葉の命名者でもあります。

さて、結論です。戦後の世界秩序をつくったアメリカの経済停滞――それは現在も続いています――が、日本の立場から見れば以上のような形で支えられました。近代経済学の分析や主張と異なり、経済は何と人間的な現象なのでしょうか。山谷の多い景気の循環現象の背後にある構造的、人間学的な事実の理解、これを忘れてはいけません。