『週刊ダイヤモンド』2015年12月26日・2016年1月2日新年合併特大号は「2016年総予測」。来年はいったいどのような年になるのか、166ページで占った。

世界はどこに向かうのか。進路を占うキーワードは「再加速か停滞か」にある。

リーマンショック直後、世界の経済は「集中治療室」の中にいた。金融政策や財政政策などさまざまな景気浮揚策が打たれ、天文学的な金額がつぎ込まれた。

その“治療”が功を奏し、世界経済は再び浮上、加速モードに入った。日本の株価は3年で2.5倍になり、中国は世界経済をけん引、米国も力強く回復している。

だが、治療は代償を伴った。病み上がりならば早々に自律回復させるのが望ましかったが、各国経済はその後も“通院”と“服薬”をやめられず、強い副作用に襲われることになる。2015年夏、中国の株価暴落が引き金となって世界中にパニックが波及。本来は正常化の道筋である米国の金利引き上げも、人々はリスクとして強く意識し始める。

停滞感が強く漂う今、世界経済が再加速するためには、どうすればいいのか。

本来、難局には各国が連携して立ち向かうべきだが、利害の対立は深まるばかり。アジア太平洋地域にも不協和音は響く。

例えば、貿易面では日米が主導する環太平洋経済連携協定(TPP)に中国は対抗意識を見せ、金融面では、中国はアジアインフラ投資銀行(AIIB)を設立、日米は参加を見送った。

人民元が国際通貨としてのお墨付きを得たことで自信をつけ、軍事面でも南シナ海などで拡張主義に走る中国に対し、米国の次期大統領がどう動くのかも注目だ。

世界を眺めても、米欧中ロシアといった大国の足並みはそろわない。皮肉なことに、頻発するテロの脅威が各国の協力関係を強化する“磁力”となっている。

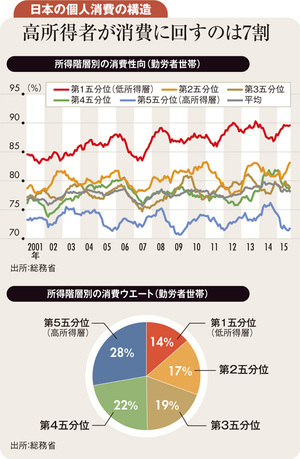

日本経済も正念場だ。多くの企業が最高益を塗り替えてはいるが、利益は内部に蓄えたまま。設備投資を積極化するでもなく、賃上げにも向かわないため家計は潤わず、消費増加に結び付いていない。

17年4月には消費増税を控え、再び景気腰折れ懸念も漂う中、賞味期限が迫るアベノミクスには厳しい視線が注がれる。増税とセットでの導入で決着した軽減税率も16年7月の参議院議員選挙対策との見方が根強く、バラマキ批判も巻き起こる。

世界も日本も、直面する試練の解をどう見つけるか、問われる年になりそうだ。