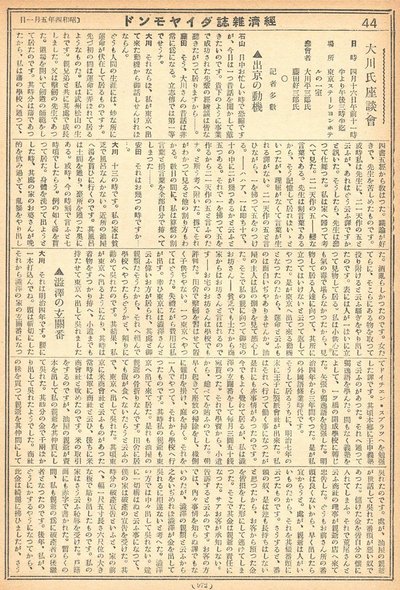

3回にわたってお届けしている、大川平三郎のロングインタビュー。「下」は、渋沢栄一と共に王子製紙を去ってからの話が中心となる。

大川を慕って行動を共にした王子製紙の技術者たちと、中国・上海に製紙工場を建設したり、国内の各地で製紙工場の立ち上げや再建を任される。

最も大きい仕事が、1913年に開始した、当時日本領だった樺太での事業である。樺太は製紙に必要な針葉樹資源が豊富で、期待の新天地だった。大川自身が「創立すると、すぐに、欧州戦争(第1次世界大戦)が始まった。そして、パルプがどんどん騰貴した。2年間ばかりの間で資本を取り返したような計算になった」と語っている通り、当初は順調だった。

しかし、1920年代以降は第1次世界大戦からの過剰生産を原因とする戦後恐慌に見舞われ、さらに1921年に真岡(まおか)、泊居(とまりおる)の両工場を火災で失ってしまうという災難に遭った。10カ月後に両工場を再建し、続いて1925年には恵須取(えすとる)にも工場を建設して事業拡大を図ったが、経営悪化は止まらなかった。

当時、経営合理化のために、同じく大川が社長を務めていた富士製紙などとのグループ再編が取り沙汰されていたと思われるが、インタビューで大川は、恵須取工場をはじめとする樺太工業の前途には自信を見せている。石炭事業にも乗り出す計画を披露し、「大いにもうかります。そこで、われわれは富士製紙と合併なんていうことを考えたこともない。将来に楽しみを持っておりますから」と答えている。

だが、記事掲載の翌年から樺太工業の経営難は深刻化、富士製紙と共に1933年、古巣である王子製紙に吸収合併される結果となった。さらにそのわずか3年後、大川は78歳でこの世を去った。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

上海の製紙会社に九州製紙

中央製紙…と事業を拡大

1929年5月1日号より

大川 この時分(1901年)、私を自分の子のように大事にしてくれたアメリカン・トレーディング・カンパニー(モールス商会)の社長のJ・R・モールスが、資本金100万両(テール。清代の通貨単位)──日本の金にして150万~160万円の製紙工場を上海で造ることになった。フランス、ドイツ、アメリカ、支那の4カ国人が出資する。この工場を日本人が設計すれば名誉ある仕事になるから、やってくれぬかという好意の相談を受けた。そして私には10万両くれるということであった。

私は喜んでこれを引き受けた。そして全精力を傾倒してやった。設計から建築、機械の買い入れ、製紙、売りさばき等のことまで全てを一身に引き受けて、これを1年半ばかりで仕上げた。

すると、また九州製紙の相談を受けた。この会社は、建築が出来上がり、ろくろく商売しないうちにつぶれたのです。そのとき、モールスから九州製紙への貸金25万円の取り立てを頼まれた。そこで私が行ってすっかり調べた。

株主は絶望の状態に陥っていた。借金が請求されれば、身代限りをしなければならぬ。借金を免じてくれれば、今まで自分たちの払い込んだ金は全部放棄してもよいと言うのです。仕方がないから、私が株主に資本金をみんな捨てさせた。

それから、債権者を説き回り、債権の買収に掛かった。債権の総額は82万円ばかりであったが、それを半分ないし3分の1にまけさせて買収し、会社をわれわれの手に入れてしまった。そして私が4年間経営して、その会社を1割以上の配当をするようにまで仕上げた。時には5割の配当をしたこともありました。

九州製紙が良くなったとき、中央線が出来上がったので、中央製紙をやりだした。中央製紙の場所を決定したのは明治31年で、3500円ばかりで工場の敷地を買った。何でも2万円足らずの金で、水力から山林から、全てを手に入れることができたのでした。けれどもこれをものにする力がなかった。

ところが、九州製紙が成功した時分になると、鉄道もでき、われわれに力も備わったので、仕事に着手したのです。工場が出来上がると、すぐに1割5分の配当をすることができた。その後、さらに木曽興業というのも始めた。