マーケット全般(122) サブカテゴリ

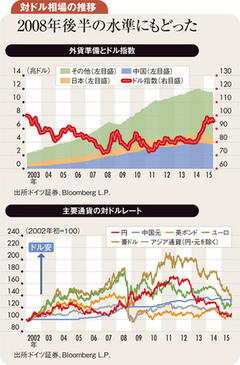

ドル円相場を取り巻く情勢に微妙な、しかし無視し得ない変化が生じつつある。上昇トレンド観に変わりはない。ただし、上方志向はあっても、山の尾根を挟んで日なた側と日陰側を行くほどの違いが、2016年にかけての登頂のありさまを変えてしまう可能性がある。端を発したのは中国ショックだ。同国では株価が急落し、通貨が切り下げられ、景気が減速しつつある。中国当局の政策発動能力から判断して、同国の経済自体はサポートされ、「新常態」へ向け1、2年かけて経過観察することになろう。

死に体のオバマ政権で世界経済が大混乱も。次期大統領がヒラリーなら日本には最悪!?

日本株や為替、世界経済について、明快かつ独特な視点で切り込む刺激的な金融メルマガ「闇株新聞プレミアム」。今回は任期末期で完全に「死に体」に陥っているオバマ大統領と、次期大統領にまつわる懸念について。

欧州が直面しているシリア難民問題は、第一義的には人道の観点から議論がなされるべきだろう。しかし、大勢の難民の受け入れが、先行きの欧州経済にどんな影響を及ぼすのか冷静な議論を行う必要もある。経済協力開発機構(OECD)の幹部2人がCNNマネーのウェブサイトに次のような寄稿をしていた。

第183回

横浜のマンション傾斜問題をきっかけに注目を浴びる土壌&建設関連銘柄で売られる会社、買われる&注目の会社を紹介!

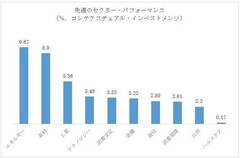

日経平均株価の上値は重いですが、下値も堅くなっています。言い換えれば、方向感の乏しい、膠着相場になっています。内需株では、足元では土壌関連が賑わっています。三井不動産レジデンシャルが販売した横浜市内のマンションの1棟が傾いている問題の発生がきっかけです。株式市場では、今回の問題の当事者の三井住友建設(1821)、旭化成(3407)が売り叩かれる一方で、土壌改良等を手掛ける企業群や土木コンサルなどを手掛ける企業群の株価は急騰しています。

第388回

マクドナルドの決算は10月22日(木)に発表!10月スタート「オールデイ・ブレックファスト」の2つの懸念について会社側説明に注目する理由とは?

今週10月22日(木)寄り前に発表されるマクドナルド(ティッカーシンボル:MCD)の決算に注目が集まっています。マクドナルドはこのところイメージの問題を抱えており業績も長く足踏みしてきました。しかし7月23日に発表された第2四半期決算ではEPS予想$1.23に対し$1.26、売上高予想64.5億ドルに対し65億ドルと、久しぶりに予想を上回る決算を発表できました。10月6日から「オールデイ・ブレックファスト」という試みを始めており、その動向が注目されています。

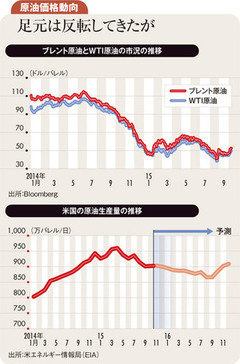

最近の原油相場を振り返ると、9月下旬までは激しい変動が続いていたが、その後、値動きは小さくなり、欧州北海産のブレントで1バレル当たり48ドル前後、米国産のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)で同45ドル前後を中心に推移していた。しかし、ここにきて相場がやや切り上がっている。

過去最高益でも株価急落のファーストリテイリング、中国経済減速の中、今後も成長は持続できるか!?

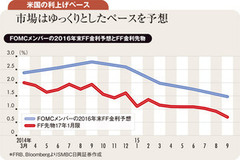

一部の市場参加者の間で予想されていたFRB(米連邦準備制度理事会)による9月の利上げは見送られた。9月のFOМC(米連邦公開市場委員会)後の会見でイエレンFRB議長は、10月を含む年内のFOМCにおける利上げの可能性を排除しないとしたが、その後、多くのFOМCメンバーも利上げを支持する発言を行っている。

「フォースと共にあらんことを」。これは、映画「スター・ウォーズ」でジェダイの騎士が「幸運を祈る」といったニュアンスでよく使う言葉だ。「経済的フォースと共にあらんことを」。こちらは米サンフランシスコ連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁が最近行った講演のタイトルだ。公開が近い同映画の新シリーズを彼は楽しみにしているが、そこには不安も表れている。

第140回

ぐるなびや食べログはもう古い!?女子大生は「Instagram」(インスタグラム)で飲食店を探し、雑誌感覚で画像も検索する!

飲食店情報を検索するとき、皆さんはどうするだろうか? ぐるなびや食べログで検索をする、あるいは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンを用いることもよくあるはずだ。ここで、「うんうん、そうそう」と思ったあなたは、おじさん化、おばさん化しつつあるのかもしれない。今回はいまどきの女子大生が「Instagram」を検索エンジン代わりに使っている例をご紹介したい。

第182回

黒田バズーカ砲の第3弾は10月30日か!?日銀の政策決定会合までの相場の行方と直近で有効な日本株の売買戦略を紹介!

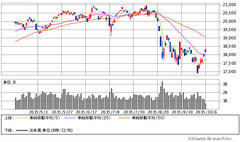

日経平均株価は9日に1万8438.67円まで上昇しました。9月29日の1万6901.49円から1537.18円(9.09%)の上昇です。こんな状況ですから、日経平均株価が1万8000円大台を回復しても、なんか盛り上げりに欠ける相場が続いています。現状のようなもたついた相場は、10月30日(金)の次回の日銀の政策決定会合まで続くかもしれないと覚悟しています。ここで、黒田バズーカ第3弾が打ち出されるとの期待が相場を支える一方、本格化する主力企業の決算内容を見極めたいとのムードから、上値を積極的に買うことも期待しにくいと考えるからです。

第387回

金融子会社を売却したあの有名米企業にアクティビスト(物言う株主)が介入!投資チャンスの到来か? 注目点を紹介!

今週決算発表が予定されている企業の中で、特に注目されるのはゼネラル・エレクトリック(ティッカーシンボル:GE)です。同社は4月に金融部門、GEキャピタルの保有資産の大部分を売却すると発表しました。ゼネラル・エレクトリックはGEキャピタルの売却により、バランスシート(貸借対照表)の規模が小さくなり、しかもキャッシュが増える見込みです。ところがこのタイミングで、ゼネラル・エレクトリックにとって不都合なことが起きています。それはアクティビスト投資家、ネルソン・ペルツが、ゼネラル・エレクトリックの株を買い集めていると発表したことです。

時価総額7000億円と目されたUSJ再上場をゴールドマンサックスが半額で譲った理由

日本株や為替、世界経済について、明快かつ独特な視点で切り込む刺激的な金融メルマガ「闇株新聞プレミアム」。今回は日本郵政グループに次ぐ今年のIPOの目玉と目されていたユニバーサル・スタジオ・ジャパン運営会社の再上場が急きょ取り下げになった経緯から、世界の情報/エンタメを牛耳る大手メディア・グループについて詳しく解説!

東京・有楽町駅近くのタイ料理店で、ピリ辛のタイ式ラーメンをすすっていたら、店の片隅に不思議な額縁が飾ってあるのに気が付いた。3年前の10月に東京で開催された国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会の事務局から贈られた感謝状だった。同店が総会参加者を「SDR」でもてなしたことへの謝意が表されていた。

第181回

高値は買う必要はないけど、押し目は買い「日銀黒田バズーカ第3弾発射」はいつか?

6日前場の日経平均株価は一時1万8372.72円を付けました。9月29日の安値1万6901.49円から1471.23円(8.70%)上昇しました。これは、米利上げ先送り観測の強まりで米国株が堅調になったことに加え、日銀による追加金融緩和期待も高まり、多くの投資家がリスクオフからオンにスイッチを入れ直し、日本株を買い戻す動きが強まったためです。また、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に参加する日米など12カ国が5日、閣僚会合後に共同記者会見して大筋合意に達したと発表したことも強烈な追い風になりました。

第386回

唖然とする米雇用統計でアメリカの利上げは遠のいた!NY市場は毎年10月から1月の相場が強いためいまが一番の買い時だ!

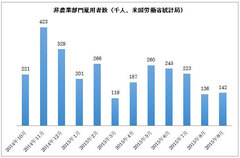

先週金曜日に発表された雇用統計は、「あっ!」と息を呑む悪い内容でした。まず非農業部門雇用者数は予想20万人に対し14.2万人でした。そればかりか7月と8月の数字も、合計5万9000人分下方修正されました。失業率は5.1%でした。今回の雇用統計はどこから見ても悪かったのです。これで10月の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが発表されるリスクは完全に払拭されたと言えます。この数字が発表されると、これまで含み損を抱えながらもフンギリがつかず、だらだらとポジションを持ち続けていた投資家から投げ売りが出ました。相場の世界では、このような投げ売りのことをキャピチュレーション(白旗降参)と言います。それは、相場反転のきっかけになることが多いです。

フォルクスワーゲン不正問題は、日本のチャンス!今こそ日産自動車をルノーから取り戻せ

日本株や為替、世界経済に潜む闇を白日の下にさらけ出し、明快かつ独特な視点で切り込む刺激的な金融メルマガ「闇株新聞プレミアム」。今回はアメリカで発覚したフォルクスワーゲンの闇の深さと、今こそ日本が官民あげてとるべき策について大胆に考えてみました。

「大阪企業家ミュージアム」。大阪市の堺筋本町駅の近くにあるこのユニークな博物館は、明治維新以降の大阪にゆかりのある企業家105人を紹介している。

第180回

いまは無理して日本株を買う時期ではない。ただ、短期のテーマ株なら売買してもよし!いま物色される2つのテーマとは?

やはりというべきか、残念ながらというべきか、シルバーウィーク(19~23日)明けの東京株式市場は軟調に推移しています。連休明けでも、米金融政策への不透明感、中国先行き景気懸念が燻り続けていることに加え、フォルクスワーゲンの排ガス不正問題が欧州を中心とする景気を押し下げるとの警戒感が強まったことが株式相場軟調の理由です。

中国に関して「過度の悲観論」にはくみしない。中国は経済を7%成長へ減速誘導中だが、株価が暴落し、元切り下げで追い詰められているかの心証を市場に与えた。折しも世界では、米国の年内利上げが確実視され、株式・新興国・商品などリスク市場への影響に漠たる不安があった。そこに中国ショックが重なり、恐怖を増幅した。