マーケット全般(126) サブカテゴリ

第165回

なぜ強烈な円安でも日経平均株価は冴えないのか?25日移動平均線を割れたら本格調整もありうるがそれでも空売りしてはダメな理由とは?

確かに強いけど、上値は重い。正直、足元の東京株式市場は冴えない相場が続いています。週末12日に先物・オプションのメジャーSQを控え、多くの投資家が様子見姿勢を強めています。この結果、商いが細り、先高観が後退しています。とにかく、こういう相場状況では、売りでも買いでも無理しないことですね。

第369回

6月18日のイエレン議長の記者会見後、市場は再度リスクオンに傾く可能性も!この状況下で注目の急成長株5銘柄とは?

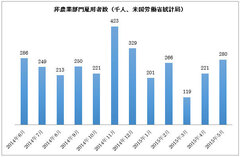

先週金曜日に発表された非農業部門雇用者数は予想22.6万人に対し28万人と強い数字でした。つまり懸念されたような雇用市場の減速は起こらなかったのです。これを受けて米国10年債利回りは上昇しています。ただ6月17~18日に予定されている連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが発表される可能性は低いと思います。つまり6月18日のイエレン議長の記者会見後、市場はリスクオン(積極姿勢)に傾く可能性があるのです。このことから、7月までにあと一回転、取れると思います。

第164回

物色テーマは数あれど、現在のど真ん中は「マイナンバー」「サイバーセキュリティ」。その中でも注目度の高い5銘柄を紹介!

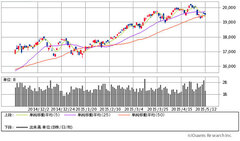

非常に強い相場が続いています。6月1日まで日経平均株価は12日続伸しました。結果、2000年4月12日以来、約15年1カ月ぶりの高値を付けました。12日続伸は1988年2月の13日続伸(2月10日~2月27日)以来、ほぼ27年ぶりの連騰記録です。このような良好な投資環境下、物色の切り口も多彩ですがその中でも、「マイナンバー」「サイバーセキュリティ」は横綱級との認識です。今回は2テーマで注目の5銘柄を紹介します。

中国政府は、9月3日に抗日戦争勝利70周年式典を開催し、その日を祝日にすると発表した。9月3日は木曜日だが、翌金曜日も休めるなら4連休となる。このため中国人の間では「連休になるなら日本に買い物に行こう」と相談し合っている人が少なくないという。今、この原稿は中国で書いているのだが、北京でも上海でも、「日本での買い物は安いし、楽しい」と何度も言われた。個人の実体験が口コミで広がる中で2国間の関係が改善していくならば、それは非常に望ましい流れである。

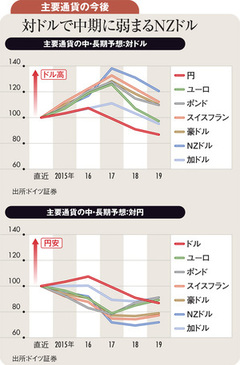

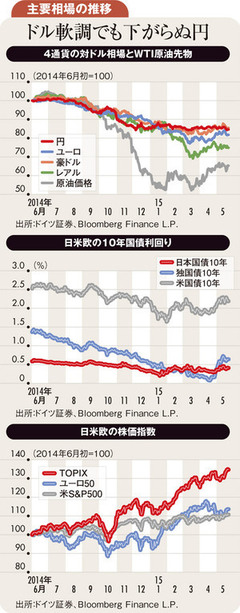

ドル円の上昇トレンド観に変わりはない。ところが、5月前半、世界中で相場の基調観をくらます動揺が生じた。昨年来、米経済の独り勝ちを受け、世界には大量のドルのロング(買い持ち)が積まれ、ユーロ、円、新興国通貨はショート(売り持ち)が膨らんだ。ドル独歩高で圧迫されるドル建て取引の商品相場はショート。米利上げが模索される一方、日欧など他の国々は多くが金融緩和を進め、広く債券ロング、株式ロングだった。

第368回

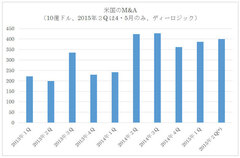

いま米国の成長分野でM&Aが盛んに!その3つの理由と株式市場への影響とは?

米国では去年の下半期以来、ずっと高水準のM&A(企業の合併買収)が続いています。年初から5月末までの間に発表されたM&Aの総額は7885億ドルです。これは既に去年の第1四半期と第2四半期の合計6660億ドルを上回っています。今年のM&Aのトレンドを見ると、ヘルスケア、通信、テクノロジーなど、成長のあるセクターでのM&Aが盛んです。言うまでもなくM&Aは株式市場全体を刺激し、株高を演出する効果を持ちます。米国の第1四半期のGDPがマイナス成長になったという悪いニュースにもかかわらず株価が下げ渋っているひとつの理由が、活況を呈しているM&Aにあることは間違いありません。

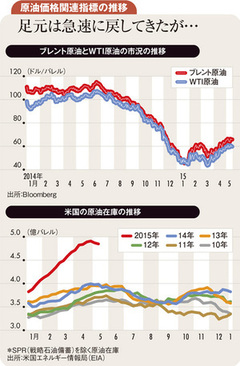

5月初めにかけて、原油相場はかなり速いペースで上昇してきた。5月6日の終値を3月末と比べると、WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)で28%高、ブレントで23%高だ。

「最近よく当たっている」とちまたで評価が高いアトランタ連邦準備銀行の経済成長率予想、「GDPNow」。第1四半期の予想は、ウォール街のエコノミスト予想よりも大幅に低い数値だったが、結果はそちらに近かった。そして、5月13日に「GDPNow」は第2四半期の予想を0.7%成長と発表した。

第163回

インフラファンド市場が東京証券取引所に創設され、注目を集めるテーマと2銘柄とは?

アベノミクス成長戦略の一環で、東京証券取引所に再生可能エネルギー発電設備等のインフラ施設を投資対象とするインフラファンド市場が創設されました。今後は社会インフラ関連銘柄が注目を集めるでしょう。ここでは関連銘柄としてタカラレーベン(8897)といちごグループHD(2337)に注目します。

第367回

夏のボーナスでNISA投資をするなら5年間ずっと保有できる堅実な銘柄を選べ!おすすめの米国企業の銘柄とETFを紹介!

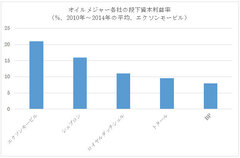

NISA(少額投資非課税制度)で投資をするなら、なるべく5年間の期間のギリギリまで保有し続ける方が有利です。つまりBUY&HOLD戦略が、この制度にもっとも適った投資スタイルということになります。そのような不確実性を乗り越えて、じっと保有し続けるということになると、相当堅い投資対象でなければ不安です。そこで今日は堅実な銘柄を二つ紹介します。エクソン・モービルとバンガード・トータル・ストック・マーケットETFです。

第162回

当面の物色テーマは「好業績」「ROE」「バイオ」「インバウンド」「マイナンバー」「TPP」など9つ!テーマ別、注目の18銘柄もあわせて紹介!

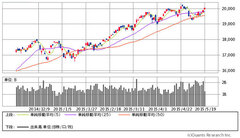

19日前場の日経平均株価は、4月28日以来3週間ぶりに2万円台を回復しました。前日の米国株高が好感された結果です。FRBによる緩和的な低金利政策の継続への期待を背景に、18日のNYダウは1万8298.88ドルと、3月2日以来ほぼ2カ月半ぶりに過去最高値を更新しました。思った以上に、日米株式市場は強い動きです。これは嬉しい誤算です。

第138回

投票好きの高齢者が政治を決めちゃう!大阪都構想は否決されるも、世代別に見ると60代以下は賛成多数。反対多数は70代だけだった

大阪都構想が否決された。ちょうど投票日の夜から翌日にかけて関西出張だったので、開票の行方および大阪維新の会の敗戦の会見などをテレビで見ることができた。 そして、翌朝の新聞は現地ですべての主要紙を購入して、その報道内容を比較検討することもできた。新聞はどれも、選挙結果に対して、勝者なき結果、議論が白紙に戻っただけ、今後さらなる議論が必要という論調であった。

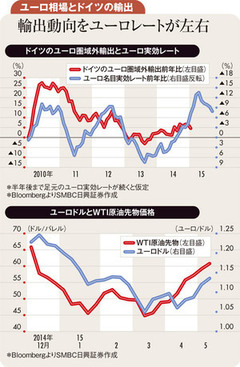

日本銀行は4月30日の金融政策決定会合で予想通り現状維持を選択した。もし日銀が追加の金融緩和策を決めていたら、環太平洋経済連携協定(TPP)反対派の米議員たちが「日本は輸出を有利にするためにまた円安誘導を行った」と色めき立って、せっかくの安倍晋三首相の訪米が台無しになっただろう。

第366回

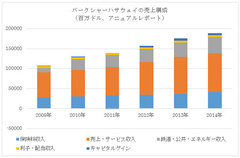

ウォーレン・バフェットの投資会社、バークシャー・ハサウェイの株を個人投資家が日本のネット証券で買う方法

世界で最も尊敬されている投資家、ウォーレン・バフェットの名前は皆さんも耳にしたことがあるかと思います。バフェットは、自分の投資会社、バークシャー・ハサウェイ(ティッカーシンボル:BRK.B)を通じて投資事業を行っています。 バークシャー・ハサウェイの株はニューヨーク証券取引所に上場されています。だから日本の皆さんも米国株を扱っているネット証券(楽天証券、マネックス証券、SBI証券など)で投資することが出来ます。

ECB(欧州中央銀行)による国債買い入れ政策導入以降、ドイツ10年債利回りは低下を続け、一時0.1%を割り込んだ。ところが、4月末に急騰し、5月以降は損切りの売りも巻き込んで上げ幅を拡大させ、ECBによる国債買い入れ政策導入決定以前の水準まで上昇した。

日本でよく問題になる、店員や駅員に対して土下座を強要したり脅したりする「過剰クレーム」。「お客さまは“神様”のはずだ」という消費者の意識が行き過ぎてしまうと、企業のクレーム対応コストが膨らみ、利益率は低下する。

第161回

「株式投資」は将来の貧困回避策になる!投資の正しい勉強法と勉強時間を捻出する方法とは?

日経平均株価は調整を続けています。4月23日に2万252.12円でピークアウトした後、5月7日には一時1万9257.85円まで下落しました。25日移動平均線(11日現在1万9718.00円)を安定的に超えて推移しない限り、調整局面は続くでしょう。米中の景気減速懸念が、日本の外需株の上値抑制要因となり、それが日経平均株価の上値を重くする見通しです。

第365回

2015年、「セル・イン・メイ(Sell in May)」が効かない可能性が高い理由とは?そして、好決算発表の注目銘柄も紹介!

5月から9月までの期間は、アメリカの株式市場がもたつくという経験則があります。このようなマーケットの習性を言い表す米国の相場の格言に「セル・イン・メイ(Sell in May)」があります。つまり「5月に株を売って、バカンスに行け!」というわけです。しかし、今年は大統領任期の三年目にあたり、1930年以降、これまでに通算21回あった大統領任期三年目の相場では、7月ないしは9月あたりに天井を打っていることが読み取れるのです。言い換えれば、大統領任期三年目は「セル・イン・メイ」が7月、ないしは9月までずれ込むということです。

第160回

「あせるな相場は明日もある」ゴールデン・ウィーク前に現金保有率を高めておけ!

相場格言や相場関連の本の題名に、「あせるな相場は明日もある」「あせるな兜町は明日もある」というのがあります。現在は、大型連休中に何が起こるかわからないから、リスクに対して敏感な投資家は半身に構えています。よって、このような投資タイミングでは、成り上がりたいあなたは、株式保有比率を低下させるべきです。

米国経済は2015年も16年も3.1%成長と堅調で、FRB(米連邦準備制度理事会)は15年末0.75%、16年末2.0%へ利上げするとみる。この間、日欧では景気は底堅いものの、金利は底這ったままだろう。