マーケット全般(143) サブカテゴリ

第107回

知名度ゼロの湖はどのように観光客を集めているのか?

然別湖(しかりべつこ)と聞いて、どこにあるか分かった人は相当な北海道ツウだ。札幌在住歴4年目の著者も然別湖はほとんど聞いたことがなかったし、もちろんどこにあるかもまったくく知らなかった。観光地としての知名度もほぼゼロに近い。

第82回

11月22日までは調整局面だが、それからは「億り人」相場が再到来する!

間違いなく、東京株式市場は調整局面だと思うのですが、やはり相場は一筋縄ではいきません。そう思う理由は、28日(月)の日経平均の307.85円高です。日経平均は前営業日の25日に398.22円安でした。

第288回

イエレン次期FRB議長が上院公聴会でまさかのタカ派コメントするリスクあり

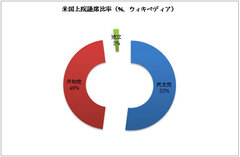

ジャネット・イエレン次期米国連邦準備制度理事会(FRB)議長の上院承認投票は11月のある時点で行われると言われています。具体的な日取りは未定です。一部の共和党上院議員は、この投票に際して、議事妨害をすると予告しています。FRB議長は大統領が指名しただけではダメで、上院がそれを承認しなければいけません。

第297回

本来、FOMCでは議長の考えが政策決定に色濃く反映される。それ故、米株式市場はジャネット・イエレンが指名されたことを好感した。しかし、情勢は実はそう単純ではない。イエレンは、タカ派が強烈な主張を行っている今のFOMCでリーダーシップを発揮できるか?

第81回

相場は難しい局面に入った主力株ではなく小型株を売買せよ

日経平均は10月8日(火)から17日(木)まで7連騰した後、18日(金)に8日ぶりに小反落したものの、翌営業日の21日(月)は早速反発しました。22日前場も小幅ながら続伸です。

第296回

デフレ脱却のためには賃上げが必要だ、という認識を安倍晋三首相が明確に持っていることは方向性としては非常に正しいと思われる。日本銀行がマネタリーベースを増やすだけでは持続的なインフレの実現は困難だからだ。

第56回

ドル円相場は、5月22日に103.74円に達した後、98円プラスマイナス3円のレンジで膠着している。アベノミクス始動直後から、米景気の自律回復に伴うドル高円安がどこまで進むか、検討してきた。結論として2015年末120円をメインシナリオとしている。

第287回

11月からは季節的に米国株が強い局面になる

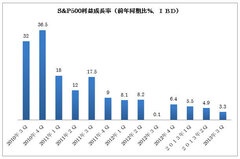

先週は米国政府のキャッシュが底をつくと言われた10月17日直前に債務上限引き上げ法案が成立し、間一髪のところでアメリカはデフォルトを免れました。株式市場はこれを好感し、ダウ工業株価平均指数は週間ベースで+1%、S&P500 指数は+1.4%、ナスダック総合指数は+3%上昇しました。このうちS&P500 指数とナスダック総合指数は新値を更新しています。

第295回

『70年代アナログ家電カタログ』(松崎順一著、青幻舎)を書店でたまたま手にしたところ、これが面白かった。1960~80年代の日本製家電のカタログを集めた本である。当時、オーディオ、ラジカセ、BCL、アマチュア無線等に熱中した人ならば、「あー、これ覚えてる!」と感涙にむせぶに違いない。

第13回

現在の国際商品市況は、品目ごとに異なるリスク要因で相場が動いている。日々相場の方向性が変わる品目が多く、全体としては明確なトレンドが見えにくい。

第80回

米与野党妥結まで相場は上昇するが、合意後は「材料出尽くし」の公算大

米国の債務上限引き上げや政府機関の再開めぐる協議については、日本時間15日10時時点では、最終決着はしていません。しかし、9日に、オバマ米大統領が米下院で多数を握る共和党の指導部と10日に協議する予定と伝わったあたりから、米株式市場はフライング気味に上昇を始めました。そして、共和党が10日、連邦債務の上限引き上げを一時的ながら容認する方針を示しました。

第286回

なぜ米国議会の交渉進捗のために株式市場の急落が必要なのか?

先週10月10日(木)に米国債務上限引き上げ問題を巡って下院共和党とオバマ大統領が話し合いを開始すると報じられ、ダウ工業株価平均指数が+323ポイント急騰しました。週間ベースではダウ工業株指数が+1.0%、S&P500指数が+0.75%と堅調でした。この中でナスダック総合指数だけが-0.4%とマイナスを記録しました。

第106回

北海道の地場スーパーにみる生き残り戦略カギを握るのは葉物野菜の鮮度!?

いまやあらゆる業界でM&Aによる大手企業への集約化が進んでいるが、スーパーマーケット業界も例外ではない。北海道ですら、この数カ月の間にイオンとセブン&アイによる地元スーパーチェーンの買収が相次いで発表された。地場スーパーにしてみると、身売りしなければ近隣の土地に大手スーパーが進出してくるかもしれない。大手に進出されて競争に太刀打ちできずに業績が悪化してしまうリスクを考えると、業績が良いうちに大手の傘下に入ってしまうというのは一つの選択肢である。

第79回

米議会でチキンレースの続く間が「株の買い場」である理由

米国の財政問題深刻化を受け、投資家がリスクオフ姿勢を強め、東京株式市場は軟調に推移しています。7日の日経平均は前日比170.99円安の1万3853.32円と、大幅に4日続落し、2020年夏季五輪の東京開催決定の直前である9月6日の終値の1万3860.81円を下回り、9月2日の1万3572.92円以来、約1カ月ぶりの安値を付けました。

第294回

文化人類学者のD・R・ホルムズ教授(ニューヨーク州立大学)はこの10年以上、世界の中央銀行に強い関心を示してきた。近年の金融政策は文化人類学的観点からもかなり興味深いものらしい。多くの中央銀行が市場の期待を制御することで経済を運営しようとしてきた。コミュニケーションが何よりも重視されている。それ故ホルムズ教授はこれを「言葉の経済」と描写している。

第13回

日本の10年国債利回りは、FRB(米連邦準備制度理事会)が量的緩和縮小を見送り、米国の長期金利が低下したことを受け、一気に0.6%台へと低下した。しかし、日米長期金利は両国の金融政策の相違からデカップリングが続いている。

第285回

米政府機関の一部閉鎖が米企業の決算発表に及ぼす影響とは?

米国議会は10月に入っても予算策定が出来ず、政府機関は10月1日から一部閉鎖に入りました。これに伴い先週金曜日に予定されていた雇用統計の発表も延期されました。米国株式市場は軟調な展開ですが、パニック売りという状況ではありません。

第293回

日銀は、2015年にインフレ率が2%に達するまで市場からの国債購入をを続けると日銀は宣言したが、「瞬間風速」ではなく2%が持続される状況にはなかなかなりにくそうである。日銀がFRBのように資産購入策縮小の議論を開始できるようになるのはいつだろうか?

第78回

10月7日から始まるノーベル賞発表狙うべき「ノーベル賞関連株」は8つだ!

足元の東京株式市場では、ノーベル賞関連株が賑わっています。今から乗るのは遅すぎますが、デイトレ対象としてなら、面白いでしょう。一応、賞味期限はノーベル賞発表前日です。そして、正式発表後、その関連株が再び人気化するとみています。

第284回

米政府機関の一部閉鎖問題で、米国10年債利回りの動向に注目する理由

10月1日の新会計年度入りを目前に控え、米国議会が予算を成立させることが困難な状況に陥っています。ギリギリになっても予算案がまとまらない背景には、上院は民主党が、下院は共和党が過半数を占めていることがあります。