マーケット全般(151) サブカテゴリ

第261回

英「エコノミスト」誌(1月12日号)に興味深い広告が載っていた。カナダ銀行(中央銀行)の「総裁求人広告」である。同行はカーニー総裁をイングランド銀行に引き抜かれてしまったため、後任の公募が始まっている。その広告を英国の雑誌に載せているところがまた面白い。しかし、文面を読むと、こんなに厳しい条件に合う人はなかなか見つからないのではないかという気がしてくる。

第47回

円はここ4カ月に対ドルで14%下落するなど全面安となった。安倍晋三・自民党総裁が政権復帰に際して公約した「これまでの次元を超える金融緩和」に市場は反応した。日本のマクロ政策への期待が市場を先導する展開はまさに驚きだった。

第260回

1月上旬に中国に出張した。昨年の9月、10月、11月にも行ったが、尖閣諸島問題に関する市民の反日感情は、表面的には弱くなってきている。例えば、上海ではタクシーの中で携帯電話で日本語を話したからといって、運転手に「降りろ」と言われる確率はゼロに近くなっている。

第259回

額面1兆ドルのプラチナ・コインを発行すべきか否か? という議論が米国で起き、話題を呼んでいる。提唱者の1人、民主党のナドラー米下院議員は1月2日に本気度を尋ねられ、「私はすごくシリアスだ」と答えた。議論の背景には、米国の債務上限引き上げ問題がある。

第4回

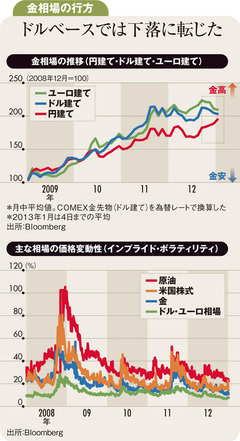

円建て金相場が上昇している。1月に入って東京工業品取引所(TOCOM)の金先物は1グラム当たり4700円台と2011年9月以来の高値を記録した。もっとも、これは円安ドル高が進行しているためだ。

第258回

安倍政権の要求に応じて、日銀は2%のインフレ目標を中心とする政策協定を政府と締結する可能性が高まってきている。では、実際のところ、日本経済を2%程度のインフレの世界にするためには、どの品目をどの程度値上げすればいいのだろうか?

第4回

第46回衆院選が自民党の圧勝に終わり、安倍晋三・自民党総裁を首班とする新内閣が発足した。安倍首相がかねて日本銀行に対して無制限の金融緩和を求めていることなどもあり、衆院選以降、円安が加速し始めている。

第257回

英政府は従来の寛容だった移民政策に見直しを加えている。特に非EUの外国人に対しては就労ビザの発行が厳しくなっている。

第256回

出張中のパリで聞いた話だが、最近、フランスのテレビで「ジャーマン・クオリティ」「メード・イン・ジャーマニー」をアピールするドイツ企業のコマーシャルが増えているという。一昔前なら反感を買ったに違いない広告が、今は好印象となっている。

第46回

衆院選後の政権がどうなるか、読者が本欄を目にするころには方向性は定まっているだろう。選挙に向けたこの1カ月、次期首相と目された安倍晋三自民党総裁は、従来の次元を超えた金融緩和でデフレ脱却を果たすと繰り返し強調した。

第255回

「なぜ中央銀行には独立性が必要なのか?」という質問を最近マスコミ関係者からよく受ける。衆議院選挙の争点に日本銀行の独立性が挙げられているからだ。中央銀行の独立性の当初の意義としては、政府の資金調達からの分離が挙げられる。日銀の設立経緯もそれだ。

第3回

グローバルな産業景気の動向が敏感に反映される国際商品市況は、景気の先行指標としても注目される。特に銅市況が示す方向は的中率が高いとされ、「ドクター・カッパー(銅博士)」と呼ばれるほどである。同じ金属でも、金(ゴールド)とは、かなり異なる値動きをする。

第254回

習近平新体制になれば大型景気対策が打たれるのでは、という期待が剥がれ、上海株式市場は弱気相場に陥っている。新政権は経済政策の方針をまだ明確に示していない。基本的には前政権の終盤の経済政策が引き継がれるという予想。来年の成長率目標は今年と同じ7.5%になる模様だ。

第3回

年末商戦が好調な中、米国株価は持ち直し、債券市場では長期金利の上昇期待が高まっている。このまま堅調な消費が続けば、株高に連れて米国10年債利回りも上昇しよう。

第253回

12月の衆議院選挙の最大の争点が日銀の金融政策および独立性となっていることを海外メディアは呆れたトーンで報じている。

第252回

第18回共産党大会が北京で開かれている頃に、上海に出張した。北京では厳戒態勢が敷かれていたが、上海は自然体だった。

第45回

「夜明け前が一番暗い」といわれるが、世界経済は欧州底割れ、中国失速、米国頓挫といった悲観が最近まで目立っていた。しかし、秋以降に期待した光明が、今ようやく差してきた。

第251回

香港の住宅価格は2007年以降64%も上昇した。中国本土からの投資資金に加え、FRBの“QE”の影響などによる海外のホットマネー流入が香港の資産市場を過熱させている。

第2回

米国のエネルギー市況を見ると、年初に比べて、原油価格は1割超の下落となっているが、天然ガスは2割超も上昇した。これは、シェールガス革命で天然ガス価格は下がり、中東の地政学リスクによって原油市況が押し上げられているというイメージとは異なる。

第250回

特例公債法案が成立しないと日本版「財政の崖」が発生するのではないかと海外の金融市場関係者も関心を寄せている。10月下旬にシンガポールに出張したが、現地の市場関係者の目には、機能不全を起こして何も決められない日本の政府・議会はかなりお粗末と映っているようだった。