マーケット全般(150) サブカテゴリ

第50回

花見客が「給料が上がってウハウハです!」というまで上昇相場は続く!

最近の日経平均については、3月18日に前日比340.32円(2.71%)安、22日に297.16円(2.35%)安と、2度の大幅安に見舞われました。18日、22日共に、「キプロス・ショック」です。ユーロ圏財務相会合は15日、銀行預金への課税を条件にキプロスに対して最大100億ユーロの金融支援を実施することで合意しました。

第257回

キプロス救済は一応決まったが危機が完全に去ったわけではない!

キプロス政府がEUの意向に沿うと決めたことで、当面、欧州中央銀行(ECB)からの緊急流動性支援プログラム(ELA)は継続されそうです。しかし、これでキプロスの危機が一件落着するかどうかは、まだ予断を許しません。

第49回

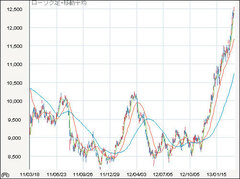

円安と株高の好循環が続いている。日本銀行は黒田東彦新総裁を迎えて「これまでの次元を超えた」金融緩和に踏み出そう。ただし、量的緩和それ自体のマクロ経済的効果は限られる。

第256回

キプロスへの金融支援と預金封鎖は、欧州経済に影響があるのか?

先週の土曜日(3月16日)に、欧州連合(EU)がキプロスへの金融支援の具体的方法を決めました。金融支援は二段構えになっています。

第49回

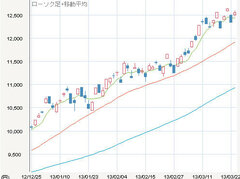

日本株は約60年ぶりの過熱感。それでも「常識外れの超過熱は買い」のワケ

週明け18日前場の日経平均は前週末比263.88円(2.10%)安の1万2297.07円と3日ぶりに大幅反落しましたが、世界的な株高は続いています。15日のNYダウは11営業日ぶりに反落したとはいえ、前日まで8日続けて過去最高値を更新し、約16年4カ月ぶりに10日続伸しました。

第268回

中南米の成長力に関心を寄せる日本企業がここ数年急速に増加している。特に経済規模1位のブラジル、2位のメキシコの注目度は高い。両国は80年代に「中所得の罠」に陥り、一時マイナス成長になった。しかし、その後は、それぞれの政策で立ち直ってきた。

第6回

原油価格(ブレント)は、2月前半に1バレル当たり120ドル近くにまで上昇した。世界景気の回復基調や中東・北アフリカの地政学問題を考えると、原油価格はさらに上昇するようにも思えた。しかしその後、原油価格は上値が重くなり、3月初めにかけて下落傾向が続く。

第267回

新しい日本銀行総裁に黒田東彦氏、副総裁に岩田規久男氏、中曽宏氏が国会で同意される見通しだ。3月4~5日に行われた所信聴取では、「資産バブルや国債の信用低下など積極緩和がもたらす『副作用』の議論はほとんど出なかった」(「日本経済新聞」3月6日付)。

第48回

外資系運用会社の組み入れ銘柄に“コバンザメ投資”せよ!

強い相場が続いています。外資系のアセット・マネジメント会社の大量保有銘柄をウォッチし、あなたの組み入れ銘柄の参考にする手法は、それなりに意義ある方法だと思います。もし、あなたが銘柄選びに困ったなら、是非、試してみてください。

第93回

デパート業界が右肩下がりの中、なぜ大丸札幌店は売上高43%増なのか?

百貨店業界は全体としては売上高の右肩下がりが続いている。2012年こそ16年ぶりに業界全体の売上高が対前年比プラスに転じたが、それまでは減少が続いていた。この10年間で見ると約8兆円あった業界全体の売上高は、約6兆円にまで低下している。

第255回

アベノミクスで進行する円安、“ドル”側の理由

これまでのところ、「アベノミクス」は具体的な金融政策が矢継ぎ早に打ち出されるというよりも、もっぱら“口先介入”的なトークが先行しています。それにもかかわらず、円安のトレンドが上手く演出できているのは、なぜでしょう?

第266回

ワシントン、ニューヨークと出張で回っているところだが、今回は当局者や市場関係者とのアポがとても取りやすかった。「アベノミクス」への関心が高いからである。しかも、米国滞在中に黒田東彦氏が次期日銀総裁に指名されるとの報道が相次いだため、金融政策に関する質問も多数受けた。

第6回

2102年11月以降、内外市場のリスクオン傾向が持続する中、米国債券市場では10年国債利回りが2%を上回った。ここ数カ月に限れば、米日10年国債利回り較差と円の対ドルレートとの連動性も高まっており、米国の長期金利動向には為替市場からも大きな注目が集まっている。

第265回

「中央銀行が直面している最も困難な問題は、クレジット市場の過熱である」。スタインFRB理事は2月7日の講演で、FRBのいわゆるQE(量的緩和策)の影響によって一部の金融市場でバブル的な価格高騰が起きていることを強く懸念する発言を行った。

第264回

日銀は超過準備に対して0.1%の利息を付与している。白川方明総裁はその金利(付利)を引き下げるつもりはないことを記者会見で再三主張してきた。白川総裁の考え方、「白川ドクトリン」はFRBのバーナンキ議長やイングランド銀行のキング総裁に影響を与えてきた。

第48回

アベノミクスは5年に及んだ円高トレンドの潮目を変えた。安倍晋三首相は「これまでの次元を超えた金融緩和」を公約として掲げ、円安・株高を促してきた。昨年11月半ばに前政権が総選挙実施を表明して以降3カ月で、ドル円は79円台から94円台へ18%上昇した。

第263回

2月上旬に上海にいた際、多くの日系の企業、金融機関の関係者から、「日本に頑なだった中国政府に雪解けムードが表れてきた」という話を聞いた。山口那津男・公明党代表の訪中が効いた面もある。

第5回

基軸通貨であるドルの下落が国際商品相場の上昇要因だとされることが多い。もちろん、それ以外の要因も各国際商品の相場を変動させる。例えば、2011年以降の各商品の相場動向を見ると、ドル相場よりも大きく影響した要因がある。

第262回

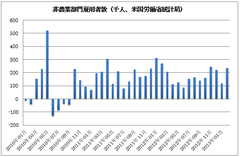

春闘を前に、連合はデフレ脱却のためにも賃上げは必要と主張している。一方、経団連は雇用優先を理由に賃上げに否定的だ。円安で株高が起きているが、企業業績の実際の回復はこれからである。

第5回

アベノミクスへの期待で円安・株高が進む中、円債市場では10年国債利回りが低位で安定している。しかし、20年国債利回りなど超長期国債の金利が上昇傾向にあり、悪い金利上昇の前兆と捉える向きも多い。