坪井賢一

第50回

1954年生まれの筆者が記憶している東海林太郎(1898-1972)は、テレビのナツメロ番組で「赤城の子守唄」や「国境の町」を直立不動で歌う高齢な歌手の姿だ。それを映すのがテレビ東京が1968年から74年まで放映した番組「なつかしの歌声」だった。

第49回

1936年6月に帝国蓄音器(テイチク)から発売された「東京ラプソディ」は大ヒットした。古賀政男、藤山一郎の作曲家・歌手のコンビは5年ぶりに復活したのである。美文調の軽快な詞で、古賀政男はヨナ抜き五音音階ではなく、西洋音階で書いている。

第48回

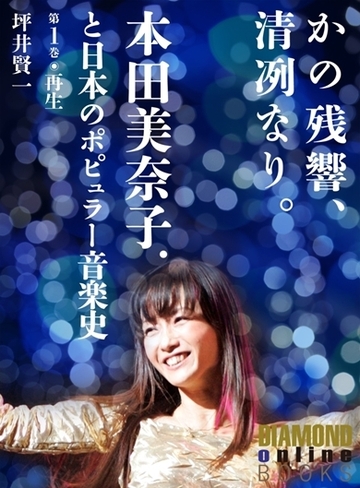

今から21年前、「『TOKYO』~都政50周年記念アルバム~」がBMGビクターから発売された。鈴木俊一・東京都知事の時代、東京を主題にしたポップスを集めたアルバムを制作したのだそうだ。この中に本田美奈子さんが歌う「I LOVE TOKYO」が入っていた。

第41回

イノベーションを体系的に解説したドラッカーの代表作

今回ご紹介するのはドラッカーの『イノベーションと企業家精神』です。イノベーションを実施するためには何をすればいいのかを体系的に解説した書で、発行から30年近く経った今でもまったく色褪せません。経営に携わるすべての人に是非読んでいただきたい一冊です。

第47回

東京・代々木上原駅にほど近い高台に、古賀政男音楽博物館がある。この3階にはこの地にあった古賀邸の一部が移築され、机、椅子、楽器、楽譜などが保存・展示。使用していたピアノ、ギター、マンドリンはガラス・ケースに陳列されている。

第39回

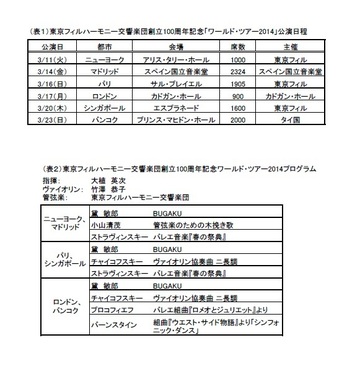

経済学やファイナンス理論の根本を揺さぶる衝撃の問題作

今回ご紹介するのは『ブラック・スワン』です。現在正しいと信じられている科学(とくに統計学)がいかにいい加減か、軽快なタッチで次々に罵倒する衝撃の問題作です。

第46回

3話にわたって1910-40年代、第2次大戦前のレコード産業草創期の様相を描いてきた。30年代は歌謡曲が量産される時代となる。日本のポピュラー音楽史に大きな足跡を残したのが作曲家・古賀政男(1904-78)と歌手・藤山一郎(1911-93)である(敬称略)。

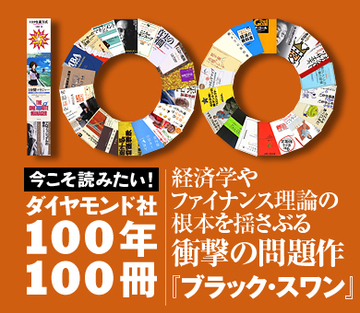

第6回

日本最古かつ最大規模のオーケストラである東京フィルハーモニー交響楽団は、2011年に実施できなかった創立100周年のワールド・ツアーに出かけます。この6都市を回る地球一周ツアーの狙いや公演内容の詳細、将来に向けたオーケストラ運営のあり方などについて、専務理事・楽団長の石丸恭一さんに聞きました。

第37回

世界各地の怪しいおみやげの数々歴史・サブカル好きは必見の一冊

旅行に行ったときに買う“おみやげ”。職場や家族向けにお菓子を買うのが一般的ですが、中には自分の思い出用に買う方もいるのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、世界各地の珍しい“おみやげ”を集めた『ぼくのおみやげ図鑑――森本哲郎 旅のエッセイ』です。

第45回

鮎川義介=日産コンツェルンが日本蓄音器商会と日本ビクターを1937年末に東京電気、現・東芝の母体に売却した。なぜ鮎川は、日産コンツェルンには巨大な電機メーカー、日立製作所があったのにも関わらず、東京電気に2社を売却したのだろうか。

第44回

国家総動員体制が強化され、重要産業統制法による国家社会主義経済が革新官僚によって突き進んでいくなか、日本蓄音器商会から英米コロムビア資本が離脱し、日本産業が買収した。これは日産コンツェルンの総帥、鮎川義介の意思だったのだろうか。

第35回

「原発ゼロ発言」の根拠としても注目ビジネスの観点から再生エネルギーを論じる書

小泉純一郎元首相の「原発ゼロ発言」がにわかに注目を集めています。原発ゼロを理由に東京都知事選で細川元首相を支援するなど、いろんなメディアで再度小泉元首相を目にするようになりましたね。今回ご紹介するのは、「原発ゼロ」発言の元になる書籍『新しい火の創造』です。

第43回

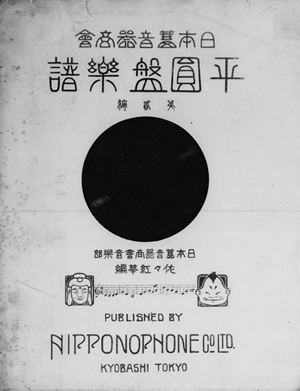

日本コロムビアはわが国最古のレコード会社である。本田美奈子さんが全精力を傾けてクラシック・アルバムを残した会社が日本コロムビアだった。今回は、そんな日本コロンビアの歴史を紐解いていきたい。

第42回

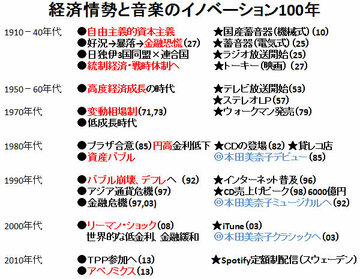

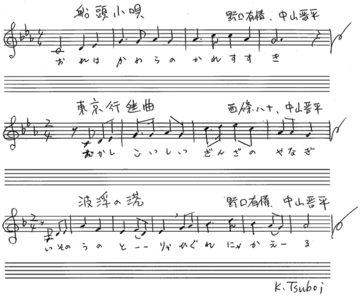

日本のポップスの歴史は「カチューシャの唄」に始まり、関東大震災と童謡の時代を挟み、「船頭小唄」を経て「東京行進曲」の大ヒットにいたる。蓄音器とSPレコードというイノベーションが日本の再生音楽市場を切り開いたのである。

第33回

鉄道の伝説的ライターに同行した写真家によるフォト・エッセイ

乗り鉄、撮り鉄、鉄ガール…。今も昔も根強い人気を誇る鉄道。今回は、鉄道の伝説的ライターである宮脇俊三さんに8年間同行していた写真家、櫻井寛さんによるフォト・エッセイを紹介します。

第41回

関東大震災は、童謡の隆盛、レコード産業の成長、そして大衆文化が開花し、経済成長を続ける日本社会に大きな打撃を与えた。しかし、こうした危機下に流行歌が生まれ、都市の整備が進み、東京はモダン都市に変貌していった。

第31回

TPP交渉佳境の今こそ読んでおくべき自由貿易の経済学的論拠

一般にはTPPに参加することで自由貿易の恩恵に授かれる、と言われていますが、どうもそう単純な話ではないようです。今回ご紹介するのは、自由貿易論者の大御所、ジャグディッシュ・バクワティが記す『自由貿易への道――グローバル化時代の貿易システムを求めて』です。

第40回

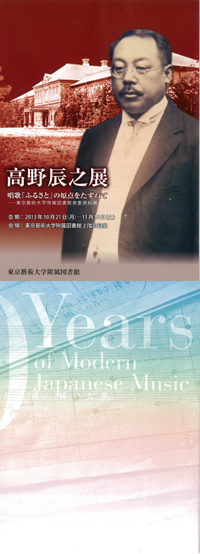

文部省唱歌を主導した高野辰之も、ついに童謡を評価するようになり、1919年から29年まで童謡の隆盛が続いた。今回は、童謡歌手が誕生し、コンサートで歌い、レコードを大量に出した隆盛の時代を見てうこう。ポピュラー音楽光芒の一条である。

第39回

唱歌教科書編纂委員会によってつくられた文部省唱歌には、制約がたくさんあり、自由な芸術活動ができなかった。そこで「故郷」で有名な高野辰之はこのような問題点を指摘し、文部省唱歌に対抗して量産された童謡を評価するようになる。

第29回

JR駒込駅「さくらさくら」など毎朝駅で聞く発車メロディが本になった

JR高田馬場駅の「鉄腕アトム」など、電車通勤のサラリーマンなら毎日耳にするであろう電車の発車メロディ。駅によっては、その土地にゆかりある曲を使用するなどいろいろな工夫が凝らされていて面白いですよね。今回紹介するのは、そんな発車ベルを101曲集めて楽譜にした『鉄のバイエル』です。