坪井賢一

第63回

毎年11月3日に追悼演奏会「LIVE FOR LIFE音楽彩~本田美奈子.メモリアル」が開かれている。昨年に続いて今年も元モーニング娘。の安倍なつみが出演する。2004年にソロとなった彼女はミュージカル出演等を通し、飛躍的に歌唱技術を向上させていた。

第54回

徹底的に簡素化された情報整理術でノート術ブームを巻き起こしたベストセラー

今回ご紹介するのは、『情報は1冊のノートにまとめなさい[完全版]』です。100円ノートを使ったカンタンな情報整理術が支持を集め、シリーズ累計50万部のベストセラーになりました。その一部をご紹介します。

第62回

本田美奈子が東宝ミュージカル「ミス・サイゴン」初演時のオーディションに合格して主演の座を射止めたことは、この連載で詳しく書いてきたとおりだが、初演のキム役はダブル・キャストだった。もう一人のキム役は、今回紹介する入絵加奈子だ。

第61回

1914年3月26日~31日、島村抱月率いる芸術座が帝国劇場で「復活」を上演、劇中歌の「カチューシャの唄」で松井須磨子は大スターになる。三浦環はその2ヵ月後、5月10日に夫の医学者、三浦政太郎とともに留学のため、神戸からドイツへ旅立った。

第52回

訳語が読みやすくなった大作の新版企業成長の源泉を解き明かした古典的名著

今回取り上げるのはエディス・ペンローズ著『企業成長の理論』(第3版)です。原著は難解で有名ですが、それでも版を重ねてきたのは、経営の真髄を説いているからにほかなりません。その真髄のエッセンスを少しだけご紹介します。

第60回

1914年3月帝劇上演のトルストイ作「復活」で「カチューシャの唄」を歌い、5月にはレコードを発売して一躍大スターとなった松井須磨子、同5月帝劇を辞めていた三浦環は夫とともにドイツへ出発した。2人は当時、どう評価されていたのだろうか。

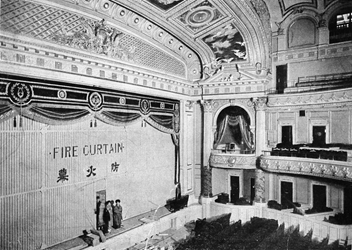

第59回

帝国劇場開場の年、1911年と翌12年の演目のうち、三浦環と松井須磨子が出演した月のプログラム『帝劇の五十年』がある。近代日本を象徴する2人の女優の舞台を対比しながら、約100年前に世界へ飛び出す直前の三浦環の足跡をたどってみよう。

第51回

クリエイティブな人々が国の競争力を決める!新しい時代に求められる労働力を分析した良書

今回ご紹介するのはリチャード・フロリダ著『クリエイティブ・クラスの世紀』です。デジタル化、グローバル化が進んだ現代では、どのような労働力が求められるのでしょうか。

第58回

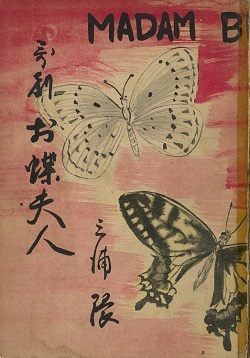

本田美奈子さんは1992-93年、「ミス・サイゴン」で帝国劇場に初出演しているが、「ミス・サイゴン」は「蝶々夫人」を翻案したミュージカルだ。その「蝶々夫人」を1910-30年代に欧米で2000回も歌ったのが、ソプラノ歌手・三浦環だった。

第57回

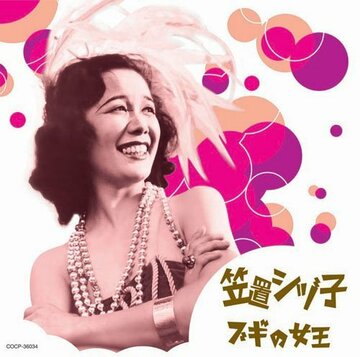

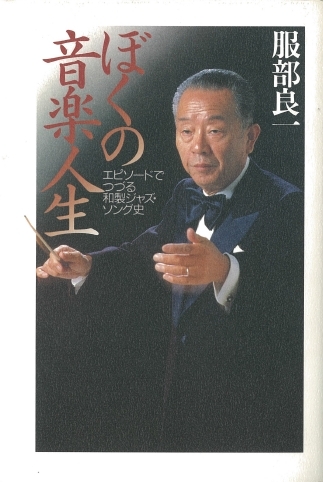

JASRACに「アーティスト名・笠置シヅ子」で登録されている作品は56曲、そのうち服部良一の作曲作品は45曲である。笠置は1957(昭和32)年に43歳で歌手業から撤退し、女優として草創期のテレビドラマや映画、演劇へ転身している。

第49回

「経営の神様」のリーダーシップを客観的に分析伝記を超えた価値のある必読の経営学書

今回ご紹介するのは、日本を代表する経営者、松下幸之助の評伝『幸之助論』です。リーダーシップ論の第一人者ジョン・P・コッターによる客観的で多面的な幸之助の分析は、「優れた経営者の伝記」以上の価値がある、必読の経営学書と言えるでしょう。

第56回

服部良一が笠置シヅ子に初めて会ったのは1938年だったらしい。その年は、淡谷のり子の歌唱で「雨のブルース」と「思ひ出のブルース」を発売。和製ブルースが大流行した年だった。笠置シヅ子は当時、大阪松竹少女歌劇団(OSSK)のスターだった。

第55回

淡谷のり子が母親と妹とともに青森市を出奔し、東洋音楽学校に入学したのは1923年だった。予科ピアノ科から声楽(ソプラノ)に転じ、クラシックを学んでいた。途中1年休学して画家のモデルで収入を得ていたが、復学して1929年に卒業している。

第47回

ロジカルシンキング、問題解決力の根本を解説マッキンゼーで教えられている文章作成術の決定版

今までレポートや企画書などの文章の書き方を教わったことがない。そんな人におススメしたいのが、今回ご紹介する『考える技術・書く技術』。あのマッキンゼーをはじめ、主要なコンサルティング・ファームで教えられている文書作成術をまとめた一冊です。

第54回

服部良一は1907年、大阪に生まれた。富裕な家庭ではないため、1922年に高等小学校を卒業するとすぐに就職して夜間学校に通っていたが、1923年姉が勤務していた出雲屋の少年音楽隊に入る。3年制で、1年間の音楽教育期間を含めて月給が出たそうだ。

第53回

1993年7月1日に「『TOKYO』~都政50周年記念アルバム~」がBMGビクターから発売された。本田美奈子さんによる歌が1曲収録されている。プロデューサーは、昭和の代表的な作曲家、服部良一の長男、服部克久さんである。

第45回

これを読まずして新興国市場は語れない!先進国企業が生き延びるのに必要な戦略

今回ご紹介するのは、世界トップ3に選ばれた新進気鋭の経営学者、ゴビンダラジャンによる『リバース・イノベーション』です。成長著しい新興国市場を攻略するために先進国の企業は何をすればいいのか、たくさんの示唆であふれています。

第52回

1929年6月、モスクワ、インド、上海でコミンテルンの指示による活動を続けていた日本共産党中央委員・佐野学がついに検挙された。一報、佐野が早稲田大学商学部講師として指導した東海林太郎は当時、満鉄調査課にエコノミストとして勤務していた。

第51回

東海林太郎は秋田中学を卒業すると、東京音楽学校でヴァイオリンを専攻したかったらしいが、満鉄に勤務していた父親の反対で断念し、1年浪人して1917(大正6)年4月に早稲田大学商学部予科へ入学した。

第43回

グローバリゼーション入門書の決定版経済のみならず政治・文化的側面から考察する良書

今回ご紹介するのは、経済のみならずあらゆる観点からグローバリゼーションを考察した『暴走する世界』です。原著の刊行は15年前の1999年ですが、その鋭い洞察は今でも色褪せません。