野口悠紀雄

2020年の基準地価が3年ぶりに下落したのは新型コロナ感染問題で将来の不確実性が高まったことが大きい。ニューノーマルに対応した地価形成はこれからだが、地価が全般的な上昇基調に戻るのは難しそうだ。

BISが3月以降の株価反発で米国は半分近く、ユーロ圏は5分の1が金融政策の結果と分析しているが、日本は金利低下がないのに株高だ。高株価の基盤は多くの問題を抱える。

コロナ禍で「1割減経済」が長引くが、消費の落ち込みや失業率上昇が抑えられていきたのは給付金や雇用調整助成金の支えがあるからだ。だがずっと続けられるわけではない。

ドコモ口座への不正入金問題は銀行口座のパスワードを盗まれた可能性が強く、銀行の口座振替のセキュリティの甘さを露呈した。デジタル決済全般の問題として対応を急ぐ必要がある。

新型コロナウイルスの感染をほぼ収束させた中国は世界の生産や需要を支え 今後は,ワクチンを外交の武器に使う可能性もある。その存在感は高まるばかりだが、中国とどう向き合うかがコロナ後の世界の最大課題でもある。

アベノミクスは戦後2番目の長さの景気拡大を実現したが、期間中、日本経済の国際的地位は低下。企業は人件費を抑えて利益をあげたが、低生産性と非正規就業者に依存した労働市場が「負の遺産」として残った。

新型コロナウイルスの感染拡大で、世界中の経済や生活様式が激変しました。従来とはどのように違っているのか、野口悠紀雄教授が実際の統計・経済データを分析るすることで、これまで見えてこなかったコロナ後の世界を明らかにします。2020年6月3日に行われたZoomによる特別セミナーが視聴できます。

コロナ時代の「売り上げ1割減、利益3分の1減」経済を前提にすると、企業はこれから人件費削減を始め、失業率は7%を超える事態もあり得る。財源の制約がある雇用調整助成金で雇用を支える政策は見直しが必要だ。

4-6月期の実質GDPは年率で「戦後最大の落ち込み」だが前期比では欧米より減少率は低い。ただ業種や雇用によってはGDP統計では見えない深刻な事態が起きている。7-9月期以降の「V字回復」は難しい。

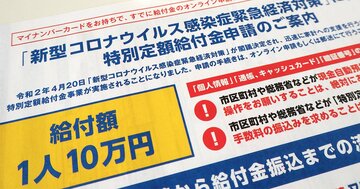

6月の勤労者世帯の実収入が大幅に増えエアコンや家具が売れた。コロナ対策での「一律10万円給付」があったからだが、所得が急減した世帯も多い中で一律給付の不合理が改めて浮き彫りだ。

コロナ過で売り上げ減になった大手企業が2021年3月期の赤字見通しを公表したが、売上原価を削減する結果、仕入れ先の売り上げも減少する「連鎖」が続くと、大半の企業が利益ゼロ近辺をさまようことになる。

コロナ不況で6月の自動車輸出は前年から半減し国内販売も落ち込みが続く。自動車産業は「CASE」と呼ばれる百年の一度の環境変化に直面しているが、「新しい日常」はこの流れを加速し日本の基幹産業の姿は大きく変わる。

コロナ対応の観光支援策「Go Toトラベルキャンペーン」は東京を除外しても感染拡大の可能性がある。観光支援で人の移動を促すよりも高齢者らが安心して通院できるよう交通費を補助するなど他にやるべきことがある。

5月家計調査の勤労者世帯の実質実収入は前年から1割増えた。コロナ禍でも収入は減っていない上に「一律10万円給付」があったからだ。“過剰給付”だったことになり、本当に困った人をどう救済するかの課題は残った。

生産や小売販売が前年比で落ち込みが続く中で5月は、4月に休業していた人の4割が仕事に戻るなど、休業者数が大幅に減った。だが新たな休業者も生まれ雇用調整助成金で大量失業を免れている状況は変わらない。

5月までの貿易統計を見る限り、コロナショックによる貿易の落ち込みはサプライチェーンの分断より各国の国内需要激減の影響が大きい。生産の国内回帰が言われるが、国際的水平分業は今後も続く。

コロナ禍で4~6月期はほとんどの企業が営業赤字になる可能性が高い。より問題なのは、感染が収束しても「新しい生活様式」のもとで売り上げが元に戻るとは限らないことだ。生き残るにはビジネスモデルの転換が重要だ。

世界銀行とOECDが公表した2020年の成長見通しでは、コロナショックによる世界経済の落ち込みは史上4番目の規模だ。世界的なサプライチェーンへ悪影響のほか金融危機の可能性もあり爪痕は長期にわたって残る。

1~3月期の企業の営業利益は前年から3割以上、落ち込み、非製造業の一部は赤字だ。売り上げはそう減っていないが人件費が圧縮できすにいるからだ。4~6月期は売上高や利益はさらに悪化し多くの企業が赤字になる。

コロナ不況のもと4月の失業率の上昇はわずかだが、営業自粛で「休業者」は約600万人と推定される。売り上げ回復が長引けばこの“失業予備軍”が失業したりさらに増えたりし、政府の対策では対応しきれない恐れがある。