野口悠紀雄

世界銀行とOECDが公表した2020年の成長見通しでは、コロナショックによる世界経済の落ち込みは史上4番目の規模だ。世界的なサプライチェーンへ悪影響のほか金融危機の可能性もあり爪痕は長期にわたって残る。

1~3月期の企業の営業利益は前年から3割以上、落ち込み、非製造業の一部は赤字だ。売り上げはそう減っていないが人件費が圧縮できすにいるからだ。4~6月期は売上高や利益はさらに悪化し多くの企業が赤字になる。

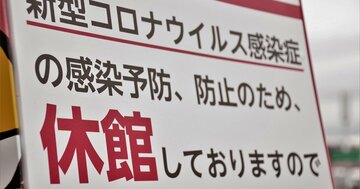

コロナ不況のもと4月の失業率の上昇はわずかだが、営業自粛で「休業者」は約600万人と推定される。売り上げ回復が長引けばこの“失業予備軍”が失業したりさらに増えたりし、政府の対策では対応しきれない恐れがある。

コロナショックで失業者は300万人を超え失業率も過去最悪になる可能性がある。3兆円規模の対策が必要で、雇用調整助成金に頼りきるのではなく政府が就業機会を作ることを考える必要もでてくる。

コロナ問題で収入や雇用について不安を感じている人は全体の3割だ。これらの人々が働くのは、もともと生産性が低く、給与水準が低い部門だ。外出や営業の自粛は日本の最も弱い部門を直撃している。

3月の家計消費調査で見る限り新型コロナ問題で収入が激減しているのは全国民の3分の1程度だ。問題の長期化が予想される中で対策は本当に困った人に集中して行われるように変えていく必要がある。

コロナ対策で国債が増発されるのは緊急時でありやむを得ない。需要が激減、V字回復も見通しにくくインフレになる可能性は低いので、中央銀行は国債購入でマネーを供給し続け企業破綻などを防ぐことが重要だ。

IMFによる新型コロナ感染の「最悪シナリオ」では2024年まで世界経済はマイナス成長が続く。ワクチンや治療薬の開発のめどがない以上、感染の第2波が起きV字回復は幻想であり最悪を意識した対策が必要だ。

175回

コロナ問題での緊急事態宣言に伴う政府の対策は現金給付や納税猶予に制度面で不備があるうえ,補償要求を恐れて休業要請の対象を絞るなどの本末転倒も見られ、事業者や家計の窮状を考えたものになっていない。

新型コロナウイルスの感染拡大防止で「在宅勤務」が増えているが、社内ネットワークへの不正侵入やウイルス感染のリスクが高い。米国ではサイバー攻撃の動きに注意喚起が行われており、安全対策が急務だ。

新型コロナウイルスの感染拡大防止でテレワークが要請されているが、在宅勤務の能率を上げるには、成果主義の導入や「会議万能文化」からの脱却など、仕事の進め方自体を変える改革が必要だ。

新型コロナ問題での資金繰り支援策で米国や英国が次々に巨額の納税猶予措置を決めた。納税猶予は政府の決断ででき金融市場にも負担をかけない。連鎖倒産防止のためにも政府は今すぐ決断すべきだ。

新型コロナ問題の経済政策で重要なのは景気浮揚や株価対策ではなく、事業者の資金繰りを含めた流動性の確保だ。所得税や法人税などの無条件の納税猶予に踏み切るべきだ。

人手不足がいわれるのに賃金が上がらないのは、零細企業が人減らしをして放出された低賃金の働き手が規模の大きい企業で非正規雇用されているからだ。問題の本質は低賃金でしか採算がとれないほど日本企業の力が落ちていることだ。

日本は1人当たりGDPや労働生産性はOECD平均より低く、もはや「先進国」とはいえなくなった。アジアでの位置や日本より賃金が低い前提のタイやマレーシアとの製造業での分業体制も変わり得る。

OECDの最近の統計で日本は1人当たりGDPや労働生産性で韓国に追い抜かれ、労働生産性はトルコやスロベニアよりも下位だ。生産性の低下はアベノミクスの超金融緩和のもとで進行した。

フェイスブックの「リブラ」に続いてグーグルが米国の決済システムに自らの仕組みを組み入れ、「Google Pay」を世界通貨にする野望を抱いている。マネー支配と同時に世界中の取引情報を得る狙いだ。

日欧の中央銀行がデジタル通貨についての最終報告を今秋にまとめる。実現には、日本では末端のキャッシュレス化を進める必要があるほか中央銀行が把握する個人情報の扱いをどうするかの問題が残る。

ソフトウェアなどの無形固定資産の保有状況は業種別や規模別で大きな差があるが、今後、IT化で固定資産全体の中で無形資産のウエイトが高まれば、賃金などの格差がさらに大きくなる。

小売りや飲食業などの生産性が低いのは資本装備率が低いからだが、ITの進歩でこうした低生産性部門でソフトウェアなどの無形固定資産を増やすことが可能になり、全体の賃金も上げることができる。