野口悠紀雄

主要国で日本がコロナ禍からの経済回復力が弱いのは、中小零細企業が店舗や設備などの固定資産を減らし供給能力に問題があるからだ。Go Toのような政策より固定資産投資の支援策が重要だ。

コロナ禍で日本は主要国では死者数や失業率は少ないのに、GDPの落ち込みは大きく、回復の力も弱い。このままでは国際的地位はさらに低下する。経済構造改革を進める必要がある。

鉄道会社の21年3月期決算は大幅な売り上げ減の見込みだが、コロナ後も「新しい日常」で、企業ではテレワークが増え出張が減り、鉄道会社の売り上げは1割程度は落ち込むと見込まれる。

企業利益の回復がいわれるが、かなりの部分は持続化給付金などによるもので、とりわけ宿泊や飲食サービス業は政府の援助で赤字を免れている状況だ。実力ベースの利益回復力は極めて低い。

2020年10~12月期に企業の営業利益が回復したのは従業員の休業手当が雇用調整助成金で賄われ、人件費負担が軽減されたものだ。雇用調整金の特例措置がなくなると回復は幻に終わる。

長期金利の上昇で日米の株価が大きく変動しているが、株価だけでなく金融・財政政策も「曲がり角」だ。金利上昇は期待インフレ率の上昇というより国債の大量発行で実質金利が上昇しているからだ。

2020年10~12月期の国内総生産が予想を超える成長率になったのは、新型コロナウイルスの感染拡大が一時的に収まり、外出が増えたからだ。感染抑制を実現すれば経済も拡大することを裏づけた。

2020年の家計調査で見ると 勤労者世帯の世帯主収入はさほど減少しておらず、「一律10万円給付金」で補う必要はなかった。しかも、ほぼ全額貯蓄に回され需要増大効果もなかった。史上空前のバラマキ政策が行われたといえる。

コロナ不況で零細企業は人員だけでなく固定資産も減らした。景気が回復し「休業者」が復職するとなっても、資本装備率が下がるので、宿泊業のように賃金が生活保護給付並みに下がる業種もありそうだ。

コロナ禍で零細企業を中心に「新型バランスシート不況」が起きている。利益が急減し固定資産を減少させて事業を縮小せざるを得ないからだ。この問題はコロ収束後も日本経済の足かせになる。

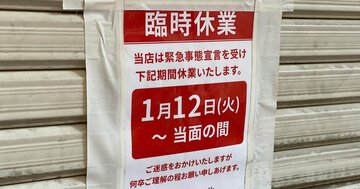

緊急事態宣言で営業時間短縮に応じた飲食店に対する1店舗当たり1日6万円の協力金は、法人企業統計からみた飲食業の経営状況から判断すると、赤字をカバーでき売上高を前年並みに補填する効果がある。

新型コロナの緊急事態宣言の再発令が11都府県に拡大されたが、営業時間短縮に対する協力金が不十分という不満や二重に支援を受ける事業者もいる不公平も目立つ。コロナ対策も総合的な再調整が必要だ。

MMTを地で行くようにコロナ対策の財政支出が国債増発で賄われているが、経済が本格回復すれば国債の市中消化は難しくなり日銀の直接引き受けを求める声が強まる懸念がある。引き受け禁止規定の厳格化が必要だ。

2021年の日本経済はコロナ感染次第で大きく変わる「不確実性」に直面する。短期の課題には複数のシナリオを持ち最悪の事態に備える用意をする一方で、デジタル化や脱炭素という長期の課題は経済全体の改革として取り組む意識が必要だ。

法人企業統計で宿泊業の売上高は7~9月期は4~6月期から大幅に増えたが、行動規制や営業自粛が解除された影響が大きい。GoToトラベルの効果は少なくむしろ余裕のある旅行者の補助金になった面が強い。

経済は7~9月期は4~6月期を底に回復したが、零細企業が多い雇用の情勢は悪化した。売り上げなどの経済全体を示す統計は大企業のウェイトが大きいために零細企業の窮状が見えなくなっている。

7~9月期の企業業績は前期に比べ改善したが、宿泊や飲食などのサービス業は売り上げや利益は大きく落ち込んでいる。零細事業者は破滅的な状況で、GoTo政策は支援が本当に必要な事業者の助けになっていない。

コロナ禍は所得分配にも影響を与えている。自営業者やフリーランサーは所得減少が大きいのに対し大手企業の正社員や公務員はほぼ変わらないばかりか、GoTo事業や給付金で補助を受ける結果になっている。

7~9月期の実質GDPは年率21%の成長になったが、輸入の減少や定額給付金による消費下支えの特殊事情によるものだ。外食や旅行需要の落ち込みは続きGDP回復力は今後、弱まる。

コロナ禍で家計収入がそれほど減っていないのに消費の減少が大きいのは消費者が感染を避けようとしているからだ。外食や宿泊の料金に介入して行動を変えようとするGoTo政策は間違っている。