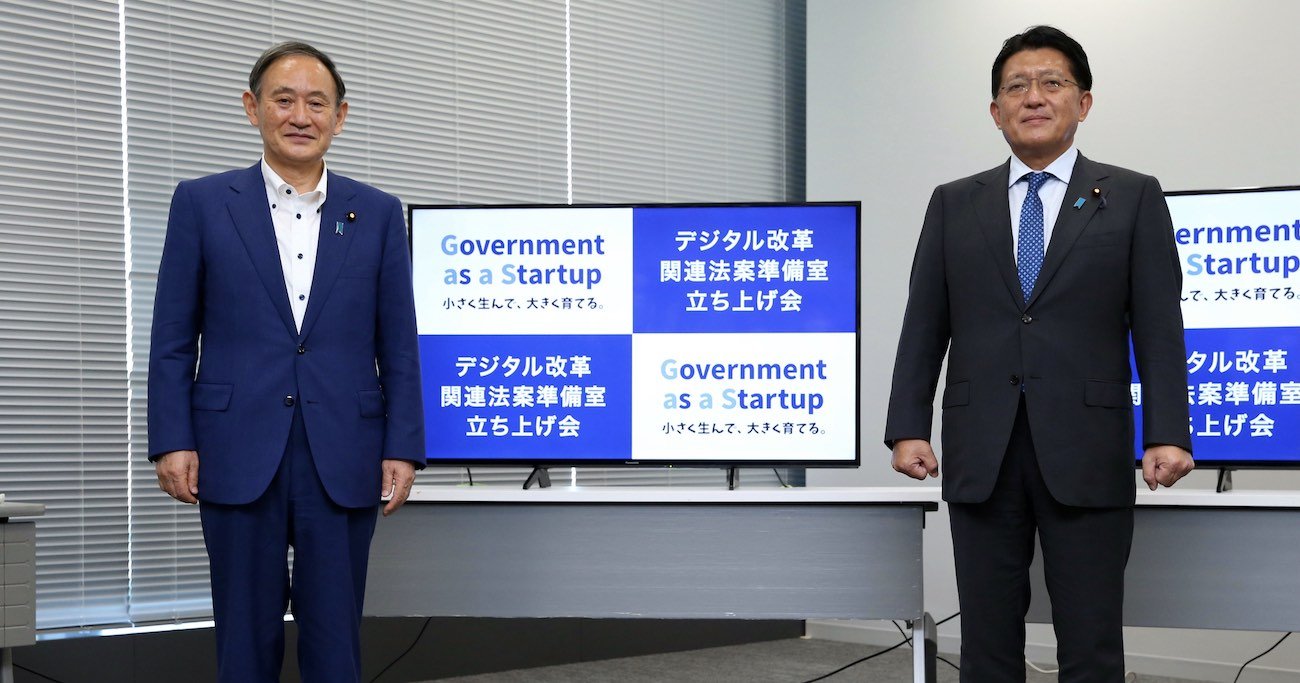

デジタル改革関連法案準備室の立ち上げ式で、記念撮影する菅義偉首相(左)と平井卓也デジタル改革担当相 Photo:JIJI

デジタル改革関連法案準備室の立ち上げ式で、記念撮影する菅義偉首相(左)と平井卓也デジタル改革担当相 Photo:JIJI

コロナ禍の中でデジタル後進国であることが露呈した日本。菅政権は、これで何度目かというデジタル強国化戦略をぶち上げているが、本当に日本でデジタル化は進むのか。そこで、デジタル先進国として名高い北欧諸国へ視察に赴き、『デジタル化する世界と金融』を書き上げた3人の識者に、その問いをぶつけた。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 鈴木崇久)

山岡浩巳・フューチャー取締役

加藤 出・東短リサーチ代表取締役社長・チーフエコノミスト

長内 智・大和総研主任研究員

デジタル先進国である北欧諸国は

日本のデジタル化の手本になる?

――北欧諸国がデジタル先進国であるということは日本でも知られるようになってきました。ただ、多くの日本の読者にとって気になるのは、「北欧は日本のデジタル化において手本になり得るのか」という点だと思います。視察団のメンバーとして北欧の現場を見てきたみなさんの目にはどう映りましたか?

加藤 「北欧は日本の手本にはなり得ない」という人が挙げる理由の1つに、「北欧諸国は日本と比べて小国だから参考にならない」というものがあります。

かとう・いずる/1988年横浜国立大学経済学部卒業後、東京短資入社。2002年東短リサーチ取締役。13年より現職。主な著書に『日銀、『出口』なし!』など。 Photo by Takahisa Suzuki

かとう・いずる/1988年横浜国立大学経済学部卒業後、東京短資入社。2002年東短リサーチ取締役。13年より現職。主な著書に『日銀、『出口』なし!』など。 Photo by Takahisa Suzuki

われわれ3人で執筆した『デジタル化する世界と金融』で主に取り上げた北欧3国を例に取ってみると、スウェーデンは北欧では大国の部類に入りますが、その人口は約1000万人。フィンランドは約550万人、エストニアは約130万人でしかありません。

ですが、国の規模など関係なく下剋上できてしまうのがデジタルの世界です。小国だから参考にならないと言っていると、北欧のスタートアップ企業に攻め込まれて日本の大企業すら傾きかねない。現に、スウェーデン発の新興企業であるSpotify(スポティファイ)は、2006年に創業して今や音楽配信サービスで世界最大手にのし上がっています。

北欧諸国の一国は、日本の都道府県と同じくらいのサイズです。そして、欧州全体の位置付けから考えると大消費地が近くにはなく、辺境の地にあるといえます。そんな北欧から生まれた企業が世界を舞台に活躍していることを踏まえれば、デジタル化だけではなく、日本の地方経済活性化のヒントも得られるのではないかと考えています。

山岡 北欧諸国のデジタル化の実態を書いたこの本(『デジタル化する世界と金融』)には、菅政権が取り組もうと考えているデジタル化政策がほぼ網羅されています。ハンコの廃止や行政のオンライン化、マイナンバーカードを免許証とリンクさせる……。どれも北欧の事例としてこの本の中で紹介されています。

なぜなら、エンジニアリング的な思考で合理化や効率化を突き詰めて考えていけば、行き着く答えは北欧でも日本でも同じだからです。

では、なぜ日本はデジタル化に時間がかかっているのか――。理由は大きく3つあると考えています。