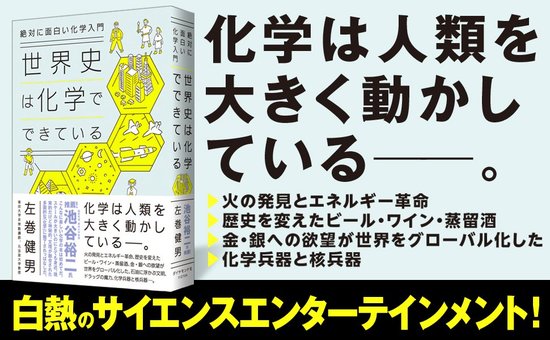

化学は人類を大きく動かしている――著者より

「火」というきわめて身近な化学的現象がある。世界史(人類史)上、最初に人類が知った化学的現象は、おそらくは「火」であった。火は、「燃焼」という化学反応にともなう激しい現象である。原始の人類は、自然の野火、山火事などに、他の動物と同様に「おそれ」を抱いて近づくことはなかったのだろう。

しかし、私たちの祖先は「おそれ」を乗り越えた─。彼らは火に近づき、火遊びをし、さらには火を利用するようになった。それは、私たち人類が持つ「好奇心」の表れでもあり、おそらく、彼らは火への接近・接触をくり返すなかで、火を利用することの「有用性」を学んでいったのであろう。

火は、暖房、照明、狩猟、焼き畑のような直接的利用はもちろん、土器やレンガを焼いたり、調理、鉱石から金属を得る精錬、金属加工にも利用された。しかし、「火の技術」は、人々の生活を豊かに便利にしてきたが、森林破壊を起こすことで自然環境、景観を大きく変えてきた負の面もある。

人類、とくに約二十万年前にアフリカで生まれたホモ・サピエンスは、時間の経過とともに、道具、火(エネルギー)、衣類、住居、建物、道路、橋、鉄道、船、自動車、農業、工業などをつくり出し、それらの助けを借りて、全世界にはびこっている。人類の文明の土台には、「化学」という学問の進歩と、化学の成果がもたらした物質・材料がある。私たちは、天然には存在しない物質をも、化学の知識と技術でつくり出してきたのだ。

本書では、第1章~第3章では、古代ギリシアで芸術・思想・学問が見事な花を咲かせた時代に、自然科学や化学は、どのようにして生まれたのかを紹介しながら、化学の基本的な考え方や原子論、元素、周期表などがどのように生み出されてきたのかを、さまざまな天才化学者たちが織りなすエピソードとともに描いた。

また、第4章以降は、火、食物、アルコール、セラミックス、ガラス、金属、金・銀、染料、創薬、麻薬、爆薬、化学兵器、核兵器にいたるまで、化学の成果がどのように私たちの歴史に影響を与えてきたのか、その光と闇をふくめて紹介していく。

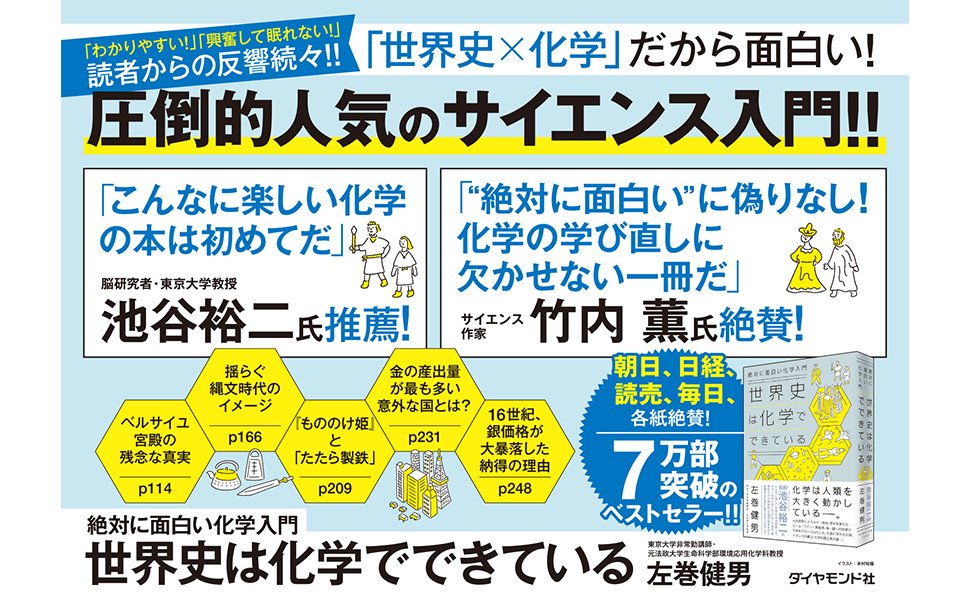

■新刊書籍のご案内

『世界史は化学でできている』

『世界史は化学でできている』左巻健男 著

定価1870円(本体1700円+税10%)

池谷裕二氏(脳研究者、東京大学教授)推薦

「こんなに楽しい化学の本は初めてだ。スケールが大きいのにとても身近。現実的だけど神秘的。文理が融合された多面的な“化学”に魅了されっぱなしだ」