世界的大ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者・古賀史健氏と、担当編集者の柿内芳文氏。この2人が再びタッグを組んだ『取材・執筆・推敲』が、4月6日に発売となる。全10章、21万文字、約500ページをかけた「書く人の教科書」であり「文章本の決定版」は、どうやって生まれたのか。2人の対談を2回にわたってお送りする。

(本記事はClubhouseでの公開対談を元に作成しました。[聞き手・構成/室谷明津子])

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

シンプルに見えるタイトルは、

6ヵ月熟考した結論

古賀史健(以下、古賀) この本を書いているとき、僕が出したタイトル案の一つが、『最後の文章論』。いま思うと、このタイトルにならなくてよかったよね。ちょっと暑苦しい(笑)。

柿内芳文(以下、柿内)「文章論はこれで最後にする」「自分のすべてを詰め込む」と、古賀さんは何度も言っていました。まぁただ、このタイトルは絶対違うなと思っていましたけど(笑)。でも僕が考えた初期のタイトルも、けっこうひどい。『100万人に伝える文章講義』とか。

古賀 はいはい。あったねえ。

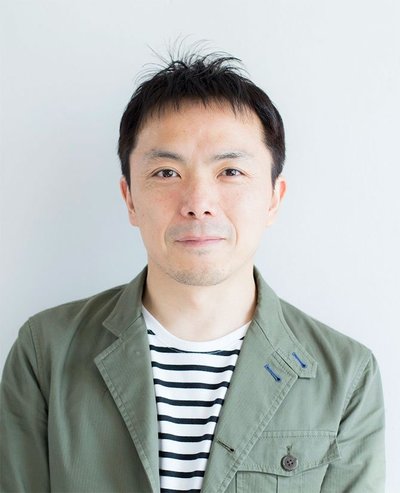

古賀史健(こが・ふみたけ)

古賀史健(こが・ふみたけ)ライター

1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著)のほか、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著)、『ミライの授業』(瀧本哲史著)、『ゼロ』(堀江貴文著)など。編著書の累計部数は1100万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。次代のライターを育成し、たしかな技術のバトンを引き継ぐことに心血を注いでいる。

柿内 古賀さんはミリオンセラーを出している。この本も100万人に、100年後も読み継がれるものになるだろう……と、いろいろ考えすぎちゃって。『Professional writingの教科書』みたいな、英語を使うバージョンもありました。

形容詞をつける、カタカナや英語と漢字を混ぜる、とにかくインパクト重視で攻めてみるなど、ひと通り考えましたね。僕はときどきタイトルづけがうまいって勘違いされますけど、迷走もするし、毎回もがき苦しんでいます。『嫌われる勇気』だって、ぎりぎりまで『無意味な人生に意味を与えよ』というタイトルで出そうとしていましたから。

古賀 ね、危なかった。本当に。

柿内 過去の自分の首根っこつかんで「おい、お前。いま自分を見失ってるぞ!」と言いたいですよ! でもそのときは、それが最高だと思ってるから怖いですよね。そういう真夜中のラブレター的な間違いを頭の中でくり返しながら、何度も自分を疑い、思考を磨き、ようやくあるべき姿にたどり着いていくんです。

この本も、りんごに対して「真っ赤なりんご」「ヘルシー&テイスティなりんご」「びっくりするほど甘いりんご」「目鱗林檎!」とか、いろいろ形容していたんですけど。最後はシンプルに「これはりんごです」と言い切った。それこそが、この本のあるべき姿だと思ったわけですけど、そこに至るまでに6ヵ月もかかりましたよ。

古賀 タイトル付けって、書く側にも責任がある。僕からしたら、編集者が迷わないような原稿を書かなきゃいけない。編集者がタイトルに迷うような原稿って、そもそも内容が中途半端だとか、ダメなことが多いんです。

柿内 ああ……。そう言ってもらえると、少し気が楽になります。それ、もっと世間に言いましょうよ(笑)。まぁでも逆に、今回のように最高の原稿がきているのにタイトルが決まらないときのしんどさと言ったら。原稿を台なしにするタイトルを付けてしまったら、どうやって責任とるんだって話ですよ。しょせん編集者なんてね、人の才能で飯食ってるんですから。

古賀 (笑)。

柿内 僕はそう自覚してますけどね。だからこそ、編集者は仕事としてタイトル付けを絶対に頑張らなきゃいけない。タイトルが決まるまでは、薄暗い中を手探りで歩いている感覚なんです。それがバシッと決まった瞬間、ホール全体に光が満ちて、あとは花道をまっすぐに行けばいいんだ……っていうね。

古賀 なんの話だよ、それは(苦笑)。でも不思議なもので、執筆段階でいいタイトルが決まると、原稿がすごくスムーズに書ける。「書くべきこと」と「書かなくていいこと」が、より見えてくる。この本もそうでした。『取材・執筆・推敲──書く人の教科書』というタイトルに決まった瞬間、イメージがわいて、「装幀はあの人しかいない」とか、パッケージまわりの話も一気に進んだよね。

柿内 まさにそうで、本の存在はタイトルによって明らかになります。僕のなかでは、本屋さんでの置き場、お客さんが手に取ったときの姿、レジに持って行く「目つき」まで決まりますね。

古賀 目つき……(笑)。思わず笑っちゃったけど、カッキーには幻視的に、そこまで見えているわけだよね。タイトルを決めることで。

柿内 はい、はっきりと見えちゃいますね。

書いたものを「ボツにする力」

柿内 ちょっと話題を変えますが、編集者って、著者が書くプロセスを横でずっと見てるわけですよね。古賀さんって、みんなできあがって発売された本の文章を読んで「すごい」「うまい」とか言うけど、僕からすれば、本当にすごいのはそのプロセスなんです。考えて、考えて、まだ考えて、ある日突然ジャンプする。原稿の完成度が一気に飛躍する。その奇跡の瞬間が見たくて、一緒に仕事していると言っても過言ではありません。

柿内芳文(かきうち・よしふみ)

柿内芳文(かきうち・よしふみ)編集者

1978年東京都町田生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、2002年に新卒で配属された光文社新書で『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』『若者はなぜ3年で辞めるのか?』等を編集したのち、星海社で「武器としての教養」をコンセプトに星海社新書レーベルを立ち上げ『武器としての決断思考』『投資家が「お金」よりも大切にしていること』等を編集。その後、『嫌われる勇気』『ゼロ』を作ってコルクに合流、作家のエージェント兼編集者として『インベスターZ』や『漫画 君たちはどう生きるか』を編集し、独立。株式会社STOKE代表。直近の編集担当は『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』(樋口耕太郎著)、『僕は君の「熱」に投資しよう』(佐俣アンリ著)、『2020年6月30日にまたここで会おう』(瀧本哲史著)等。主に次代に向けて出版活動を行なっている。

なかでもすごいと思うのは、時間をかけて書いたものを「全ボツ」できるところ。古賀さんは自分が書いた原稿に対して、「もっと深く理解できるんじゃないか」「もっといい表現があるんじゃないか」と、常に厳しい目で自分に問い続ける。簡単なようで、なかなかできることではありません。

古賀 最終的に21万字の本になったけど、実際に書いた原稿は40万字以上ありました。書きながら、ロジックが弱いとか、納得感が足りないとか、自分のなかでまだ確かな言葉になっていないとか、少しでも迷いがある内容は削っていって。

柿内 僕から見たら、どれも完成度の高い原稿でしたよ。それでも万全を期すために、何度も客観的に読み、容赦なくハサミを入れる。この本の第三部「推敲」のパートに書いてあるシビアなことを、古賀さんはまさにこの本の制作においても完ぺきに実践していました。

古賀 しっかり書けたところでも、全体を見て不要な箇所だと判断したときは、たとえそれを書くのに1ヵ月かかったとしても、躊躇なく捨てていきました。

柿内 まさに「なにを捨て、なにを残すか」については、古賀さんはコッポラの『地獄の黙示録』を例に挙げて解説していますよね。この映画のために実際に撮影されたフィルムは、なんと230時間分に及び、それを製作陣がおよそ2年かけて、2時間25分の作品に仕上げたという話です。

つまり、ものごとを生み出すとは、「捨てること」でもある。『取材・執筆・推敲』では、コッポラの例だけでなく第5章の一章を丸ごと使って、「なにを捨て、なにを残すか」について説明しています。この本の一番の見どころでもある、発見しかないパートですよ。

古賀 本としてびっくりするような「仕掛け」を施している章でもあるよね。

「なにを捨て、なにを残すか」を考え抜くために、本文に綴じ込まれた「ももたろう」のイラスト。

「なにを捨て、なにを残すか」を考え抜くために、本文に綴じ込まれた「ももたろう」のイラスト。

柿内 造本に苦労しましたが、あそこを読んで読者のみなさんがどんな反応をするか、どういう試行錯誤をするか、超楽しみですね。

取材相手に真摯に「向き合う」ということ

柿内 ところで室谷さん(※本対談の聞き手)、ちょっと訊きたいんですが、現役バリバリのライターとしていちばん刺さったところはどこですか?

――「なにを捨て、なにを残すか」のところも勉強になりましたが、私がいちばん衝撃を受けたのは、第2章に書かれている「インタビューの獲れ高を気にしてはいけない」という箇所です。ライターとしての自分を振り返り、猛省しました……。

柿内 その話、あらためて古賀さんの言葉で解説していただけますか。

古賀 インタビュー中に、相手の話を聞きながら「この話は原稿に使える」「使えない」と、いわゆる「獲れ高」を気にするライターさんって多いですよね。

この「獲れ高」って言葉がネットで使われているのを最初に見たとき、僕は正直、強い違和感を覚えました。それって相手の話を「評価」しながら聞いていることのあらわれで、結果として相手に威圧感を与えたり、誘導尋問的なインタビューになったりしがちです。何より相手に失礼ですし、敬意がない。

僕は、「ライターとしての自分」と、「インタビュアーとしての自分」は、明確に切り離すべきだと思っています。インタビュー中は、原稿のことなど考えずに、ひたすら真摯に相手の話に耳を傾ける。「面白いですね」「なるほど」と前のめりになって聴くことだけに集中し、インタビュアーとしての自分に徹する。その後の原稿は、「ライターの自分」がなんとかしてくれるだろうと、ひとまず忘れるくらいがちょうどいい。

――実は最近、まさにこの「獲れ高問題」で悩んでいました。取材中、相手と向き合うより、「こういう話を引き出そう」ってことに意識が向くことがあって。なんだか記事のために相手を利用しているみたいだと、自己嫌悪にかられていたんです。だからこの本で、この1行に出会って救われました。これから、実践していきたいと思います。

古賀 うんうん。ぜひやってみてください。そうやって人間対人間として接していると、相手だって気持ちよく話してくださるし、そこからぽろっと本音が出ることもあります。獲れ高ばかりを気にしていると、取材が面接のようになってしまって、相手との信頼関係が生まれにくいですから。その結果、できあがる原稿も通り一遍のものになってしまう。

柿内 いやあ、これ、めちゃくちゃいいやりとりですね。まさにこんなふうに、この本で書かれている原理原則が、読んだ人の取材のやり方や原稿の書き方、ひいては仕事観までも変える。

考え抜かれた原理原則って、応用の幅がとてつもなく広いんですよ。たとえば今回、僕はこの本を「編集者の教科書」として読み、コンテンツづくりについて改めてたくさんのことを学びました。

同じように、サービスやものをつくる人、企画や表現にかかわる人が読んでも、めちゃくちゃ学ぶところがあるでしょう。あの成毛眞さんも、「すべての企画する人、事業をつくる人、コミュニケーションする人が読むべき一冊。プロとしてものごとを完成させるための最良の教科書だ」とまで言って、大推薦してくれているんですよ。

古賀 そう言っていただけると、すごく嬉しいよね。執筆中、原稿を読み返しながら、何度か「バケモノみたいな本をつくっちゃったな」と感じたことがあります。それくらい内容が濃いし、読み物としても抜群に面白い。こんな本、今までになかったと自負しています。

柿内 僕たち、今日はいろいろ大きいことを言っていますが、その大言壮語が本当かどうかは、実際に本を手にとって確認していただければ。そしてもし自分のためになりそうだと思ったら、買ってこの教科書と格闘してみてください! 古賀さんの思考、プロ意識、これまでの人生がすべて詰まった1冊が3000円なんて、どう考えても安すぎますよ(笑)。

古賀 この本には、ほんとうに、僕がこれまで培ってきたすべてを詰め込みました。期待値をどれだけ上げてもらっても構いません。その期待値を必ず超える僕の自信作を、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。

(了)