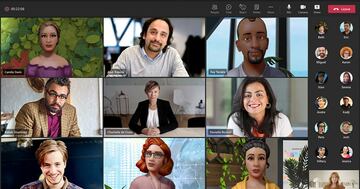

この秋発表の新型MacBook Proに搭載されているアップルの独自チップ「M1 Pro」「M1 MAX」 Photo:Apple

この秋発表の新型MacBook Proに搭載されているアップルの独自チップ「M1 Pro」「M1 MAX」 Photo:Apple

インテル製CPUの採用をやめ、2020年秋に発売したMacやiPadには独自チップ「M1」を、そして2021年秋に発売した新型MacBook Proには、新発表の「M1 Pro」「M1 Max」を搭載して好調なアップル。今、なぜ独自チップに力を入れるのか? その理由と展望を考察する。(テクニカルライター 大谷和利)

自社製品に独自チップを搭載するアップル

アップルは、2010年にデビューしたiPhone 4と初代iPadからAシリーズというシステムオンチップ(SoC)の搭載を始め、その後も、Apple Watch用のシステム・イン・パッケージ(SiP)Sシリーズなど、独自チップの開発を推進している。特に2020年に登場したSoC、Mシリーズは、Macintoshラインにおける大幅な性能向上と省エネルギー性の両立を成し遂げた(Mac ProとiMacの上位モデルの対応はまだだが、時間の問題といえる)。

こうした動きはアップルだけではない。グーグルも、自社ブランドの最新スマートフォン「Pixel 6」では自社SoCのTensor(テンサー)を採用し、それを前面に押し出したマーケティングを展開している。また、ARMベースの自社ブランドチップであるSQシリーズをクアルコムと共同開発してSurface Pro Xに搭載したマイクロソフトも、他のSurface製品やサーバー用にその路線を拡充する見込みだ。

今、なぜ独自チップなのか? そして、その先には何があるのだろうか?