ソクラテスの「不知の自覚」とは何か?

彼が産婆術を駆使して教えようとした命題は、「不知の自覚」でした。

古代のギリシャでは神だけが知者であると考えられていました。

人間は知者でないがゆえに知を愛求したのです。

すなわちフィロソフィーとは、もともと人間の知性が神と比較すれば無に等しいことを自覚することからスタートするのです。

ところで、不知の自覚とは、どういうことでしょうか。

わかりやすく述べると、それはちょうど、暗闇の中で何人かの人が集まって象を撫(な)でている状態と似ています。

鼻を撫でた人は、細長い生き物だと思い、足を撫でた人は太い柱みたいだと思い、耳を撫でた人は大きな団扇(うちわ)みたいだと思う。

誰もが本当の象の姿を知らないまま、自分は象の姿形を知っていると思っている。

ソクラテスのいう「不知の自覚」とは、まさにこのような状態を指していたのではないでしょうか。

世界は広くて複雑である、それなのに人間はついつい「何でも知っている」と過信しがちです。

そのことがいかに愚かなことであるかは、繰り返される争乱や支配者の誤ちを見れば、明らかです。

不知を自覚できず、驕(おご)りたかぶる政治家や賢人がたくさんいます。

その一方でペロポネソス戦争とその後の混乱が続く時代に、いつ戦いに駆り出されるかわからない若者が、不安な日々を生きている現実があります。

ソクラテスは、若者に世の中の真実について考えたり、自分の人生について見つめ直す機会を与えるべきだと考えました。

ソクラテスは自分の人生を、そのような人々との対話に投じるようになっていきます。

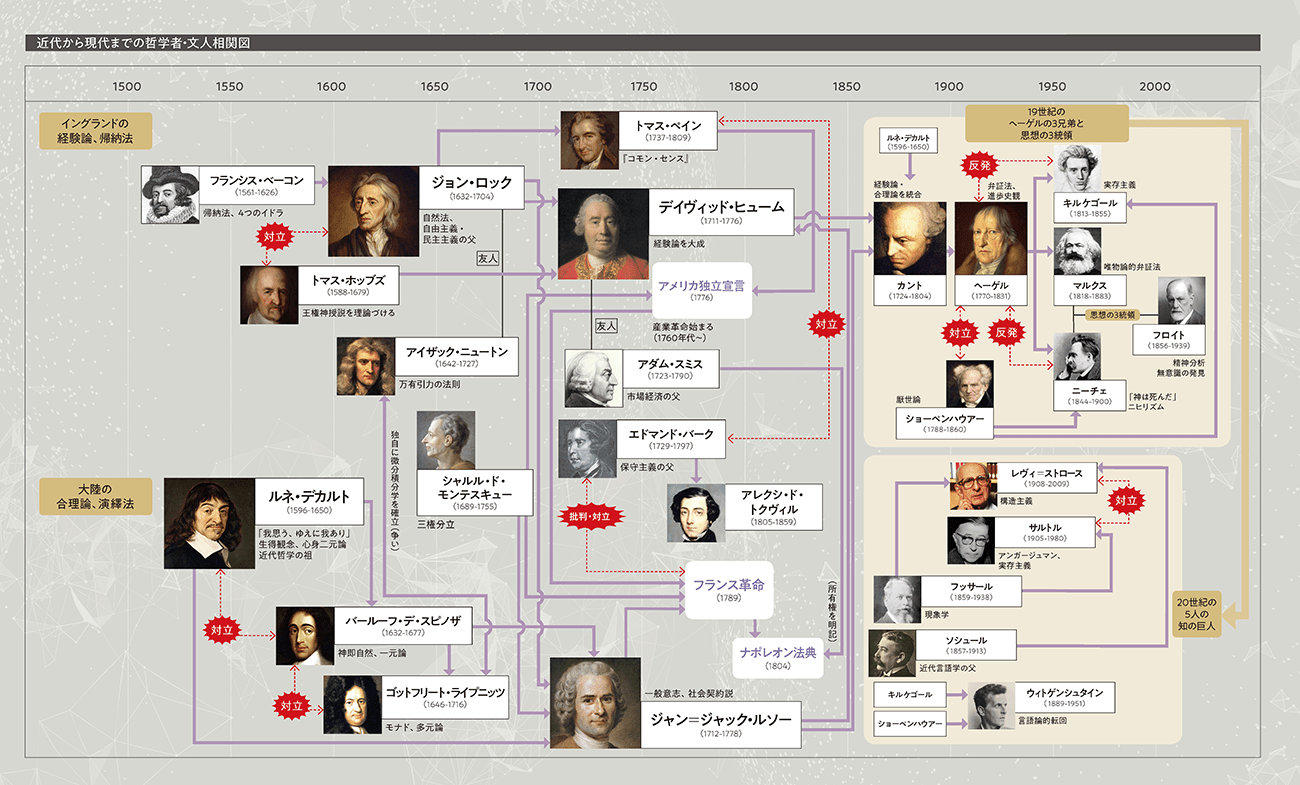

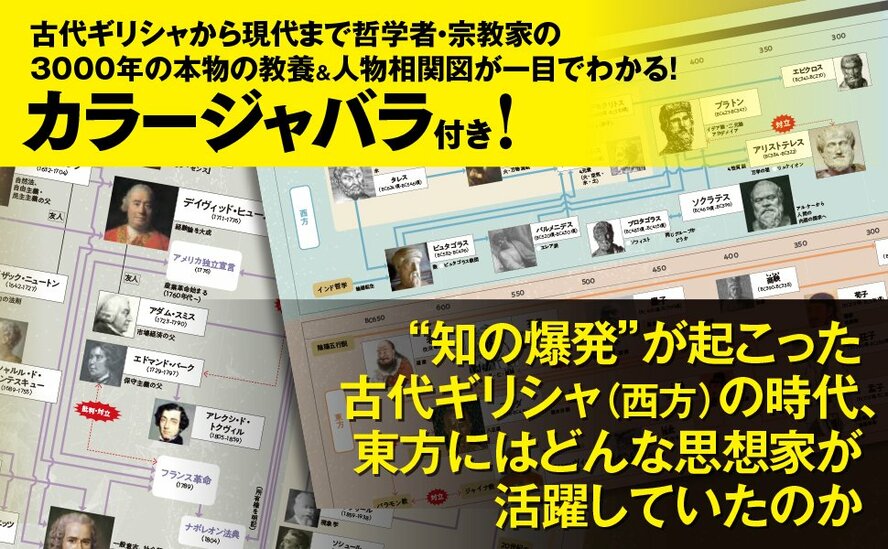

この本では、哲学者、宗教家が熱く生きた3000年を出没年つき系図で紹介しました。

僕は系図が大好きなので、「対立」「友人」などの人間関係マップも盛り込んでみたのでぜひご覧いただけたらと思います。

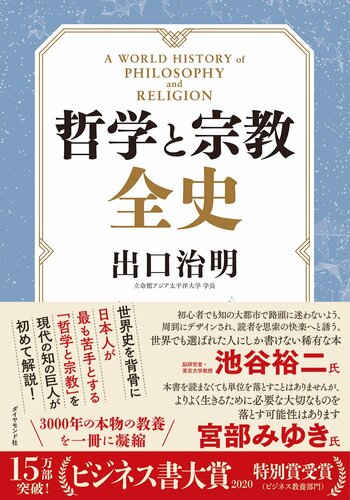

(本原稿は、13万部突破のロングセラー、出口治明著『哲学と宗教全史』からの抜粋です)