少子化が進む中、受験者数も史上3番目に

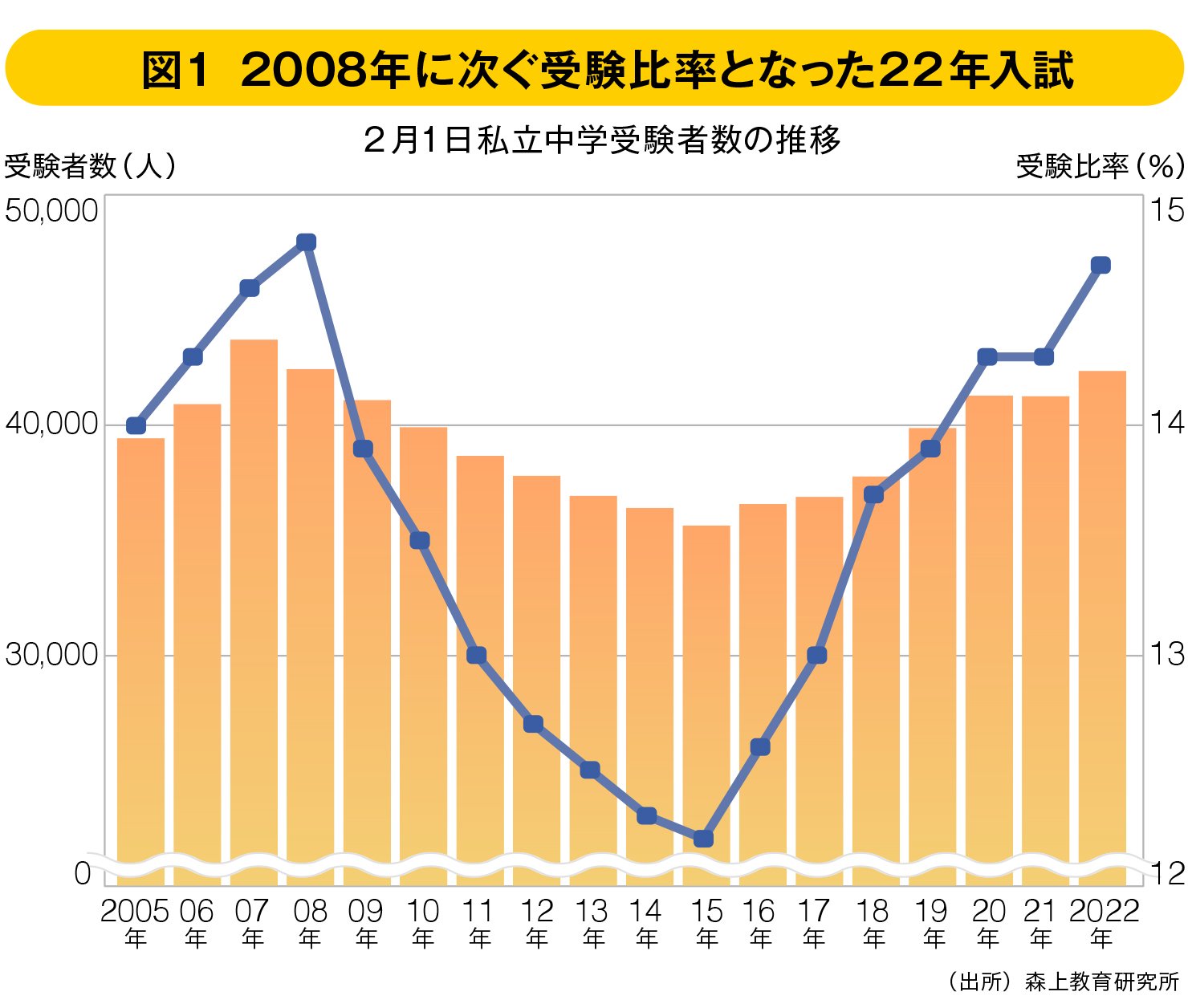

東京と神奈川の入試解禁日である2月1日午前に合計何人が私立中学を受験したのか。これが首都圏中学受験市場の勢いを測るバロメーターとなる。図1は、05年から22年の2月1日私立中学受験者数(棒グラフ)と小6人口に対する受験者数の割合を示す受験比率(折れ線グラフ)を示したものである。

まず、受験者数のピークは、07年の4万3716人だった。次いで08年の4万2441人となり、22年は4万2357人で3番目となる。08年秋のリーマン・ショック以降の経済悪化で、年々低下していった中学受験熱は、15年の3万5655人で底打ちし、16年以降は回復傾向が続いていた。

この数値だけを見ると、22年は“史上最多”には及ばないように見えるが、実際には先述したように年々小6人口は減少する一方だったことを忘れてはいけない。そこで、“中学受験熱”をより的確に示す、その年の小6人口に占める受験生の割合である「受験比率」の傾向も見ておきたい。

最高値は08年の14.8%で、それに次ぐのが22年の14.7%である。小数点2ケタで比べると、14.76%と14.73%であり、その差はわずか0.03%である。実質的に最高値に並んだと考えていい。22年入試は、リーマン・ショック以降の低迷から完全に脱却した年となった。

07~08年頃は女子校の受験者数が多かったが、それ以降は顕著に減少していく。生き残りをかけた女子校は共学化し、教育内容も含め大きくリニューアルしていくことが常態化していった。結果として、共学校のボリュームが22年には非常に大きくなっている。

21年入試では、四谷大塚結果偏差値で40台の中位校が受験者数を大きく伸ばした。その結果、そうした学校の偏差値が上がり、40台後半から50台になる動きも見られた。22年は、まさにこうした中堅校が人気の中心となっている。

その影響は、特に共学校で顕著に表われた。2月1日午前の偏差値50台前半の中堅校は、20年3301人、21年3611人、22年4144人と恐ろしい勢いで受験生が増えており、その実倍率が3.01倍となった。3倍ということは、1人の合格者の陰には2人の不合格者がいることを意味する。緒戦からシビアな戦いを余儀なくされたわけである。

この偏差値層で受験者数が増加したのは女子校も同様で、20年1600人、21年1321人、22年1758人で、実倍率は2.23倍だった。男子校の受験生は偏差値50台後半の中堅校に多く集まっている。20年2580人、21年3044人、22年は3020人で2.58倍となっており、前年並みである。実は、22年の男子校は、難関校でも受験生を大きく増やしていた。20年2159人、21年2518人だったものが、22年には3139人と前年比+25%と大きく伸ばしている。実倍率も2.81倍と厳しいものがあった。