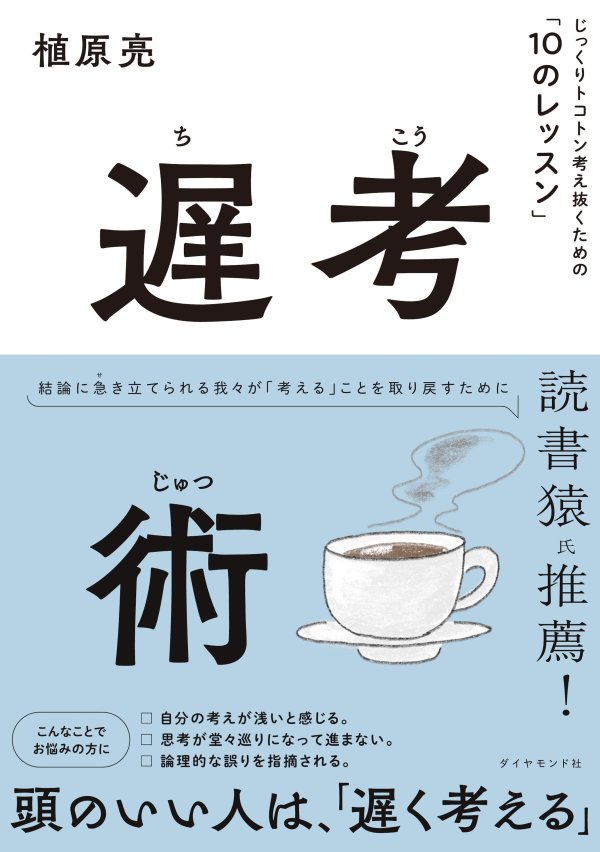

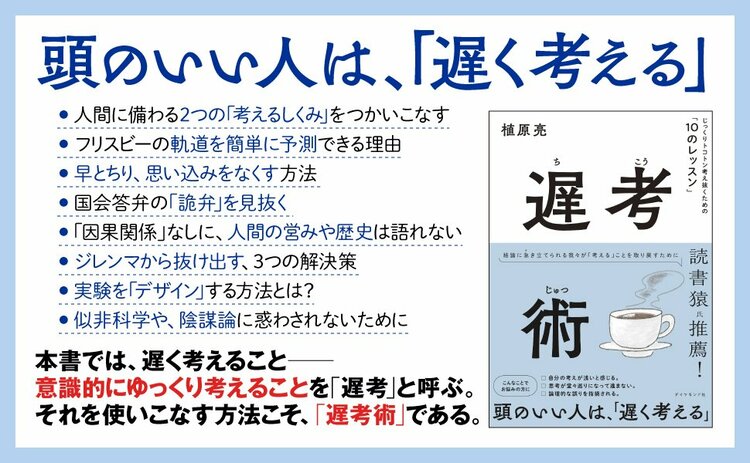

頭のいい人は、「遅く考える」。遅く考える人は、自身の思考そのものに注意を払い、丁寧に思考を進めている。間違える可能性を減らし、より良いアイデアを生む想像力や、創造性を発揮できるのだ。この、意識的にゆっくり考えることを「遅考」(ちこう)と呼び、それを使いこなす方法を紹介する『遅考術――じっくりトコトン考え抜くための「10のレッスン」』が発刊された。

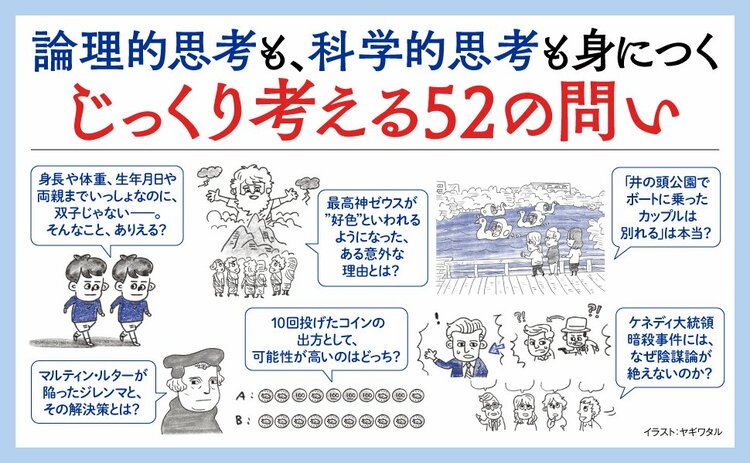

この本では、52の問題と対話形式で思考力を鍛えなおし、じっくり深く考えるための「考える型」が身につけられる。「深くじっくり考えられない」「いつまでも、同じことばかり考え続けてしまう」という悩みを解決するために生まれた本書。この連載では、その内容の一部や、著者の植原亮氏の書き下ろし記事を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

疑似科学や陰謀論などの信奉者には共通点がある

非科学・疑似科学と陰謀論的な思考は、きちんとした知の形態ではないにもかかわらず、社会的な影響力が大きいという点が共通している。特に、医療や健康に関するものは、身近なだけでなく、ときに重大な影響を個人や社会にもたらす。

これらの支持者には共通の特徴が見られ、ひとまとまりのパッケージになって出回っているケースもある。さらに、歴史修正主義の要素が入り込んだりすることさえある。

歴史修正主義とは、歴史的な出来事についての標準的な見解に反対して、その書き換え、「修正」を求める主張のことを言う。

「いま流布している標準的な見解とは異なる真実の歴史は、何者かの陰謀によって隠されている」とまで主張しはじめると、陰謀論と結びつくわけだ。

こうしたある種の奇妙な思考を抱く人たちの典型的な傾向は、おおまかにではあるけれど、次のようなリストにまとめることができる。(※1)

14の典型的な特徴

・何を信じるべきなのかは、あらかじめ決まっている

・あらかじめ決まっている信念を裏づけるために、証拠を探す

・並外れたことを信じているが、その割に頼りない証拠で満足する

・個別のエピソードや伝聞による証拠へ過剰に依拠する

・仮説や理論と合致しない証拠(実験、観察や調査の結果)を無視する

・ある現象について他の仮説が立てられても無視する

・懐疑的な思考をほとんど行わない

・既存の(主として科学的な)知識に立脚していない

・印象的に聞こえる専門用語を使って、仮説や理論が科学的に立派に見えるように装う

・証明の責任をその仮説や理論の支持者にではなく、懐疑派の方に負わせる傾向がある

・仮説や理論を検証するのに、厳格にコントロールされた実験(対照実験)を行わない

・真偽を決定する特別な能力を有するとされる権威者に依拠する

・他の専門家によるチェックを回避する

・仮説や理論を反証から守る手段として、その場しのぎの修正を施す傾向がある

「おかしい」「あやしい」と感じたら

どれに対しても言えるのは、いろんなバイアスに引っかかる可能性があるのに、それを避けようともしてないということだ。とりわけ確証バイアスにはどっぷりハマってしまっている。

リストの前半は、特にバイアスの話が関わっている。後半は、対照実験をきちんと実施しなかったり、反証できるような形で仮説や理論を立てようとしなかったりといった、科学的とは言いにくい点が問題だ。

このリストは、疑似科学や陰謀論的な思考をあくまでも大づかみに特徴づけるためのもので、網羅的なものでもなければ、必要十分条件を示した定義でもない。

それでも、その手の奇妙な思考の「兆候」を見きわめるための道具としては、十分に役立ってくれるはずだ。

疑似科学や科学否定、陰謀論などを信じる人には、共通する典型的な思考様式がある。

違和感のある言説に遭遇したら、このリストを参考にそうした傾向がないか検証してみてほしい。

(本稿は、植原亮著『遅考術――じっくりトコトン考え抜くための10のレッスン』を再構成したものです)

―――

『遅考術』には、情報を正しく認識し、答えを出すために必要な「ゆっくり考える」技術がつまっています。ぜひチェックしてみてください。

1978年埼玉県に生まれる。2008年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術、2011年)。現在、関西大学総合情報学部教授。専門は科学哲学だが、理論的な考察だけでなく、それを応用した教育実践や著述活動にも積極的に取り組んでいる。

主な著書に『思考力改善ドリル』(勁草書房、2020年)、『自然主義入門』(勁草書房、2017年)、『実在論と知識の自然化』(勁草書房、2013年)、『生命倫理と医療倫理 第3版』(共著、金芳堂、2014年)、『道徳の神経哲学』(共著、新曜社、2012年)、『脳神経科学リテラシー』(共著、勁草書房、2010年)、『脳神経倫理学の展望』(共著、勁草書房、2008年)など。訳書にT・クレイン『心の哲学』(勁草書房、2010年)、P・S・チャーチランド『脳がつくる倫理』(共訳、化学同人、2013年)などがある。