「あれ? いま何しようとしてたんだっけ?」「ほら、あの人、名前なんていうんだっけ?」「昨日の晩ごはん、何食べんたんだっけ?」……若い頃は気にならなかったのに、いつの頃からか、もの忘れが激しくなってきた。「ちょっと忘れた」というレベルではなく、40代以降ともなれば「しょっちゅう忘れてしまう」「名前が出てこない」のが、もう当たり前。それもこれも「年をとったせいだ」と思うかもしれない。けれど、ちょっと待った! それは、まったくの勘違いかもしれない……。

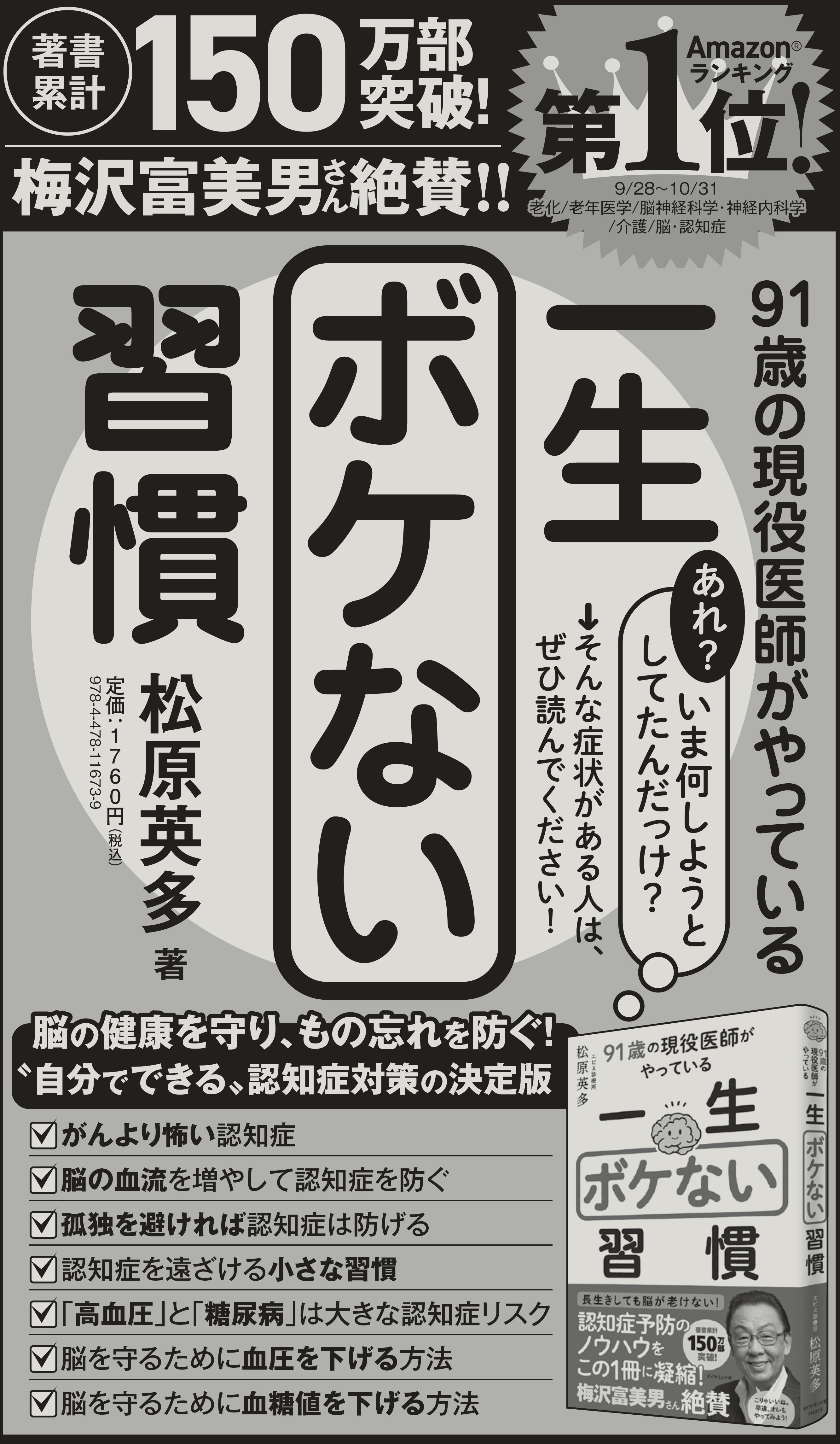

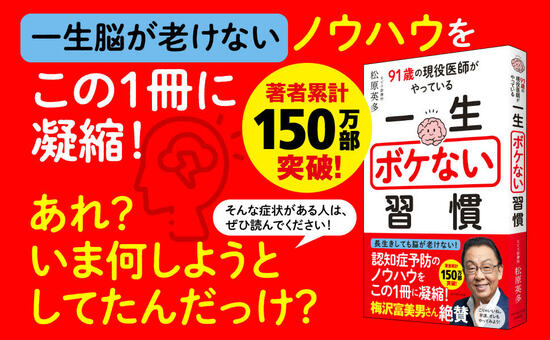

そこで参考にしたいのが、認知症患者と向き合ってきた医師・松原英多氏の著書『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』(ダイヤモンド社)だ。

本書は、若い人はもちろん高齢者でも、「これならできそう」「続けられそう」と思えて、何歳からでも脳が若返る秘訣を明かした1冊。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、脳の衰えを感じている人が陥りがちな勘違いと長生きしても脳が老けない方法を解き明かす。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「家庭内孤独」を回避する

【前回】からの続き そうしたリスクをいかにして避けるかが、本書第2章のテーマです(以降、わかりやすくするため、孤独と孤立を分けず、孤独という言葉を使います)。孤独に陥るプロセスには、いろいろなパターンが考えられます。そもそも「孤独」という言葉は、中国の戦国時代を生きた儒者・孟子の思想を伝えている書物『孟子』(梁恵王篇下)に出てくる「鰥寡孤独(かんかこどく)」に由来するとされています。

これは、古代の律令制で国の救済の対象となった家族構成のことです。平安初期の律令の解説書『令義解』では、鰥=61歳以上のやもめ、寡=50歳以上の未亡人、孤=父親のいない16歳以下の子ども、独=子どもがいない61歳以上の者を指すとされています。現代でも、長年連れ添った配偶者との死別から孤独に陥ることがあります。

配偶者と死別して1人暮らしになると、親しく会話する存在がいなくなり、孤独の色合いが強くなりがちです。子どもたちが独立して夫婦だけになると、「家庭内孤独」が起こることがあります。1つ屋根の下で暮らしているものの、会話が少なくなり、互いに孤独を抱えるようになるのです。

“言葉いらずの親密な関係”の落とし穴

高齢夫婦の2人暮らしだと、より会話は少なくなる傾向があります。「阿吽(あうん)の呼吸」でなんでもわかってしまいますから、会話をしなくても生活が成り立ってしまうのです。

夫が「お~い」と呼びかければ、妻が黙って熱いお茶を出し、妻が「あれ、お願い」と声をかければ、夫がポストに新聞をとりに行く。「お~い」や「あれ」で話が終わってしまうのは、互いの脳の衰え、認知機能の低下を招く恐れがあります。

子どもたちと同居していても、若い世代とは会話が成立しないことも少なくありません。ジェネレーション・ギャップ(世代間格差)があり、子どもたちがあたり前のように使っている言葉が、親世代にはチンプンカンプンなことも多いからです。若い世代がよく口にする「ダウンロード」「サブスク」「アプリ」といった単語だって、私のようにガラケー(旧世代携帯電話)しか持っていない高齢者には、通じないことも多いでしょう。

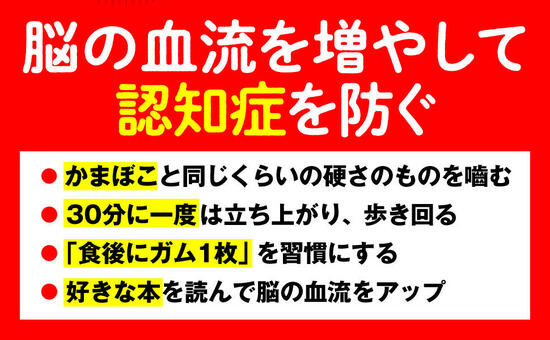

認知症にならないように脳を刺激する工夫

生涯を通じて単身者でいることも、孤独に陥る要因になり得ます。かつて昭和の時代には、適齢期になれば結婚するのがあたり前のように思われていました。その後、平成・令和と時代が変わるとそうした認識は崩れ、現在ではアラフィフ(50歳前後)で一度も結婚したことがない人は、男性で4人に1人、女性で6人に1人に達するとされています。

2000年代には「おひとりさま」という言葉も広まりました。この言葉には、1人で自由気ままに暮らすことを楽しむポジティブな意味合いが込められています。そうはいっても、1人暮らしで孤独に陥る人もいるでしょう。

家族といても、「おひとりさま」でも、自分らしく楽しく充実した老後を送るためには、認知症にならないことが大前提です。そのためには、孤独に陥らず、周囲との関わりやコミュニケーションで、脳を刺激する工夫が求められるのです。

※本稿は、『91歳の現役医師がやっている 一生ボケない習慣』より一部を抜粋・編集したものです。