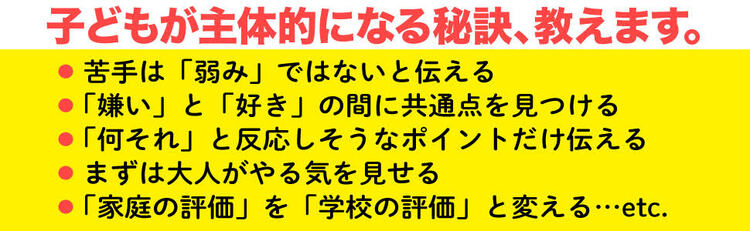

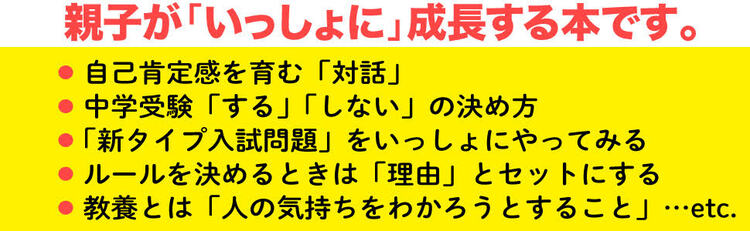

若い新聞記者と接する田中孝幸さんと、小中高生と日々接している矢萩邦彦さんには、「若い人が自分の仮説を言うことを怖がっている」という同じ問題意識があると言います。小中高生に絶大な知名度を誇るひろゆきさんの「あの名言」から、親と子、人と人、国と国を分断する根本的な問題点の解決法に向かっていきます。

『子どもが「学びたくなる」育て方』著者による「分断を埋める対話」対談、第2回。(取材・執筆/岡田寛子、構成/編集部:今野良介)

仮説は「感想」から始まる

――前回のお話で、親と子をはじめ、世代間の対話の重要性をうかがいましたが、一方で、対話そのものを苦手だと感じている人もいます。特に、子どものころからスマホでテキストメッセージを送ることが当たり前で、「♡」ボタンで気持ちを伝える世代にとっては、人と面と向かって対話するというのはややハードルが高いものになりつつあるのではないかと思うのですが。

矢萩邦彦(以下、矢萩):そうですね。今年4月から大学院でリベラルアーツの講義を担当することになり、小学生から社会人まで幅広い世代に向けて対話型授業を実践しているのですが、年齢によっても経験によっても「発言してもらいやすさ」に違いがあります。

積極的に意見をシェアしてくれる人は、海外経験があったり、インターナショナルスクール出身であることが多い。日本の一般的な教育を受けてきた人は、総じて自分の考えを話すことに苦手意識を感じているように思います。

一番気がかりなのは「自分の意見なんて意見のうちに入らない」という意識がすごく強いことです。

たとえば、先週は言語学の講義をしたのですが「地球上で人類が最初に書いた文字はどんなものだったか」という質問をしました。すると、全然反応がないのです。僕はただ「仮説」を聞いてみたかったんです。「僕も答えは知りません」と前置きをしても、なかなか意見が出てこない。この感じ、高校生以上で顕著になります。

「どこかに正解があって、その正解から外れてしまうのはいたたまれない」という意識があるのだと感じます。

田中孝幸(以下、田中):新聞記者でも、自分で仮説を立てることができない人は結構います。本来、記者の仮説がないものを記事とは言えないと私は思うのですが。

今日も、ポーランドにミサイルが落ちて二人亡くなりました。その背景に何があるのかを自分で考え、仮説を立てられないと「バイデン大統領は『ロシアのミサイルではない』と発言しました」という一行記事で終わってしまう。そんな事実だけの記事なら、早かれ遅かれAIにとって代わられます。自分なりの仮説があるかないかが、人間の書いた記事の価値になっていく。

このバイデン大統領の発言ならば、「ウクライナをあれだけ支援してきたアメリカの大統領の発言だという点で確度がある。衛星画像など、動かしがたい証拠がおそらく手元にある。だから嘘をついたらあとで取り返しがつかない。だったら事実を公表してできるかぎり早く過去の出来事にしたいという心情がある」という仮説を立てることもできるわけです。

矢萩:ひろゆきさんの「それはあなたの感想ですよね」という言葉は小学生にも流行っているようで、子どもたちがよく口にしています。キラーワードみたいに使われていますが、「ただの感想だから言っちゃいけない」という空気ができてしまうとすれば、大きな問題です。

だって、仮説って感想から始まるものじゃないですか。

「ここがおかしいなと思った。だからこうなんじゃないか」と推測していく過程で仮説ができる。最初の「感想」ってそれだけ大切なんです。でも、感想のレベルだと学校のテストでは「◯」がつかない。そういう教育を受けてきたせいで「自分が仮説を持つことには意味がある」という前提が崩れているように思います。

本来、誰でも仮説を持っているはずだし、それを堂々と発表していいはずなのに。

矢萩邦彦(やはぎ・くにひこ)

矢萩邦彦(やはぎ・くにひこ)「知窓学舎」塾長、実践教育ジャーナリスト、多摩大学大学院客員教授、株式会社スタディオアフタモード代表取締役CEO

一児の父。親の強い希望で中学受験をしたものの学校の価値観と合わず不登校になり、学歴主義の教育に強い疑問を抱えて育つ。1995年、阪神・淡路大震災の翌日に死者数で賭け事をしている同級生を見てショックを受け、教育者の道を歩み始める。大手予備校で中学受験の講師として10年以上勤め、2014年「すべての学習に教養と哲学を」をコンセプトに「探究×受験」を実践する統合型学習塾「知窓学舎」を創設。教師と生徒が対話する授業、詰め込まない・追い込まない学びにこだわり、「探究型学習」の先駆者として2万人を超える生徒を直接指導してきた。2022年10月、初の単著『子どもが「学びたくなる」育て方』を上梓。

田中:私はいま海外で活動していますが、海外のエリートがやっていることはそれぞれの仮説の提示です。国際的な会議でもオフの飲み会でも、それしかやってないと言ってもいい。そして、頭の良い人ほど自分の仮説を変更することを躊躇しないんです。「そっちの方が良さそうだ」と思ったらすぐに修正してきます。

日本では「エビデンスを出せ」とか「ファクトはどうだ」とか、そうした言葉が頭の良さの象徴のように口にする人もいますけど、エビデンスも「ひとつの仮説」ですからね。

「ひとつの正解があるべきだ」という考えから仮説は生まれません。仮説の提示は、思考停止して正解を丸暗記する営みとは最も離れたところにあるからです。

そういう教育しか受けてこなかった人にとっては、仮説を立てるということは何よりも難しいことに思えてしまうんでしょうね。

田中孝幸(たなか・たかゆき)

田中孝幸(たなか・たかゆき)国際政治記者

大学時代にボスニア内戦を現地で研究。新聞記者として政治部、経済部、国際部、モスクワ特派員など20年以上のキャリアを積み、世界40ヵ国以上で政治経済から文化に至るまで幅広く取材した。大のネコ好きで、コロナ禍の最中で生まれた長女との公園通いが日課。著書に『13歳からの地政学』(東洋経済新報社)。

日本人が秘めている対話力

田中:海外の要人と話すと感心してしまうのは、ユーモアのセンスがずば抜けていることです。その場に集った人の、異なる立場や価値観を即座に理解し、即興的に笑いを生み出す。要するに、いちばん頭のいい人がいちばん笑いをとるんです。

そうした能力は、日本の高官と言われる方々にはなかなかないものかもしれません。大事な場であればあるほど、相手の懐(ふところ)スレスレのところまで攻めるユーモアの応酬が行われるのですが、そういう場に日本人が呼ばれないんです。

矢萩:なるほど。とはいえ、江戸時代までの文化を見ると、日本にもそういう素地は確かにあったと思うんです。落語も禅問答も、その場で考え、自分の言葉をついでいく。そして、わざと論理を外して笑いをとるものですよね。

田中:おっしゃるとおりです。学者さんなどで、日本人はもともと即興的な議論や対話が苦手な民族だというようなことをおっしゃる方もいるけれど、私もそうではないと思うんです。「IPPONグランプリ」でも「M-1グランプリ」でも、日本にはものすごく高度なお笑いの文化があります。海外にもコメディ番組はあるけれど、あそこまでの高度なセンスはなかなかない。その文化を生み出せる日本人に、即興力や仮説力がないとは思えません。

矢萩:高校生もひろゆきさんのことが大好きなので、「ひろゆきを論破せよ」という課題を出したことがあります。

さっきの「それはあなたの感想ですよね」というキラーワードにしたって、お笑いの中のボケとツッコミだという捉え方ができれば、言葉をつなげられるはずです。

「ただの感想を言って炎上しても困るし……」とシリアスに受け止めすぎるのではなく、ボケもツッコミも仮説だと思って、お互いの仮説を見せ合う遊びの感覚が大事だと思うんです。

田中:そうですね。「それはあなたの感想ですよね」と言われたら、お笑いの掛け合いだと思って「それもあなたの感想ですよね」とつっこんじゃえばいいんじゃないかと思う。黙っちゃったり本気で怒っちゃったりじゃなくて。

キレたら相手の思うツボ。

キレたら相手の思うツボ。Photo: Adobe Stock

真面目な議論でもそういうやりとりができるといいと思うんです。そもそも、対話は「どっちが勝つ」「どっちが正しい」ということはないんですから。

理由を考えると、人に優しくなれる

田中:世の中は、簡単に白黒つけられるものではない。そして、これからの社会ではより複雑なものにこそ価値が生まれると私は思っています。

だから、複雑でわからないものに対して「どうしてなのか」「背景には何があるのか」と理由を探究する癖をつけることが、生きていくうえでとても役に立つと思うんです。

矢萩:まさに。理由や背景を探究する姿勢さえあれば、自然に対話が生まれます。たまたま目に入ったコーヒーカップを見ながら「これって、なんでこんな形してるんだろうね?」って話したり。

「若い人とは話が合わない」とか「何を話したらいいのかわからない」と言って対話を諦めてしまう人もいますが、みんな「コンテンツ」に頼りすぎているように感じます。たしかに、今人気のアイドルの話をしようとしたらそのアイドルを知らない人とは話ができないけれど、「アイドルにハマった思い出」の話だったら世代を超えられるわけで。

そんなふうに、抽象度を調節できれば対話は成立するはずなんです。

田中:理由を考えると人に優しくなれるんですよね。

「嫌な上司がいてものすごく腹が立った」という話でも、「あの人はなんであんな嫌なことを言うのだろう」と理由を探してみたら「家庭がうまくいっていないのかな」と上司の事情に思いを馳せられるかもしれない。「あの人も大変なんだな」って、次の日は少し優しくなれるかもしれない。

理由を深く考えることなく、何かを絶対的な悪としたり、何かを強烈に崇めたり、行き過ぎたポピュリズムや民族主義の中で国が倒れていくのを私は何度も見てきました。

同じことが日本で起こったら許しがたい。そういう危機感があって、『13歳からの地政学』を若い人に向けて書いたという理由もあります。(第2回終わり)