新入社員と共通の話題が見つからないとか、保育園の子どもに話しかけられるのが苦手とか、自分自身の子どもとすらうまく話せないとか、「自分より若い人」と話すのが苦手な人っていませんか? 気の合う同世代とばかり話していたら世界は広がらないし、時代の流れにどんどん取り残されて、いつしか「老害」と言われていた……みたいになりかねない時代です。でも、若い人との会話って、何を意識すべきなんでしょう? 世代を越えた理想的な対話ってどんなものなんでしょう?

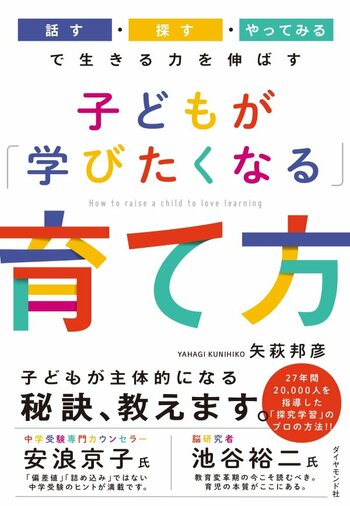

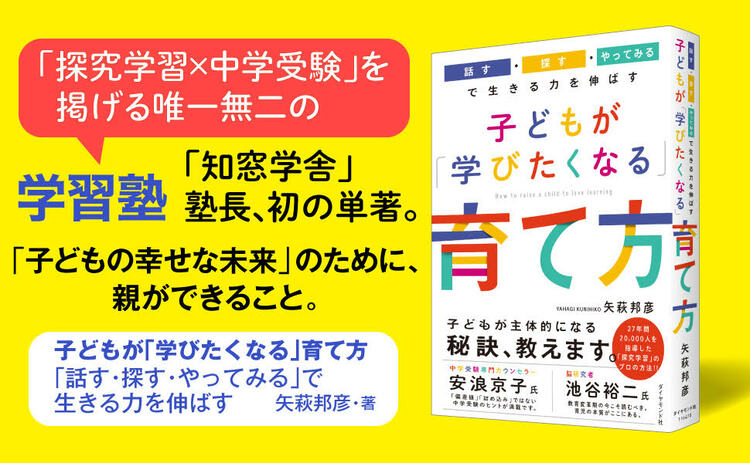

ベストセラー『13歳からの地政学』(東洋経済新報社刊)と、『子どもが「学びたくなる」育て方』(ダイヤモンド社刊)は、全く違うジャンルの本ですが、「世代間の対話」が軸になっているという共通点があります。著者の田中孝幸さんと矢萩邦彦さんの対談から、親をはじめ、「若い人」に接するすべての人が知っておきたい「大人の役割」が見えてきました。(取材・執筆/岡田寛子、構成/編集部:今野良介)

フラットな対話ができる大人を描きたかった

――『13歳からの地政学』には「カイゾク」という謎の老人が登場します。作中では年齢も職業も最後まで明かされませんが、物語を進行する重要な役どころだと感じました。このカイゾクという人物に、田中さんはどんな思いを託されたのですか?

田中孝幸(以下、田中):ありがとうございます。カイゾクの年齢や素性はあえて書きませんでした。このおじいさんはかなりの高齢で、彼の話を聞く少年少女は16歳と13歳。世代で言うと、おそらく半世紀以上は離れている。「これ以上の世代間ギャップはないだろう」という設定で物語を描きたいというねらいがありました。

というのも、日本が抱えている課題のひとつに「世代間の対話の不足」があると感じていたからです。10代は10代としか話さないし、付き合わない。近そうに思える30代と40代ですらギャップを感じている。10代と40代なんて、使っている技術も言葉も違う。ほとんど違う世界に生きているようなものです。

それぞれの世代が自分と同じ世代の人としか付き合わない、話をしないせいで、世界が分断されているように感じるんです。このままだと日本はまずいなと。

そういう状況を変えるためには、年配者のほうに意識の変化が必要だと思うんです。「俺は年上だから偉い」とか「ありがたい話をしてやるから聞け」という上から目線で若者に話をするのではなく、対話を通して知り合いたいという意識を年配者が持ったほうがいい。カイゾクさんは13歳の少女にも「さん」づけで語りかけ、徹頭徹尾、相手を敬う姿勢を持ちつづけます。そういうフラットな対話ができる大人の姿を描きたかったんです。

矢萩邦彦(以下、矢萩):世代間の対話が重要だというのは、同感です。

カイゾクさんが、二人の若者と対話する動機を「自分の知識がどれだけ整理されているのか、君たちのような若者と話すことで確かめてみたくなった」と語っていますが、年配者にとって若者と話す意義というのはまさにそこなんです。

「何がスタンダード」で「何がイケているか」は世代ごとに違って当然ですが、「何が普遍的か」は世代を超えた対話の中でしか育まれない。若い世代と話すことで、上の世代は自分が持っているものの普遍的な価値を再発見できるんです。

田中:まさに。だから、「ちょっと私に付き合ってもらえないか」という姿勢がいいんじゃないかと思うんです。

これは学校の先生にも言えるんですけれど、大人だからって全部知っているわけじゃないですよね。にもかかわらず、子どもと話すとき、大人のほうには「目線を下げて教える」とか「降りて話す」という感覚がどうしてもある。それは子どもに伝わってしまうんですよね。

私は、中学校や高校で講演に呼ばれたときは「みなさんとお話しするのはおもしろそうだと思ったから来ました」と言っています。

矢萩:「子どもに何かを教えよう」「子どもにこれを学ばせよう」という姿勢のままフラットな対話をするというのは、難しいですよね。

大人が「子ども扱いしないように頑張っている」と、子どもにはフェイクに見えてしまいます。「この話し方はわざとらしいな」って、対話以前に言葉が届かない。そうならないためには、いま田中さんがおっしゃったように、大人が「自分のためになるから」「自分が楽しいから」という自分軸を持つことが必要なんだろうと思います。

それと、田中さんと話しているとアナーキーな方だなと感じますが、アナーキーでなければフラットな対話はできないとも思います。

田中:ありがとうございます。アナーキー田中です。

田中孝幸(たなか・たかゆき)

田中孝幸(たなか・たかゆき)国際政治記者

大学時代にボスニア内戦を現地で研究。新聞記者として政治部、経済部、国際部、モスクワ特派員など20年以上のキャリアを積み、世界40ヵ国以上で政治経済から文化に至るまで幅広く取材した。大のネコ好きで、コロナ禍の最中で生まれた長女との公園通いが日課。著書に『13歳からの地政学』(東洋経済新報社)。

手間がかかる対話こそ、実はコスパの良い近道

矢萩:若い世代や子どもと話すことが年配者にとっていかに重要かというのは、数字でとらえるとわかりやすいかもしれません。

たとえば、僕らが子どものころは、平均寿命が今みたいに長くはなかったから、ご老人の言葉が重要だとか希少価値があるという主張にもある程度は納得できました。でも、今は年配の方が多くて、子どものほうが少ないですよね。

つまり、子どもと接する機会があるとか、子どもと対話できるというのはものすごくありがたいことだ、と考えたらいいのではないでしょうか。

人は世代間の対話によって普遍的な価値を発見していく。それなのに、下の世代はどんどん減り続けているという数字的な事実を踏まえれば、見方が変わるかもしれません。

――田中さんも矢萩さんも子育て真っ最中だとお聞きしています。子どもとの対話が大切であるとわかっていても、うまく対話ができているのか自信がない、という親に何かアドバイスはありませんか。

田中:これはですね……。本当にね、子育ては大変ですよね。

私にも2歳の娘がいて、さっき幼稚園まで送り届けてきたところなんですが「どうしていま靴を履くの?」「どうしてここで靴を脱ぐの?」っていちいち聞いてくるんですよ。

つい「いいからやりなさい!」って言ってしまうことがあるんですけど、そのたびに「ちゃんと理由を説明してあげて」って妻に怒られるんです。おそらく、自分もそういう教育を受けてきたから無意識にやってしまっているんでしょうが、自分で本に書いたことが自分でできてなくて妻に怒られているんです。

ワーキングママとか私よりずっと大変な人がいて、私なんかが言えることじゃないなという気持ちはあるんですけれど、子育てにおける対話は、めんどくさいことや、コスパの悪いことではなくて、手間をかけることがじつは近道であり、むしろコスパが良いことなんだよ、と思います。

理由をちゃんと説明する、子どもが納得してから行動するという子育てをしていたら、親がいちいち言わなくても子どもは自分で考えてやってくれるようになりますから。

矢萩:我が家も、疑問を持つことはいいことだし当たり前のこととして子どもに接してきたので、3歳の息子は「なぜ」「どうして」とものすごく聞いてきます。さっきも、家族で昼ご飯を食べていたときに、「どうして唐辛子は辛いのか」と聞かれました。それで、僕と妻と息子の3人で「どうして辛いんだろう」ってことを話し合いました。

僕が子どもとの対話で大切にしているのは、答えを知ることじゃないんですよね。だから、唐辛子がなんで辛いのかはもちろん気になるけど、すぐにスマホで調べたりはしない。「いろんな動物に食べられないようにかなあ」などと、僕も答えを持っていないことを示しながら話す。

答えではなくて、「こう考えればこういう仮説になる」という思考の過程を子どもに見せたいなと思うんです。

だから「僕もわからないけど、たぶんこうじゃないか」「正解かどうかはわからないけど、こういう可能性はあると思う」という話し方をよくします。そのせいか、息子は3歳にして「たぶん」とか「可能性」という言葉を使いこなすようになりました。

田中:すごい(笑)。「たぶん」とか「可能性」という視点は、すごく大事ですよね。今は、断定してしまう人がすごく多いと感じます。

トランプにしてもプーチンにしても「あいつは黒だ」「あいつは白だ」と言いたがる。でも、世の中は本当はグレーで曖昧なものだと思うんです。

もっと言えば「いいかげんなものである」ということを子どもの頃からわかっていれば、将来、極端なことを言う人のレトリックにはまらないんじゃないかなと思います。

矢萩:本当にそのとおりだと思います。僕のいる現場の中でも特に学校や学習塾においては、評価は避けられないんですが、その時にも「僕はこれが正しいと思う」「学校では不正解になるかもしれないけど僕は60点だと思う」と、必ず「僕は」と付けるようにしているんです。

「僕にとってはこういう評価だけれど、他の人にとっては違う評価もあるんだ」というメッセージを送りつづけると、子どもの思考って変わってくるんです。

矢萩邦彦(やはぎ・くにひこ)

矢萩邦彦(やはぎ・くにひこ)「知窓学舎」塾長、実践教育ジャーナリスト、多摩大学大学院客員教授、株式会社スタディオアフタモード代表取締役CEO

一児の父。親の強い希望で中学受験をしたものの学校の価値観と合わず不登校になり、学歴主義の教育に強い疑問を抱えて育つ。1995年、阪神・淡路大震災の翌日に死者数で賭け事をしている同級生を見てショックを受け、教育者の道を歩み始める。大手予備校で中学受験の講師として10年以上勤め、2014年「すべての学習に教養と哲学を」をコンセプトに「探究×受験」を実践する統合型学習塾「知窓学舎」を創設。教師と生徒が対話する授業、詰め込まない・追い込まない学びにこだわり、「探究型学習」の先駆者として2万人を超える生徒を直接指導してきた。2022年10月、初の単著『子どもが「学びたくなる」育て方』を上梓。

対話はだんだん「空気」になっていく

田中:現代人は忙しすぎますよね。「無駄に見える」とか「手間がかかる」ということを、ショートカットしないでもっと意識的にやったほうがいいんじゃないかと思います。

一日が終わって娘が寝た後、妻とお茶を飲みながら話をするようにしているんですが、「なんでこの人いつも怒っているの」「どうして岸田さんは言うことがしょっちゅう変わるの」と、しょうもない話をするんです。でも、その時間こそ一日の中でいちばん生産的だと感じたりします。

記者の仲間ともそういう時間を持つようにしていますが、刺激や発見が必ずある。そういう経験を重ねると、他者とのなんでもない対話が、空気のように生活に欠かせない時間になってきます。

矢萩:家族で話すときには「それを知って何になるの?」と思わないことが大事ですよね。答えがなくていいし、結論を導き出せなくてもいい。お互いの声を聴いて、考えを知るだけで、少しだけ何かが変わる。

それが家族の対話であって、田中さんのおっしゃるような感性、感覚を育てる対話なのだろうと思います。(第1回終わり)