森林は「インターネット」であり、菌類がつくる「巨大な脳」だった──。樹木たちの「会話」を可能にする「地中の菌類ネットワーク」を解明した『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』がいよいよ日本でも発売される。

発売直後から世界で大きな話題を呼び、早くも映画化も決定しているという同書だが、日本国内でも養老孟司氏(解剖学者)、隈研吾氏(建築家)や斎藤幸平氏(哲学者)など、第一人者から推薦の声が多数集まっているという。本書の発刊を記念して、本文の一部を特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

菌根菌を殺せば木は枯れる

実験場を去る日、私はその叡智を吸収するために森に立ち寄り、イーグル川沿いの古いアメリカシラカバに近づいた。そして約束した。

木がどうやってほかの植物や昆虫、そして菌類を認識し、信号を送るのかを学ぶ、ということを。

土中の菌類が死んでしまい、菌根との共生関係が壊れてしまったこと──それこそが、私が最初に関わった人工林で小さな黄色いトウヒの苗木がなぜ枯れてしまったのか、その答えを握っているのだ。

意図せずうっかり菌根菌を殺してしまえばやはり木は枯れるということもわかった。

自生植物の腐植土をもらい、腐植土に含まれる菌類を人工林の土に戻したら木の成長に役立ったのだから。

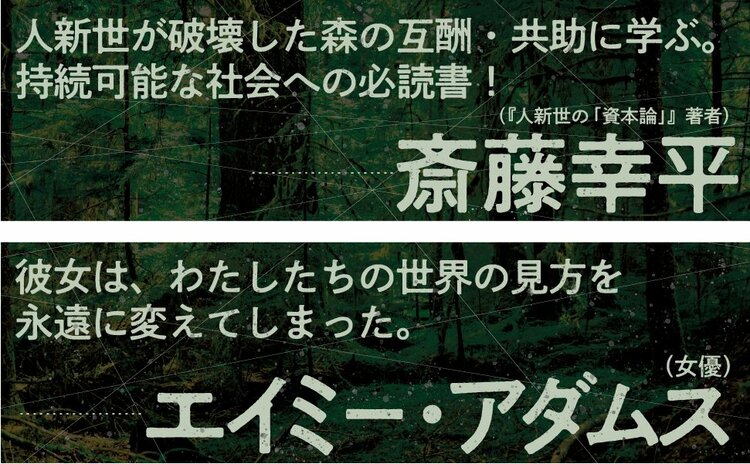

『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より。美しい樹木や菌類たちの魅力的なカラー写真も多数掲載。

『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より。美しい樹木や菌類たちの魅力的なカラー写真も多数掲載。

「儲かる木材の成長を邪魔する」という思い込み

遠くのほうでヘリコプターが除草剤を散布していた。アスペン、ハンノキ、カバノキを殺して、換金作物であるトウヒ、パイン、モミを育てるためだ。その音が私は大嫌いだった。やめさせなければ。

なかでも私は、ハンノキが目の敵にされるのが不思議でならなかった。

なぜなら、ハンノキの根に棲む共生菌であるフランキアには独特の力があって、大気中の窒素を、低木が葉をつくるのに利用できる形に変えることができるからだ。

秋にハンノキが落葉し、それが腐敗すると、窒素は土のなかに放出されて、パインがそれを根から吸収できるようになる。

パインにとってはこうして形を変えた窒素が頼みの綱である──なぜならこのあたりの森は100年に一度火災で焼失し、窒素の多くは大気中に放出されるからだ。

『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より。美しい樹木や菌類たちの魅力的なカラー写真も多数掲載。

『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より。美しい樹木や菌類たちの魅力的なカラー写真も多数掲載。

政府の方針に楯突くことの危険性もわかっていた

だが、森林管理の方法の方向性を変えたければ、土壌の状態について、また木がほかの植物とどのようにしてつながり、信号を送るのかについて、もっともっと証拠が必要だった。

数ヵ月後にコーバリスにあるオレゴン州立大学の大学院で修士課程を始めることになった26歳の私は、ある実験をすることにした。

ハンノキは本当に、政府が信じているようにパインを枯らすのか、それとも窒素を固定して土壌の質を改善し、パインの成長を助けるのか──。

私は後者だと思っていた。

のちに、私の勘は自分で思っていたよりもずっと先見的だったとわかった。政府の方針に楯突こうという私の信念が役人たちを苛立たせるであろうことは私も承知していた──ただ、その苛立ちがどんなに激しいものであるかを、私はまるでわかっていなかったのだ。

(本原稿は、スザンヌ・シマード著『マザーツリー』〈三木直子訳〉からの抜粋です)