養老孟司氏、隈研吾氏、斎藤幸平氏らが絶賛している話題のサイエンス書『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』──。樹木たちの「会話」を可能にするしくみを解明した著者スザンヌ・シマードのTEDトーク「森で交わされる木々の会話(How trees talk to each other)」も大きな話題を呼んだ。

本連載では日本語版の刊行を記念し、本文の一部を特別に公開している。今回お送りするのは、少女だったころのシマードが、地面の下に隠れている菌類の存在に気づくシーン。トイレの穴に落ちて出られなくなった飼い犬を救出するべく、大人たちが土を掘り返しはじめる。すると、そこには鮮やかな色をした菌類たちの姿があった──。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

肥溜めに落ちたジグス

今朝はちょっと様子が違った。犬の遠吠えに驚いた私たちは、わが家の浮き桟橋と岸をつなぐ橋に駆けていった。弟のケリーのパジャマにはカウボーイの絵がついていて、私と姉のロビンのパジャマはピンクと黄色の花柄だった。

ウィルフレッド大おじさんのビーグル犬、ジグスがトイレ小屋の穴に落ちたのだ。

おじいちゃんがシャベルを摑み、フランス語で「くそったれ!」と叫んだ。父が鋤を持ってそのあとに続き、ウィルフレッド大おじさんも浜から走ってきた。私たちは全員で小道を急いだ。

ウィルフレッド大おじさんが扉を勢いよく開けると、鼻の曲がりそうな臭いとともにハエが飛び出した。母は笑い出し、それからケリーが「ジグスがトイレに落ちた! ジグスがトイレに落ちた!」と何度も何度も叫んだ。興奮しすぎて止まらないらしい。私は男性陣のあいだに割り込んで、木の板に開いた穴から下を覗き込んだ。ジグスは肥溜めのなかで手足をバタバタさせ、私たちを見るとその鳴き声が大きくなったが、穴のずっと下のほうにいるので狭い穴からは手が届かない。トイレ小屋の隣に穴を掘り、小屋の下に向かってだんだんと広げていって、ジグスに手が届くまで大きくするしかない。チェーンソーの事故で指が半分ないジャックおじさんもツルハシを持って救助に参加した。ケリー、ロビン、私は、母と一緒に脇にどいたが、全員クスクス笑っていた。

私は小道を駆け上がり、シラカバの根元から腐植土のひとかたまりを拾い上げた。この豪華な広葉樹が糖分の多い樹液を分泌し、毎年秋に養分たっぷりの葉を落とすものだから、ここの腐植土がいちばん甘いのだ。シラカバのリターにはミミズも集まるので、その結果腐植土とその下の鉱質土層が混ざり合っていたが、私は気にならなかった。ミミズが多ければ多いほど腐植土は栄養たっぷりでおいしくなる。私ははいはいを始めた瞬間から土を食べるのが大好きだった。

母は定期的に私に虫下しを飲ませなくてはならなかったほどだ。

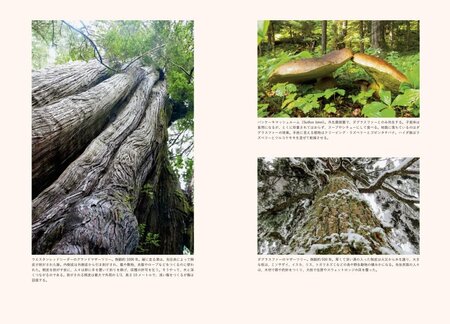

地面を掘り始める前に、おじいちゃんがキノコを取り払った。ヤマイグチ、テングタケ、アミガサタケ。いちばん貴重な、オレンジがかった黄色で漏斗みたいな形をしたアンズタケはカバの木の根元に大事に保管した。アンズのようなその香りは、屋外トイレから漂ってくる臭いにさえ負けなかった。おじいちゃんは、明るい茶色で傘が平らな、周りを粉砂糖みたいな胞子にまあるく囲まれたナラタケ属のキノコも摘んだ。食べるには適さないが、シラカバの周りにこれがたくさん生えているということは、木の根がやわらかくて切りやすいかもしれないということを意味していた。

男性陣は地面を掘り始め、落ち葉や小枝、球果、鳥の羽根などを掃き集めて山にした。するとその下に、腐敗しかけの針葉、芽、細い根がかたまった層があった。そしてその、ばらばらにされた森の断片を覆うようにして、鮮やかな黄色と雪のような白の菌糸が、まるで私の膝の擦り傷を覆うガーゼのように、有機堆積物のコラージュを包みこんでいた。毛糸で編んだキルトみたいなその編み目の穴から、ナメクジやトビムシ、クモ、アリなどが這い出す。

地面の深いところまで掘るために、ジャックおじさんはツルハシで、斧頭の幅ほども厚さがある、半ば発酵した地面の層に切り込みを入れた。カーペットみたいなその層の下には、つやつやした腐植土があった。完全に分解された腐植土は、母がホットチョコレートをつくってくれるのに使う、ダークココアと砂糖とクリームが混ざったペーストみたいに見えた。私は夢中でシラカバの腐植土を齧っていた。可笑しいけれど、私の兄弟も、両親も、私が土を食べるのをからかったことは一度もない。母はロビンとケリーと家に戻ってパンケーキを食べると言ったが、私はこんな面白い事件を見逃すのは絶対に嫌だった。男性陣がさらに掘り進めて下の層が露出すると、ムカデやダンゴムシが、脇に放り出された多孔質の土の塊のあいだを這い回った。

「クソッ」とおじいちゃんが言った。腐植土層のなかで、木の細い根が干し草の塊みたいにぎっしりと絡まり合っている。でもおじいちゃんは私の知る誰よりも逞しかった。(中略)

ジグスはいまやクンクンと哀れな鳴き声を上げていた。おじいちゃんはツルハシを摑むと、根系の塊を切り崩しにかかった。ツルハシには歯が立ちそうもないその根の塊は、まるでアースカラーの籠を編んだみたいだった。くすんだ白、灰色、茶色、そして黒。暖かな暗褐色と黄土色。

男性陣が地下の世界を掘り進むあいだ、私はスイートチョコレートみたいな腐植土を思う存分味わった。

ジャックおじさんと父は腐植土層を掘り終わり、その下の鉱質土層を掘り始めた。すでに、トイレ小屋に隣接して、ショベルの肩幅2つ分の幅の林床──落ち葉の層、発酵した層、それに腐植土層──が取り除かれている。真っ白くて雪のように見える薄い砂の層がぎらぎら光った。あとでわかったことだが、このあたりの山地の土壌のほとんどは、浸透する大量の雨に生命力を奪われでもしたかのように、こういう表層で覆われているのだった。もしかすると砂浜の砂があんなに白いのは、虫の血や真菌が嵐で洗い流されてしまったからなのかもしれない。白くなった鉱物粒子に交じって密集した木の根が、それよりももっと密度の高い真菌の塊と絡まり合い、表土に残っている栄養分を吸い上げていた。

『マザーツリー』本文より

『マザーツリー』本文より

さらにショベル1本分掘り下げると、土壌は白から赤に変わった。湖からの風が吹き抜けた。土壌はぽっかりと口を開き、私は甘い腐植土を、古くなったチューインガムみたいにますます一生懸命嚙んだ。それはまるで、土のなかで脈打つ動脈が顕わになり、私がその第一目撃者であるかのようだった。私はちょっとだけ近づいて、新しい土層のディテールをうっとりと眺めた。土の粒子は、酸化した鉄が黒い油に包まれたような色をしていた。血でできているかのように。その土の塊はまるで心臓みたいだった。(中略)

ジグスはレイヤーケーキに嵌まっていた──地上に落ちた植物片からなる上の層と、細かく砕かれた岩からなる下の層。さらに1メートル下では真っ赤な鉱質土層が黄色に変化していた。深くなるにつれてその色は、朝、メーブル湖の上空の色が変化するようにだんだん明るくなっていった。木の根が徐々に少なく、岩が多くなる。穴の半分くらいの深さのところでは、岩と土壌は淡い灰色をしていた。ジグスの鳴き声は、疲れて喉が渇いているように聞こえた。

「大丈夫だよジグス」と私は大声でジグスに声をかけた。「もうちょっとで出られるからね!」

マーサおばあちゃんは、ハウスボートの周りに雨水を溜めるバケツをいくつも置いていた。私は水が溜まっているバケツを走って取りに行き、その持ち手にロープを結わえて、ジグスが前脚をバケツにかけて飲めるところまで下ろした。

4人の男たちが、大きくなった穴の縁に並んで腹ばいになり、腰から身体を曲げてぶら下がる姿勢でジグスの前脚を摑んだのは、それから1時間後だった。「1、2、3!」と男たちが叫び、泥のなかから引っ張り出されるジグスが甲高く鳴いた。ジグスは身体をブルブル震わせ、鮮やかな色とりどりの根が織りなすカーペットにこわごわ移り、目をパチパチさせながらゆっくり私のほうに歩いてきた。白・黒・茶色の体にはトイレットペーパーの塊があちこちにくっついていた。尻尾を振ることさえできない。動けないほど疲れていた男性陣は、タバコを取り出して一服した。私は小声で「おいで」とジグスに言って、ソロソロと何歩か歩いたあと、湖で沐浴するために走った。

それから私は岸に座り、流木を湖に投げてはジグスがそれを拾いに行った。ジグスも、私も、この事件のおかげで私に新しい世界が開けたなどとは知る由もなかった。その世界を形づくっていたのは、木の根と鉱物と、土壌をつくっている岩。真菌、虫、ミミズ。そして、土にも小川にも木々にも流れている水と養分と炭素だった。

(本原稿は、スザンヌ・シマード著『マザーツリー』〈三木直子訳〉からの抜粋です)