脳育てができる親、できない親

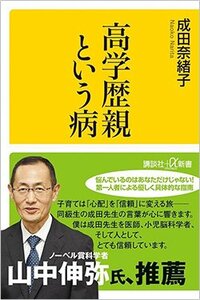

『高学歴親という病』(講談社+α新書)

『高学歴親という病』(講談社+α新書)成田奈緒子 著

「本当にもう、毎朝気を遣いながら声かけするんですけど、ものすごく不機嫌な日はもう怒鳴られっぱなしです。うるさいとか言って、本当に怖いです。夜中になると、部屋からガチャガチャ音が聞こえてきます。オンラインゲームをやってひとりで騒いでいます。どうしたらいいでしょう?」

20歳過ぎて家に引きこもっている子どもたちと同居する母親が、げっそりした顔で私のところにやってきます。

「とにかくね、早寝早起きをして生活リズムを整えよう!」

私は病院の外来やアクシスでこう伝え続け、溺れかけた親子を何とか川や海から引き揚げてきました。すんでのところで生き直せた彼らは「とにもかくにも生活リズム」を深く理解しています。

ところが、多くの人たちはすぐに信じてはくれません。効果が見えにくいからです。特に高学歴の親御さんは、目に見える成果を求めやすいと感じます。絵画や楽器など取り組んだものの出来栄え、テストの点数、通知表、模試のランク付け。学力、計算力、文章力といった「認知能力」です。

対する「非認知能力」は、意欲や自己肯定感、自立や協調、共感できる力といったこころの部分を指します。この非認知能力は生活リズムが整うとドンとアップするのですが、測定したり評価する数値がないので親御さんには届きません。

「からだの脳」が育てられていない子どものなかには、不登校、引きこもり、家庭内暴力、リストカットといった事態を引き起こすケースもあります。そこで私のほうから「こういうリスクがあるよ」と警告するのですが、多くの方が「うちはそうはならない」と思っています。

器械体操で全国大会出場を決めた。

水泳の記録会でいつもトップを飾る。

塾での成績別席順は常に最前列で、名門中学の模試でA判定。

そんな子どもたちが、朝はなかなか起きられない、家で暴力的な態度になる。理由がわからない頭痛や腹痛があるといった問題があっても、親子はエリート街道を走り続けます。優秀なわが子が放つ光は、その影を覆い隠すのです。脳育ての価値がわからない人は、先のことを考えるのが苦手なのかもしれません。

目の前の些末なことよりも、大局を見ることができれば変われるのに。それを私はひしひしと感じます。