ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって1年以上がたつ。第二次世界大戦後78年を迎えていた日本でも、戦争の恐怖を実感するようになった。

70年前の小説『二十四の瞳』(壷井栄)には、戦争の本質的な恐ろしさが描かれている。

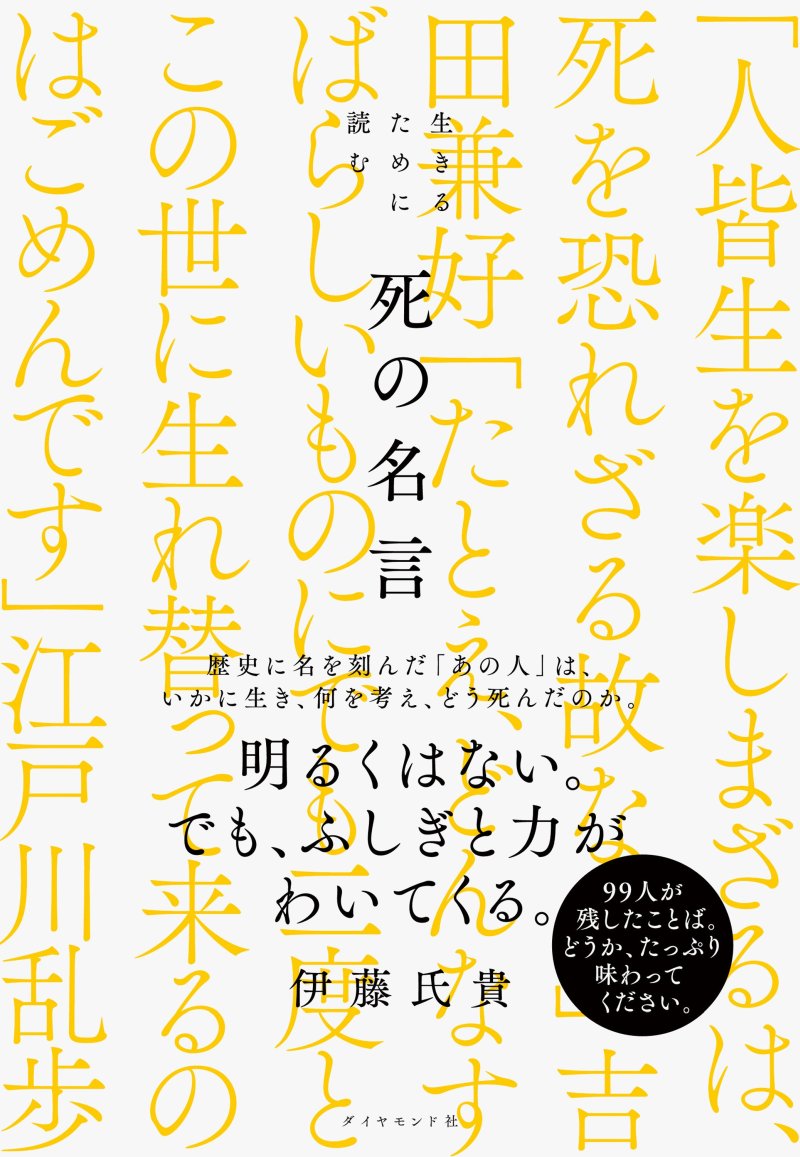

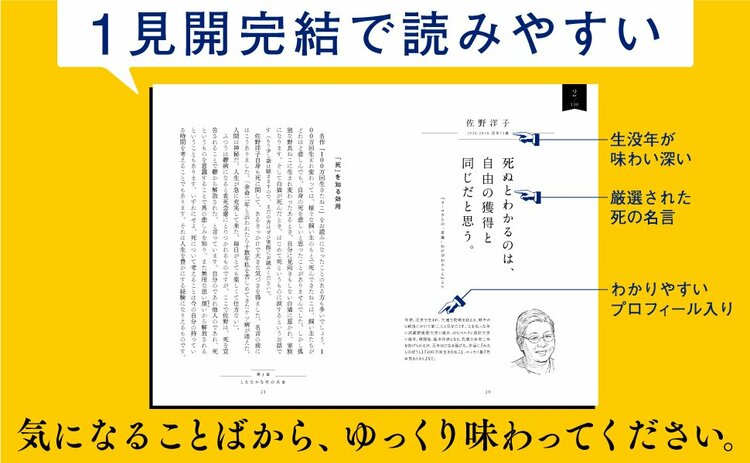

今回の記事は、さまざまなジャンルで歴史に名を残した99人の「死」についての名言だけをあつめた書籍『生きるために読む 死の名言』(伊藤氏貴著)より、本文の中身を一部抜粋・再編集してお届けする。いまだからこそ知っておきたい、色あせることのないことばをご紹介しよう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「常識」はたやすく操作される

生きてもどってくるのよ。」

壷井栄著『二十四の瞳』(岩波書店)より

映画・ドラマ・アニメなど十回にわたり映像化された、ベストセラーにしてロングセラー、『二十四の瞳』の主人公・大石先生が、出征する教え子に語ったことばです。

与謝野晶子が日露戦争に出征する弟に呼びかける形で書いた『君死にたまふこと勿れ』とよく似ているように見えますが、二つの大きな違いがあります。

まず「君死にたまふことなかれ」と高らかに歌われた日露戦争時に比べて、『二十四の瞳』の舞台となっている第二次大戦時には思想や言論の自由が厳しく制限されていました。

ですから大石先生はこのことばを声を潜めて言うしかありませんでした。

もう一つ、より重要な違いは、このことばが直接出征する若者に語られている点です。こんなことを危険を承知で声を潜めてまで言わねばならなかったのは、当時の常識では若き兵士たちが「名誉の戦死」を心の底から信じかねなかったからです。

兵隊になれば腹いっぱい食べられ、家の名誉、学校の名誉となれる……。そんな思いで自らの命を軽んじるのは馬鹿馬鹿しいと今のわれわれは思うかもしれませんが、だからこそ「常識」というものの脆さをここから知ることができます。

それを見失えば、死に対する考えでさえも、ともすると世間に流されてしまいかねません。

壷井栄

1899-1967 没年67歳

作家。香川の醤油職人の家に生まれ、高等小学校卒業後、郵便局や役場に勤める。病がちで、一時は生死の境をさまようも、隣村出身の詩人・壺井繁治と結婚し、東京で暮らす。夫や周囲の女性作家たちの影響で自身も筆を執るようになり、新潮文芸賞や児童文学賞を受ける。『二十四の瞳』の他、代表作に『暦』『柿の木のある家』など。

(本稿は、『死の名言』より、一部を抜粋・編集したものです)