JR西日本は

運賃制度の見直しに着手

鉄道は即時性のあるサービス、つまり列車の運行と乗車が同時に行われ、在庫がきかない(今日の空席を明日売ることはできない)ため、空席を残したまま列車を走らせることはできる限り避けたい。

一方で完全な代替手段は存在しない独占的なサービスであり、国鉄末期の50%値上げのような極端なことをしない限り、大きな利用の逸失は起こらない。そのため、言い方は悪いが、乗らざるを得ない人から多く取り、乗ってくれない人には割引をして振り向かせるのが定石である。

現在の運賃制度は、認可を受けた上限運賃の範囲内で実際の運賃を設定するため、上限運賃がそのまま設定されている区間と、それよりも安い運賃を設定している区間がある。後者のうち、都市部に設定される「電車特定区間」は国鉄末期、私鉄に対する競争力を確保する目的で設定された戦略的運賃である。だが国鉄民営化以降、JRが消費税改定を除き運賃値上げをしていないのに対し、私鉄は幾度かの改定を行っており、運賃水準は逆転してしまった。

そこでJR西日本は「厳しい経営状況の長期化や市場環境の変化を踏まえ」、認可を必要としない「割引」の縮小に踏み切った。特定区間は競争のある地域、つまり都市部に設定される。第1四半期の在来線輸送人キロで見ると、JR東日本は95%が首都圏、JR西日本は79%が近畿圏であり、値上げの効果が大きいというわけだ。

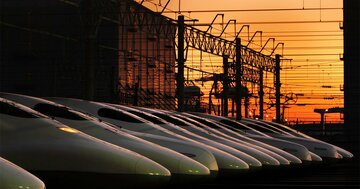

一方、新幹線や在来線特急はゴールデンウイークやお盆、年末年始こそコロナ前に近い利用があるが、通常時の戻りは鈍く、特にビジネスニーズが多かった平日の利用は、元には戻らないと思われる。長期的には編成の短縮や減便も選択肢だが、まずは空いている席を埋めて増収を図る必要がある。

JR東日本では事前の申し込みで最大50%の割引が適用される「えきねっとトクだ値」を発売しているが、国土交通省は需要に応じてさらに弾力的な運賃設定を可能とする「ダイナミックプライシング」の導入など、運賃制度の見直しに着手している。

「えきねっとトクだ値」は設定座席数が少なく、限られた人しか利用できないが、制度が変われば航空機のような運賃体系になるかもしれない。ただし、それは値下げだけでなく値上げももたらす可能性がある。今すぐに乗らざるを得ない人からは取りやすいというのはここでも同様だからだ。

いずれにせよ、これからの10年(もしかすると5年程度かもしれないが)で鉄道サービスの在り方は大きく変わっていくはずだ。それは利用者にとって有利になるものもあれば、不利になるものもある。鉄道事業者にさまざまな事情、都合はあるとしても、利用者も必要に応じて声を上げて、ともに利用しやすいサービスをつくっていく、くらいの気持ちでいたほうがいいだろう。