DX嫌いの人材を室長に据えた町長の狙いは

「デジタル嫌いなら目的と手段をはき違えることはないはず」

佐藤さんは本当に嫌がらせのつもりだったのか。もちろんそうではない。佐藤さんは当時の判断をこう振り返る。

「デジタルは目的ではなく手段です。今の役場は、住民票を取りに来た町民に住民票を渡して終わり。いわば手段を達成させているだけに過ぎません。町民の目的は住民票の先にある。その目的を達成させるためにデジタルが有効なら使いたい。小さな町です。窓口を訪れる人は1日20~30人。全てをデジタル化する必要はありません。職員の仕事をデジタル化して負担を減らし、町民にもっときめ細やかなサービスができるようにするとか、デジタルによってアナログを強化したいと考えていました」

であれば、「デジタルは人と人とを分断する邪悪なツール」と切って捨てた小野さんは、まさに適任。決して目的と手段を履き違えたりしないはずだ。

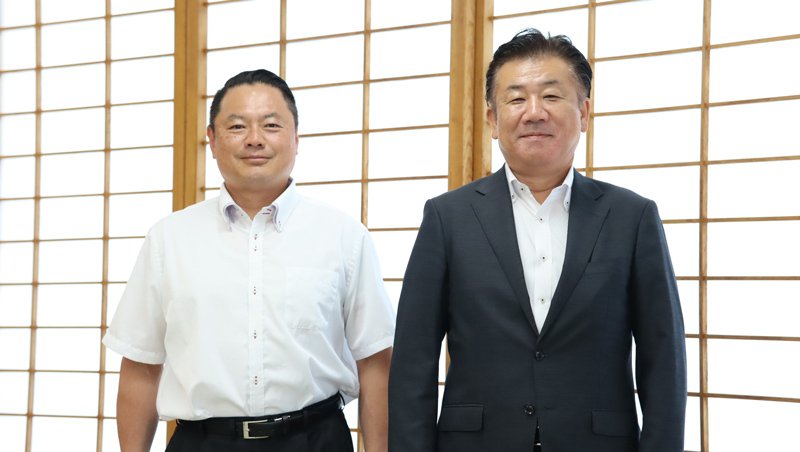

小野さん(左)と佐藤町長(右)。あけすけに言い合う二人の関係性に、乗り越えてきたものの大きさを垣間見た Photo by M.S.

小野さん(左)と佐藤町長(右)。あけすけに言い合う二人の関係性に、乗り越えてきたものの大きさを垣間見た Photo by M.S.

大の男同士、分かり合うまでの言葉は少し足りなかったように思う。それでもデジタル化の流れは止まらない。「止まらないなら、この手で良い方向に流れを変えてみるか」。そう思えた瞬間が、小野さんにはあった。

「前例踏襲主義は闇に染まるきっかけ」

住民視点のDXに、立ちはだかる変革の闇

デジタル変革戦略室は3年間の期限付きだ。理由は、いつまでもデジタル変革戦略室がリードしてくれると思うと、DXが他人事になってしまうから。1年目は原課(特定の案件を担当する課のこと)と二人三脚、2年目は徐々に手を離し、3年目は少し遠くから見守り、4年目には原課が自走できるようにする。小野さんは、「いつまでもあると思うな親と金」と同じだと解釈している。

1年目、小野さんに立ちはだかったのは、変革の闇だった。

「闇とは行政の掟と常識です。行政はトップダウン型で、国が設計した制度が小さな自治体にまで下りてきます。うちの町には実効性がないと思っても、やらざるを得ない。公務員なら誰もが『住民のために頑張ります』と宣誓して入庁します。それがいつの間にか、役所がやりやすいように、国の事業が円滑に進むようにとコンパスの針がズレていく。挙句の果てには『トップがやれと言っている』。そこにはもう住民視点はありません」

闇に染まるきっかけは前例踏襲主義だという。現状にそぐわなくとも、リスクを取って変えたところで失敗したら評価が下がる。おかしいと思っても目をつぶり、先輩がやってきたことを続けていれば波風は立たない。そのうち、疑問すら持たなくなる。

疑問すら持たなくなると何が起きるのか。ここからは業務とシステムの観点から2つ紹介する。