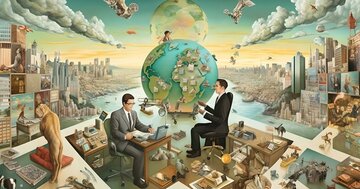

人を動かすには「論理的な正しさ」も「情熱的な訴え」も必要ない。「認知バイアス」によって、私たちは気がつかないうちに、誰かに動かされている。人間が生得的に持っているこの心理的な傾向をビジネスや公共分野に活かそうとする動きはますます活発になっている。認知バイアスを利用した「行動経済学」について理解を深めることは、様々なリスクから自分の身を守るためにも、うまく相手を動かして目的を達成するためにも、非常に重要だ。本連載では、『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から私たちの生活を取り囲む様々な認知バイアスについて豊富な事例と科学的知見を紹介しながら、有益なアドバイスを提供する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「成功したのは自分の力」と勘違いしやすい

「自分の行動は状況や環境に影響されている」と人が無条件に受け入れるときもある。それは、失敗したときだ。

人は大失敗をしたり、誰かの信頼にそむいたり、約束を守れなかったときに、周りのせいにしがちだ。

だが、何かがうまくいったり、成功したりしたときには、自分の持って生まれた性格や気質のおかげだと考える傾向がある。

行動の原因を性格や気質のせいにして、状況がもたらす影響を軽視する認知バイアスは、「根本的な帰属の誤り」と呼ばれている。

成功した起業家にその秘訣を尋ねると、「生まれつき勤勉だったから」といった答えが返ってくることが多い。

つまり、成功したのは自分の性格のおかげだというわけだ。

だが、同じ人物が失敗したとき、「生まれつき理不尽に我を通そうとする人間なんです」といった弁解をするだろうか?

「私は努力によって成功をつかんだ人間です。ですが、今回だけは普段なら絶対にしないようなことをしてしまいました」といった語り方をするはずだ。

しかし、周りからはその逆に見えることが多い。

「この人が成功したのは運がよかったからなんだな。今回の件で、本当は嫌な奴だということがよくわかったぞ」という具合に。

大事な約束に遅れそうなので、黄色信号から赤信号に変わりそうな瞬間にアクセルを強く踏んで交差点を通り抜けたとき、自分では「今回だけはやむをえない。不測の事態だ」と思っていたとしても、周りからは「この人は図々しくも赤信号を無視した」と見られるのも同じだ。

こうした認識の食い違いは避け難い。

成功者の自伝に書かれている人生訓は、あまり真面目に受け取るべきではないことがわかってもらえたのではないだろうか。

自分の成功や失敗を、一面的な視点からうかつに語るべきではないことも。

(本記事は『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から一部を抜粋・改変したものです)