公家の屋敷はとっても寒い!寝殿造の暖房施設はどうなっていた?

平安時代の公家は、「寝殿造」の屋敷に住んでいました。寝殿造は、雨戸や板壁などで囲まれていない吹きさらしの家屋。今の家でいえば、ドアや障子がなく、窓を開け放しにしているような状態の家屋でした。

むろん、その室内には、たえず外気が入り込み、風が吹き込んできます。そこで、そこに住む人たちは、几帳(きちょう)(間仕切りの一種)や屏風などの建具を二重、三重にも置いて、風除けにしていました。冬の夜などは、脱いだ着物も几帳にかけて風除けにしていました。

一方、当時の暖房器具といえば、炭櫃と火桶の2種類。そんな暖房具のみで、底冷えする京都の街の吹きさらしの家で暮らしていたわけですから、当時の公家たちは、相当寒い思いをして暮らしていたわけです。

むろん、そんな「開放的な」家屋では、プライバシーを保つこともできません。そのためにも、公家たちは、室内に几帳や衝立などを置いて、個人用のスペースをつくっていたのです。

当時の常識・マナーでは、勝手に衝立を動かしたり、御簾(みす)を持ち上げたりすることは、NGでした。暗黙の了解として、廊下を歩くときも、人の部屋を覗こうという者はいなかったのです。

ただし、当時は物盗りが跋扈(ばっこ)し、公家屋敷を襲ったという話が多数伝わっています。開放的な寝殿造の屋敷は、盗人が簡単に忍び込める構造でもあったのです。

平安女性は10歳からメイクを習っていた!?

平安時代の特徴的な化粧といえば、おでこの真ん中に眉を描く“メイク術”。当時、そのような化粧法が流行したのは、目と眉の間が離れているほど、高貴な顔立ちとされたからです。

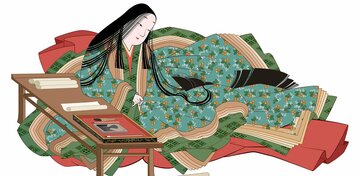

そのため、女性は、10歳頃から「眉引き」の技術を習いました。まず、眉毛を1本ずつ抜きとり、首筋から髪の生え際まで、白粉を厚く塗ります。そして、おでこの真ん中あたりに眉を描くと、目と眉の離れた真っ白な顔ができあがり、当時はそれが高貴なフェイスとされたのです。

平安女性は、長い髪をどうやって手入れしていたか

平安朝の女性は「髪の毛が長いほど美人」とされ、女性の多くは、自分の身長と同じくらいまで、髪の毛を伸ばしていました。

それだけ髪が長いと、むろん、手入れはひじょうに大変でした。水洗いは大仕事になるので、ふだんはお湯に米糠や小豆粉を混ぜたもので、おもに髪先だけを洗い、そのあとは椿油を塗って、髪のツヤを保っていました。