人間が胃を切除すると、しばらくすると「胃みたいなもの」ができるそうですね。これは切除された胃の周りの細胞がコミュニケーションを取り合って、生きるために必要だと思われる胃をつくり出していると解釈できます。

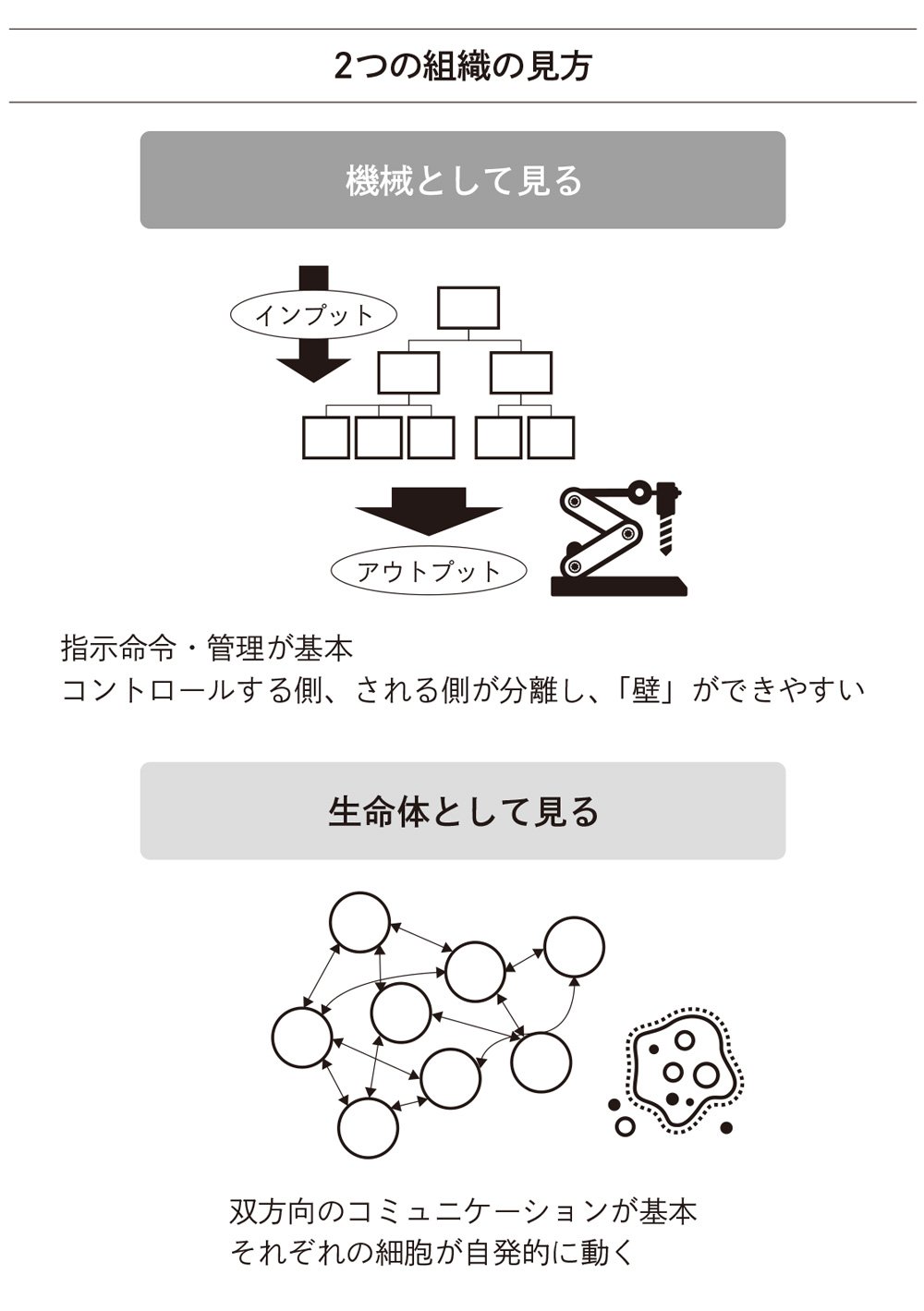

これを人間の組織に当てはめると、指示命令がなくても一人ひとりが自律的に動き、メンバー同士が双方向にコミュニケーションをとり、全体としての目的やビジョンに向かって動いている状態と言えます。

機械論的組織観のいいところは「効率性」です。統制もとりやすいです。生命体の特徴は、ひとつひとつの細胞が自分の特性を活かし、いきいきと動く、場合によっては柔軟に変化していくということです。

同書より 拡大画像表示

同書より 拡大画像表示

組織運営は、この2つの側面を融合させながら展開していくものです。

昭和モデルの機械論的なタテ組織がしっかりしている裏側に、社員旅行・宴会・体育会・同期のつながり・寮生活での仲間や趣味の会など、社員個人の人的なつながりをつくっていたのは、機械論と生命のバランスをとるやり方だったのだと思います。

特にトヨタでは、意図して人的ネットワークがつくられている感じがありました。

人事の方針に「人間関係諸活動の徹底」が入っているという話を聞いたこともあります。

多くの社員のモチベーションが上がらない状況に直面しているとしたら、この生命体的観点が不足していると考えてみるのはどうでしょうか?

ボス型マネジメントと

チームマネジメント

組織に生命体的要素を入れていこうとした時、「チーム」発想は有効です。

日本企業は、言葉では「チームワーク」と言いますが、本当のチーム運営をしているところは多くないと思います。多くの職場はリーダーが会議を開いたり、個別に指示をしながら動かす「ボス型マネジメント」の形(別名「鵜飼い型マネジメント」)をとっていますが、図に示す「チーム型マネジメント」になったほうが、より活性化すると考えています。これは、活性化しているチームを観察してきた経験から生まれた考えです。

ボス型マネジメントは、リーダーを中心にメンバーとコミュニケーションがとられます。基本的には上司とメンバーが1対1対応です。リーダーからは指示命令がなされ、上から下への一方通行的コミュニケーションの形です。