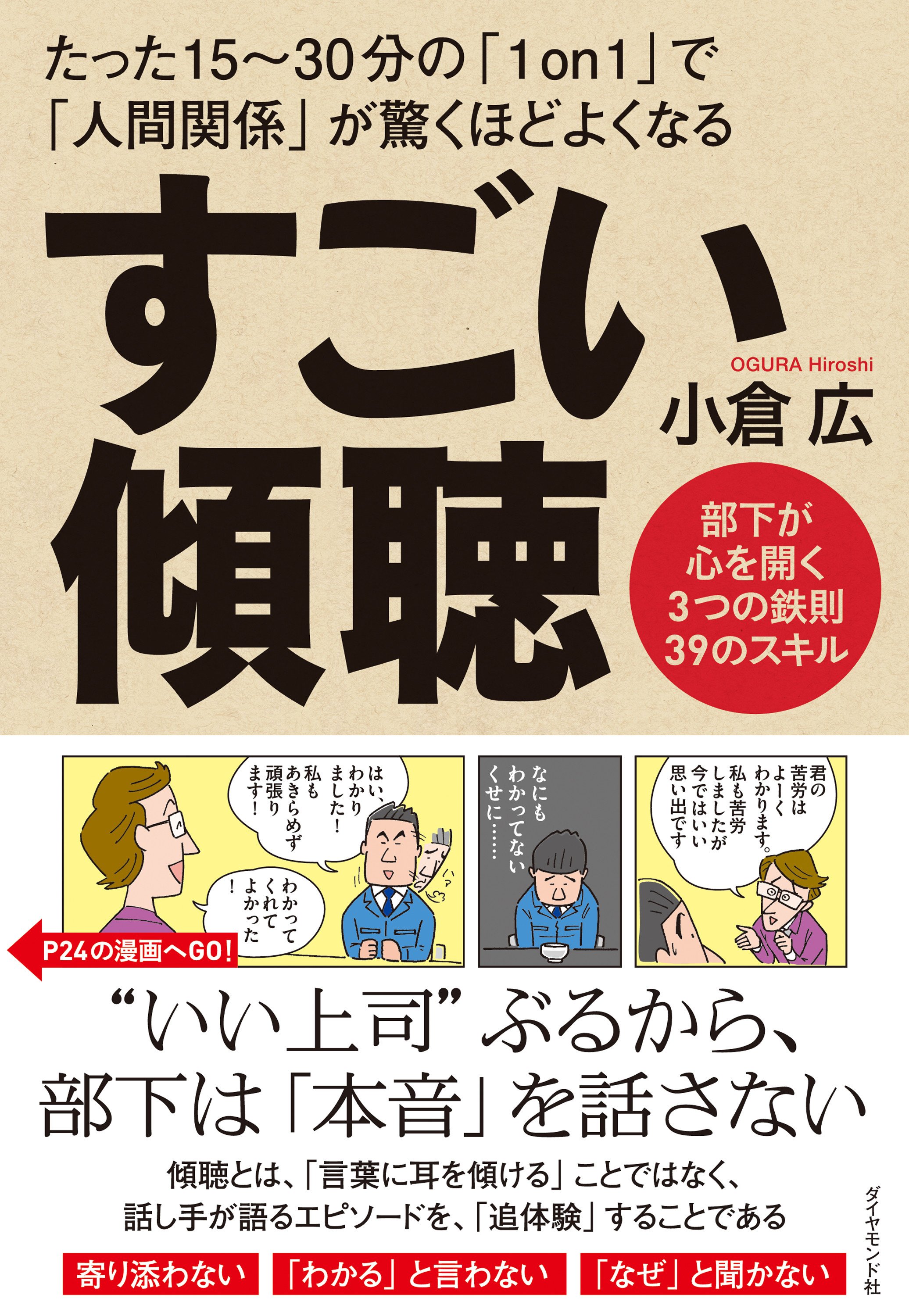

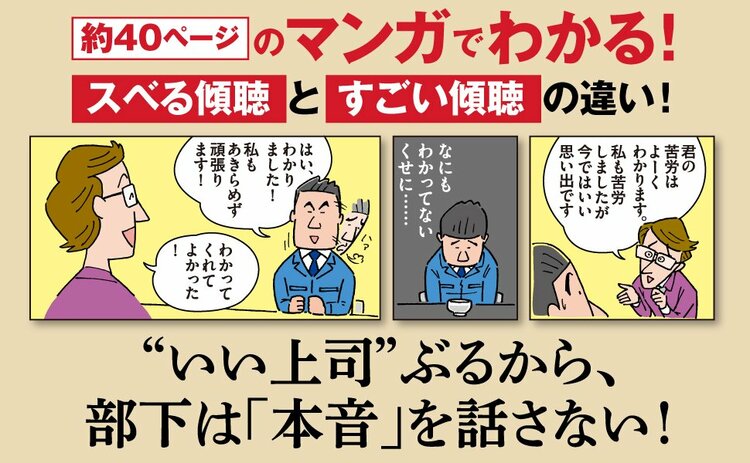

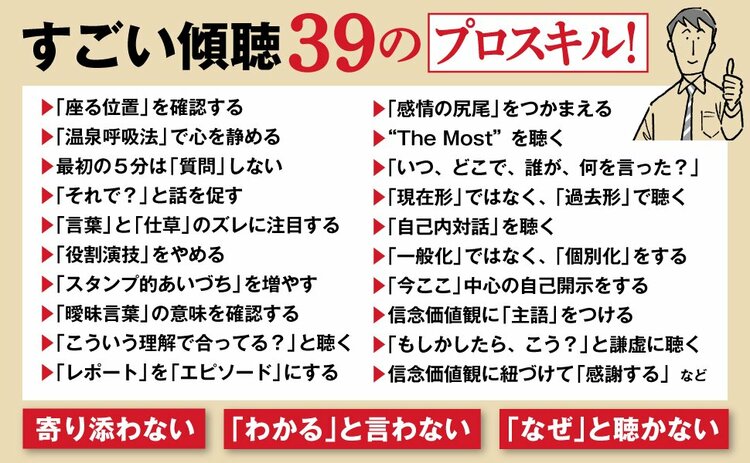

多くの企業で「1on1」が導入されるなど、職場での「コミュニケーション」を深めることが求められています。そのためには、マネジャーが「傾聴力」を磨くことが不可欠と言われますが、これが難しいのが現実。「傾聴」しているつもりだけれど、部下が表面的な話に終始したり、話が全然深まらなかったりしがちで、その沈黙を埋めるためにマネジャーがしゃべることで、部下がしらけきってしまう……。そんなマネジャーの悩みを受け止めてきた企業研修講師の小倉広氏が、心理学・心理療法の知見を踏まえながら、部下が心を開いてくれる「傾聴」の仕方を解説したのが『すごい傾聴』(ダイヤモンド社)という書籍。本連載では、同書から抜粋・編集しながら、現場で使える「傾聴スキル」を紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

なぜ、「傾聴」は難しいのか?

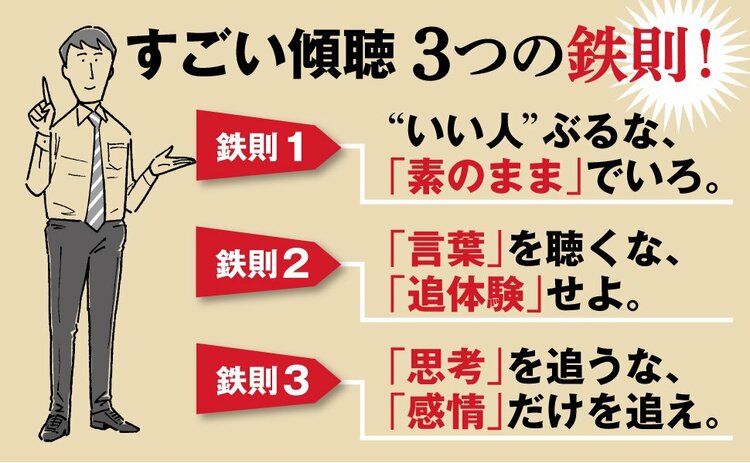

「傾聴」するとは、相手の「本当の気持ち=感情」を聴くことです。

ところが、これがなかなか難しい。なぜなら、私たちは「出来事の概要」を伝える「レポート(要約)」を話すことに慣れているからです。特に、職場の上司-部下のコミュニケーションにおいては難易度が高いと言えるでしょう。

例えば、こんな感じです。

(1)レポートを聞いてしまうケース

上司 「がっかりしたんですね。なぜですか?」

部下 「会社が社員を大切にしていない(レポート)ので、がっかりしたんです」

みなさんは、「会社が社員を大切にしていない」というレポートを聴いて、心が動いたでしょうか? そう思う方はあまりいないはずです。少なくとも私は、部下が「本当の気持ち=感情」を表現してくれているとは思えないですし、部下が口にした「がっかりした」という感情に共感するのが難しく感じます。

3秒から3分のエピソードを引き出す

では、どういうときに感情が動くのか? それは、話し手にとって重要な場面のハイライト(3秒から3分の瞬間)が、聴き手にもまざまざと思い浮かぶような「エピソード」を語ってくれたときです。

例えば、こんな感じです。

(2)エピソードを聞くケース

上司 「がっかりしたんですね。最もがっかりしたのは誰のどの一言でしょうか?」

部下 「先週月曜のミーティングで、チームリーダーがこう言ったんです。『おまえの替えはいくらでもいるんだぞ』(エピソード)と。もうついていけません……」

このくらい解像度高くくっきりと場面が浮かぶ「エピソード」を話してもらえれば、上司の感情も確実に動くでしょう。「替えはいくらでもいるんだぞ」というチームリーダーの言葉の生々しさが伝わり、部下はそう言われた瞬間の感情をまざまざと思い出し、上司もそれを追体験することができます。

そして、部下の「がっかりした」という感情や、「もうついていけない……」という言葉の裏にある「本当の気持ち」を体感することができます。これこそが「本物の共感」であり、これこそが「本物の傾聴」の始まりなのです。

ビジネスパーソンは「エピソード」を話すのが苦手

では、「エピソード」を引き出すためには、どうすればいいのか?

相手が「レポート」を話すような質問をしないことです。上記(1)のように、「なぜ?」と質問してしまうと、相手は「左脳(思考)」で原因分析を始め、「右脳(感情)」が止まり、急速に感情が冷めていってしまいます。そして、感情のこもらない「レポート」が語られるのです。

だから、「なぜ?」と問うのではなく、上記(2)のように、「最もがっかりしたのは誰のどの一言でしょうか?」などと、具体的な「エピソード」を引き出すような質問をするべきなのです。

ただし、この記事の冒頭で書いたように、私たちは「レポート」を話すことに慣れています。特に、会社のなかではそうです。ビジネスで使われる書類のほとんどが「レポート」ですし、「月間業績報告」「週間活動報告」なども、すべて概要を要約した“左脳のかたまり”です。

一方、「エピソード(3秒から3分の瞬間)」を映像化した文章には、企業でお目にかかったことがありません。ですから、話し手もすっかり「レポート」に慣れきっているため、聴き手が「エピソード」を引き出す質問をしても、話し手が「レポート」で返してしまうことがよくあるのです。

角度を変えながら「質問」を重ねる

そんな時はあきらめず、辛抱強くもう一度、角度を変えながら「エピソード」を引き出す質問をすることが重要です。

もちろん、相手が「レポート」を語ったときに、「いや、そういうことではなく……」などと否定してはいけません。それでは、相手との心理的な距離が遠ざかるだけ。相手の「レポート」を受け止めながら、いろいろな角度から「エピソード」を聞き出す質問をするのです。

例えば、「最もがっかりしたのは誰のどの一言でしょうか?」でダメならば、「最もがっかりしたのはいつ頃ですか?」に質問を切り替える。あるいは、「場所はどこでした?」でもいいかもしれません。もしくは、「エピソードや場面を教えてください。場所はどこでしたか?」などと質問してもいいでしょう。

「例えば……」という言葉が重宝する

それでも「エピソード」が出てこないことがあります。

「いつって言われても。いつもです」とか、「覚えていません。たくさんありすぎて」とか、「思い出せません」とか……。

そこで聴き手があきらめてはいけません。相手の「本当の気持ち=感情」を聴き出すためには「エピソード」が必須です。そこでおすすめしたいのが、「例えば」とこちらから例示することです。

「例えば、ミーティングでチームリーダーがメンバーを叱った場面に一番がっかりしたとか……」

「例えば、社内報を読んでいる時に社長の訓示を読んで一番がっかりしたとか……」

「例えば、チームリーダー同士でおしゃべりしているのを横で聴いていて、そのセリフに一番がっかりしたとか……」

このように聴き手が「想像力=イマジネーション」を膨らませながら、ありそうな場面を複数例示するのです。

私の経験では、三~五つの例を出すと、それに誘発されて「あー、そういえば!」などと、「エピソード」を思い出してくれるケースが多いように思います。そして、解像度の高い「エピソード」を話してもらうことによって、相手の「本当の気持ち=感情」に触れることができます。そのとき、「質の高い傾聴」が生み出されるのです。

「話題」設定にも使える!

この「例えば」は、エピソードを引き出す以外にも使えます。

1on1における話題設定で「どんなことでも自由に話してください」と言っても、部下が何も話してくれないことがよくありますよね?

そんなときは、「例えば取引先との間での悩みや逆にうまくいったこと」「例えばマラソンで完走しました! という話」「例えばご両親が認知症で施設に入ってしまい気がかりだという家族の話」というふうに具体的に例示するのです。すると、「あ! そういえば!」などと話し手の頭の中に「話題」が浮かぶものなのです。

このように、「例示」はコミュニケーションを助ける有効な手法ですので、ぜひご活用いただければと思います。

(この記事は、『すごい傾聴』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、心理療法家(公認心理師)

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。

また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』(ダイヤモンド社)など著作48冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に心理療法家・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童・保護者・教職員などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。