『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の投資マンガ『インベスターZ』を題材に、経済コラムニストで元日経新聞編集委員の高井宏章が経済の仕組みをイチから解説する連載コラム「インベスターZで学ぶ経済教室」。第95回は投資における「休み」の重要性を説く。

「休む」が一番難しい

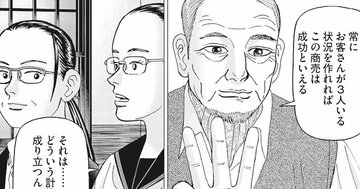

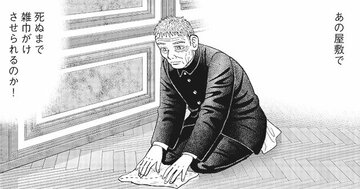

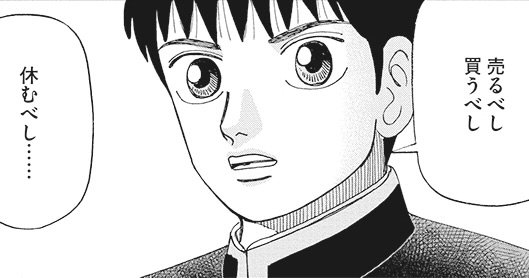

主人公・財前孝史と藤田家御曹司・慎司のFX(外為証拠金取引)勝負の最終日。ニューヨーク市場の取引終了間際に円相場は一定の範囲内から外れないレンジ相場となってしまう。財前は「休むべし」という忠告もあり、勝負に出るか迷う。

「売るべし、買うべし、休むべし」は古くからある相場格言だ。やたら売ったり買ったりしてもロクなことにはならない、落ち着いてマーケットと対峙せよ、というのが字義通りの意味だろうが、じっくり考えると、もっと深い知恵が潜んでいる。

まず大前提として、そもそも、超短期のトレーディングを例外とすれば、投資のほとんどの期間は「休むべし」をやっているのだ。投資先を選ぶまでには相当の時間がかかるだろうが、その後の保有期間の方が通常は長い。投資のリターンは時間の関数なので「休む=時間をかける」がもっとも大事な要素なのは当然。ここを忘れてはいけない。

そのうえで、一番楽なはずの「休む」が、実は難しい。だからこそ、格言の形で戒めが残っている。難しさの根っこには、マーケットと人間心理の本質がある。株式、債券、為替、商品(コモディティー)など、取引対象は違っても、マーケットは常に動き、不安定で、先が見えない。

そんなモノに冷静に向き合えるように、私たちの心は進化してこなかった。この連載の初回に書いた通り、「人間は投資に向いていない」が私の持論だ。

不慣れなマーケットを相手にすれば、心が揺れるのは避けられない。買った株が値上がりすれば、気が大きくなる一方、「下がったらどうしよう」と利益確定を急ぎたくなる。

逆に値下がりすれば、恐怖を感じ、「市場が間違っている」と腹が立つ。買いそびれた株が上昇すれば焦り、売りのタイミングを逃せばもっと焦る。感情でレンズが曇れば、投資判断に悪影響が出かねない。

バフェット流「休み」戦略

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

裏返すと、この心理的な揺れを抑制できれば、他の投資家より優位を保てる。その最たる例が希代の投資家ウォーレン・バフェット氏だろう。

バフェット氏率いるバークシャー・ハザウェイは、時に数年単位で「休むべし」を実行し、巨額の待機資金を積み上げる。有名なのは1990年代後半から2000年代初頭のITバブル。ブームに背を向けてIT銘柄には手を出さず、「バフェット氏は時代遅れ」と言われながら、着々とキャッシュを積み上げた。

ちなみに今も、バークシャーハザウェイは「休む」を選んでいる。現時点の待機資金は過去最高の1890億ドル(約30兆円)。株主総会でバフェット氏は「良い球が来なければバットは振らない」と答えている。

投資スタイルへの確固たる信念こそバフェット氏が「休める」理由だろう。マネするのは難しいかもしれない。私を含む凡人は、「休むべし」ではなく、「買うべし、忘れるべし=Buy&Forget」の方が実践的かもしれない。

あえて付け加えれば、もうひとつ、「休むべし」を支えるファクターは長生きだ。バフェット氏の莫大な富の99%は50歳以降に積み上げたものとされる。投資も仕事もほどほどに、休むべき時はじっくり休んで、心身の健康を保つ。これこそが「休むべし」の本当の効用かもしれない。

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク

『インベスターZ』(c)三田紀房/コルク