「対話」が果たす役割

顧客との循環運動

――企業の慢性疾患を改善するのに有効な方法として、「対話」を提唱されています。ご著書1冊目の『他者と働く』、2冊目の『組織が変わる』でも、対話の意義を説かれています。

対話とは、単に問題解決することを目指すのではなく、さまざまな視点・角度から眺めることを通じて、より良い組織の状態を作る道筋を見つけるための思考の運動形式のことです。必ずしも対面で話すことを想定しているわけではありません。

――本書の序章では、「経営における対話とは、他者との関係性の上でこそ成り立つ、1つの思考の運動の形式である」として、「ドラッカーは『顧客の創造』と述べるとき、『顧客という他者』を媒介にして、企業が果たすべき役割を見出そうとした」と書かれています。

対話の思考運動が滞ると、企業は顧客を新たに創造して社会に価値を生み出したり、人々が自らの位置と役割を見出したりすることができなくなります。このような状況に陥った組織を、自ら経営する組織体へ変えていくこと、これが本書の目指したところです。

ドラッカーは『現代の経営』(1954年)で、マネジメントは顧客の創造だと書いていますが、それは対話の思考運動そのものではないかと思うのです。つまり、「自社が社会において何者であるか」「自社の価値はいかなるものか」は、顧客という他者を通じて自分たちを再創造する行為なのです。

『現代の経営』が著された時は、経営の文脈で対話という概念はなかったと思うのですが、ドラッカーを再読して、彼の言わんとすることは対話の概念と相通じるものがあると思いました。

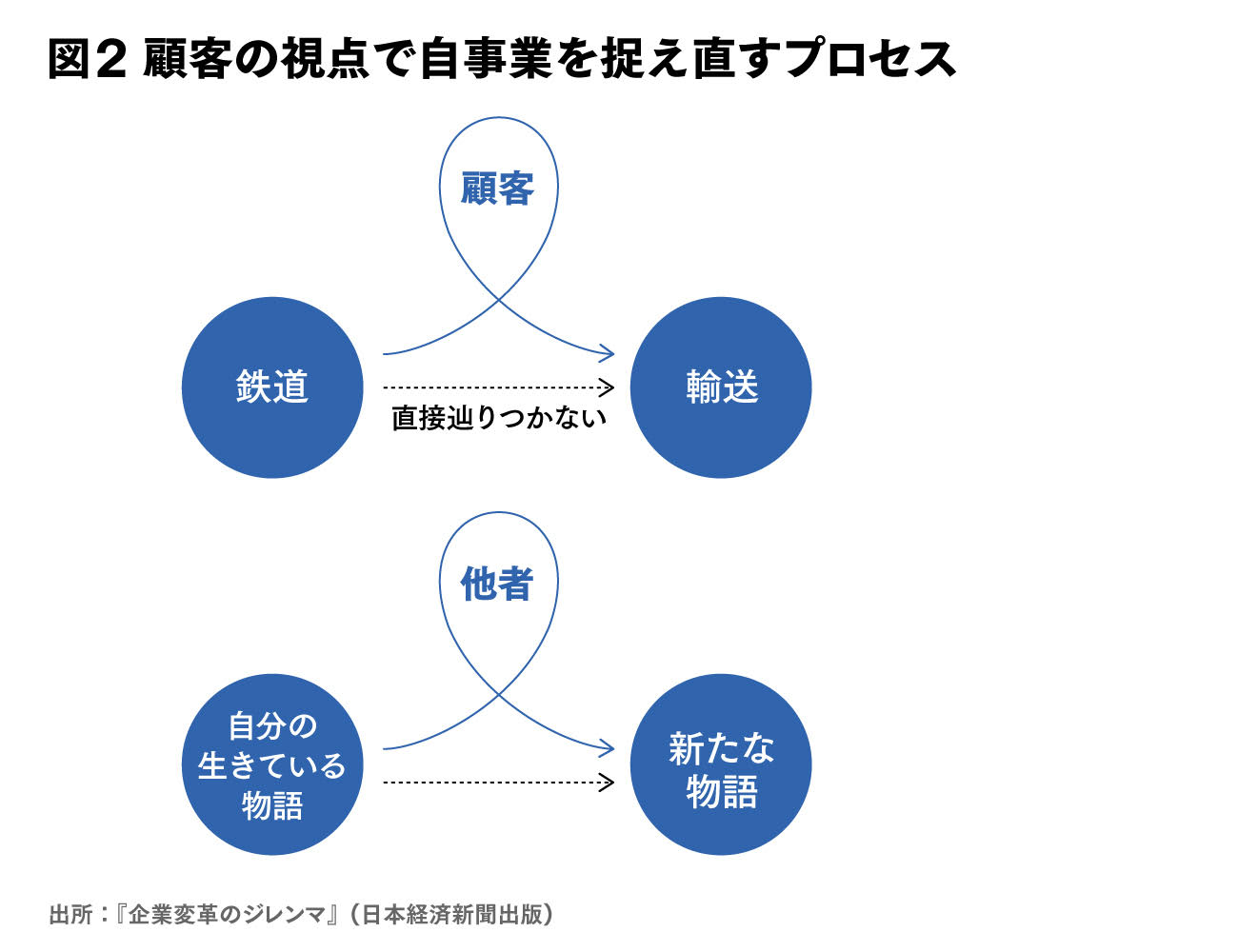

同時代の経営学者のセオドア・レビットも同じようなことを言っています。例えば、よく知られている言葉では、「穴あけドリルを買う人は、ドリルが欲しいのではなく、壁の穴が欲しいのだ」というものがあります。これを表す具体例として、米国で航空機や自動車が普及する中で鉄道会社が衰退してしまったのは、「鉄道会社が提供しているのは鉄道会社であり、輸送手段を提供しているとは考えなかったからだ」と指摘しています。顧客視点で商品や事業を捉えることの大切さを論じるのです。

顧客を通して自分たちが何であるのかを知る、この思考の運動ですね。他者を媒介として、己をはかり直し、それに応答しようとする。

社内での関係性も、この考え方が有効です。(本連載第1回で)前述したNECの事例のように、例えば新規事業開発部門にとって、経営層や既存の事業部門、人事部という他者を通して、自分たちが何であるかをを知って、それに応答しながら変革を進める必要があるのです。

しかし、自分たちがやっていることの正しさを自分たちで決めてしまうと、どうしても押し付けになり、対立の構図や力関係が生まれてしまいます。そうすると、自分の言い分を通すことばかりを考えてしまい、変革が進まなくなります。

そうなった時に、自らの正当性を主張するために、理屈とエビデンスで攻めてしまうことがあります。「お前は間違っている」と言われた側は、「いや、間違ってない」と理屈とエビデンスで対抗します。これでは、変革になりません。

――ゼロ・サムゲームの勝ち負けとなってしまうということでしょうか。

そう、勝ち負けの世界になってしまうんです。双方の認知やナラティヴが揃っているのなら、主張し合っても、「向かうところは同じだよね」と折り合える。そうでないと、果てしない言い争いになり、皆が冷めていく。これは変革とは異なることではないでしょうか。

企業では「静かな退職」が今、問題になっています。働き続けているけど、気持ち的には退職しているのと同じ、というものです。より良い組織にしようと思って頑張っているのに、組織は変わらない。そういうことが続けば、「何か提案しても、意味ないな」と思うようになるのは仕方がないのです。その行き着く先が、静かな退職なのかもしれません。