愛媛出身の作家&作詞家・高橋久美子さんは、以前は標準語で話していたけれど、今は仕事でも地元の「東予弁」で話すことが多いといいます。

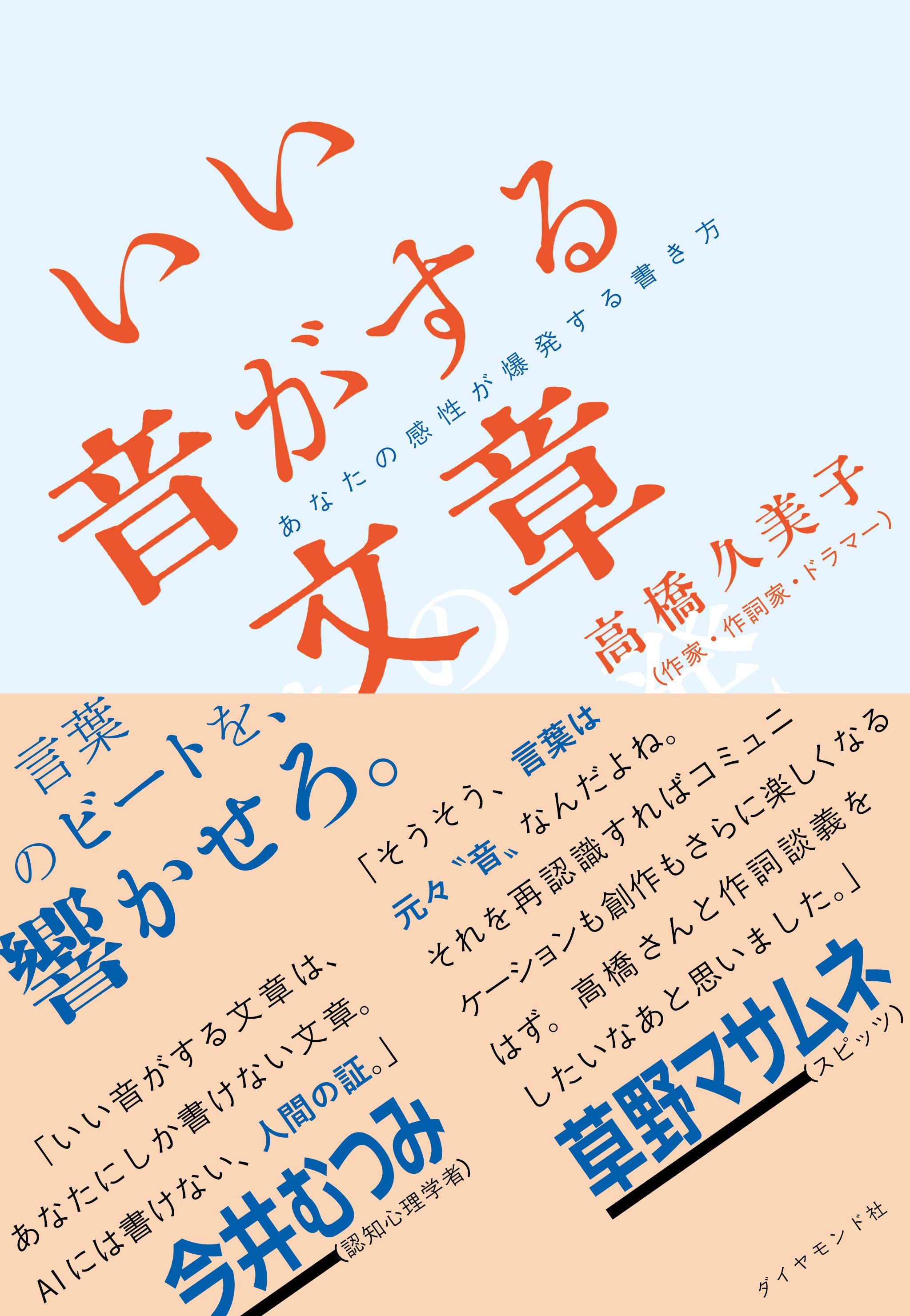

新刊『いい音がする文章』から、「方言」が自分の生き方や人間関係に及ぼす影響について触れた部分を紹介します。(構成・写真/ダイヤモンド社 今野良介)

「なにそのしゃべり方」と笑われる

私は東京に出て20年近くになるけれど、いまだに東予弁だったりする。

島言葉と同じく、愛媛県の中でも場所によって微妙に違う土着の方言はほとんど書き言葉で残っておらず、口承である。自分のアイデンティティは何だと聞かれたら、私にとってそのひとつは、松山とも宇和島とも微妙に違う東予地方の方言だといえる。

トークイベントのとき、昔は改まって標準語で話していた。しかし、まったく思ったように話せない。すらすらと言葉が出てこない。頭の中で、英語に変換するように標準語に変換している自分に気づいてしまった。それからというもの、私は、なるべく自分の言葉で話すことにした。

でも、それができているのはきっと、就職をせずに、自分をわかってくれる人と仕事できる環境にいるからだと思う。わかってくれる前提で話しているから。

というのも、中学生の甥っ子に話を聞くに、クラスに方言でしゃべっている子はほとんどおらず、「なにそのしゃべり方」と笑われることもあるそうだ。祖父母と生活をともにしているから、うちの甥や姪は方言丸出しなんよね。

突然ですが、ここからちょっと方言で書きますね

突然ですが、ここからちょっと方言で書きますね

ほじゃけんど「どして久美子さんは書き言葉になったら方言を使わんの?」と言われることがようある。「全編、東予の言葉で書いたらええんじゃないん?」と。

ほうじゃなあ。どしてじゃろと考えたんよ。どう言うたらええかな。甘えとるような気せんで?

自分の言葉でしゃべるって、英語圏に行っとるのにずっと日本語でゴリ押ししとるんと近い感覚なんよ。

こないだな、パスポートが切れて新宿のパスポートセンターに行っとったんじゃけどな、帰りしな都庁の食堂に寄ってみたんよ。ほんでな、都庁で働きよる人らあに混ざって私もスタミナ湯麺食べたんよな。食べよったら母から電話かかってきてしもて。

ほりゃあ方言出るじゃろ? 親からの電話って絶対方言になるよな。都庁の食堂で、みんなスンとして黙って昼ごはん食べよんのに、ひとり東予弁丸出しじゃけん。ものすごはずかしいわ。甥っ子の気持ちわかったわ。

ほじゃけん、ほんまの自分の言葉見せれるんは、心を許した人だけゆうことじゃろな。

ほんで、これ、書き文字にしてみとるけど、どんな? ことないで? だいぶ、はがいたらしーになっとんでないん?

どうでしたか?

そうなのだ、こうして方言で書くと、手書き文字にも近いような生っぽさと、甘えのようなものが滲み出てくる。

逆に標準語で書くと、冷静にずいぶん俯瞰(ふかん)で自分を見られる。しかし、気がつけば、かっこいいもうひとりの自分が饒舌(じょうぜつ)に語りだしていたりする。それはそれで恥ずかしい。

本を読んでくれた方が「ときどき出てくる方言がいいリズム出してますね」と言ってくれるのだが、あれは自分への突っ込みなのだ。かっこいい風に語っちゃってますけど、久美子さん大丈夫ですか? という蹴りなのだ。

全編で方言の小説とかエッセイとか、まあいつかはやってみてもいいのかもしれんけど、めちゃくちゃ自分すぎて、甘えた感じで、かっこわるって思ってしまう。言葉の距離感は心の距離感なんだと思う。甥っ子が自分の言葉で話せる人が家族以外に現れたなら、それがきっと親友になる人だ。

話を戻そう。

テキストコミュニケーションが増えていると言われているけれど、自分の言葉で話せる相手とは、きっとみんな実際に会って話しているはずだ。共通言語を持った人との会話は何倍も楽しいから、はっきりとそれを判断できる時代になったということ。

それ以外の人とは、機械的に文字で情報だけをやりとりして、これ以上深い話ができそうだなと思った人とは、遠くても実際に会いにいく。みんなわかってしまったのだ。全員に心を開く必要はないと。

無駄をどんどん省いて、マイワールドを深めることも選択の一つだろう。私はそこまで白黒はっきりにはできないから、標準語に方言を混ぜながらのらりくらりとさまざまな人のリズムに乗っていくのも好きだけれど。

(おわり)