晩メシのご飯が銀色に!?

まさかの“銀シャリ”現象

ある日、珍しく早い時間に走り終え、明るいうちに晩メシをつくった。鍋の蓋を開けると、ん?ご飯が灰色に見える。いや、どちらかというと銀色か。なるほどこれが銀シャリか、なんちって。――と己をごまかすために張った煙幕を、不安が軽く乗り越えてきた。

光の加減で銀色に見えるだけでは?とスプーンでご飯をほじってみると、中は普通に白かったのでカクンと首を垂れた。つまりご飯の表面だけが膜が張ったように銀色だったのだ。

「もしかして、鍋のアルミ成分……?」

嫌な感じがしたが、しかしこのときはそれほど深刻には受けとめなかった。鉄分が体に必要なように、この銀色の膜も体にいいかもしれないとさえ考えた。

だからそのあとも鍋を使い、銀色の膜が張ったご飯もそのまま食べ続けた。

鍋のフタが閉まらない…

試しに押したら「粘土細工かよ!」

それから半年ほどたったころ、鍋の蓋がはまらなくなった。

見ると鍋がゆがみ、わずかに楕円になっている。自転車が横倒しになったとき変形したのかもしれない。困ったな、蓋が閉まらないと米がちゃんと炊けへんやないか。そう思いながら、鍋のへこんだ側の側面を両手で持ち、ぐいっと外側に開いてみると簡単に広がった。

それどころか勢いあまって広がりすぎてしまった。うそ?慌てて押し返すと、ぐにゃ、と今度は逆方向にあっさり曲がる。

「粘土細工かよ!」

よく見ると、肉厚だった鍋が心なしか薄くなっている。まさかと思い、フライパンを取り出して比べてみるとぞっとした。調理してきた時間が圧倒的に短いフライパンのほうが明らかに厚いのだ。

つまり、手で簡単に曲がる薄さになるまでアルミがご飯に溶け出し、すべて僕の体に吸収されていったというわけか。なるほど。──っておい。

「……アルミなんか食って本当に大丈夫なの?」

それでも南米にいるあいだはずっとその鍋を使い、“銀シャリ”を1年ほど食べ続けた。そのあと北欧に飛び、ノルウェーのアウトドアショップに少しへこんだコッヘルがあったので、交渉して安く購入、ペルーのぐにゃぐにゃ鍋とはお別れした。

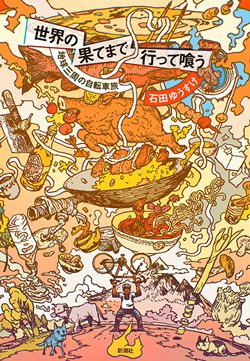

『世界の果てまで行って喰う 地球三周の自転車旅』(新潮社)

『世界の果てまで行って喰う 地球三周の自転車旅』(新潮社)石田ゆうすけ 著