国民は見抜いている?

不評だった「岸田減税」

第1に、財源の確保について。私はずっと気になっていることなのですが、例えばここに長寿を全うして亡くなられた方がいて、資産が残されたとします。その資産は、もちろん働いて貯めたり投資や資産運用で増やしたりした分もありますが、使わなかった年金分もあるのではないでしょうか。年金の半額は税が入っています。年金が社会保険であることを考えれば、なんとかこの税金部分を国庫に戻すという方策はないのだろうか。技術的には難しい話なのですが、例えばこんな視点からも、財源論の新たな切り口が見出せるのではないでしょうか。

第2に、生産性を向上させるための財政出動について。クラシックなケインジアン的有効需要の創出(穴を掘って埋めても経済政策だ、というような)にあまり意味が見出せない以上、政府支出は何らかの投資として考えられるべきです。その意味で、教育の無償化には大きな意味があると思います。政府が人材育成のコストを担うことで、民間のイノベーションに繋げることも可能になるでしょう。

第3に、経済構造の見直しについて。現行のエネルギー自給率13%、食料自給率38%というのは、第二次大戦中の日本よりひどい数字です。いくら稼いでも油代、食料代で外国にカネが出ていってしまう構造自体を見直す必要があるのではないでしょうか。東京や大都市部への一極集中も、今はもうメリットよりデメリットのほうが大きくなってきてはいないでしょうか。交通網と情報網が発達すればするほど都市集中が進むというのは、国の仕組み自体がおかしいからだと思わざるを得ません。

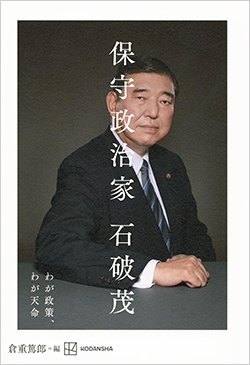

『保守政治家 わが政策、わが天命』(講談社)

『保守政治家 わが政策、わが天命』(講談社)石破茂 著、倉重篤郎 編集

2024年度に行われた減税は(編集部注/岸田首相は2024年度に限って1人あたり4万円の定額減税を実施した)、予算増収分を国民に還元する、という説明をしていたのですが、減税なのに不評でした。極めて珍しいパターンですが、国家財政の悪化に気付いている国民から、将来の財政の自由度が失われるということを見抜かれたのかもしれません。

名目賃金や物価が上昇したために所得税や消費税が増収となり、円安で輸出企業の円建ての利益が増加したために法人税が増収となるのは当然のことで、税収が伸びた分は当面、防衛費や少子化対策にこそ充てるべきです。法人税減税にめぼしい意義は見出せず、もしも経済的格差の拡大を是正する方向性を考えるのであれば、消費税の逆進性をどう軽減するかを議論すべきではないでしょうか。