むせやすい、食べこぼす…

口腔機能の低下のおそれ

誤嚥性肺炎を起こす主な原因の4つめは、口腔機能の低下です。「口腔」は「こうくう」と読み、口からのどの入り口までを指します。

口腔機能の低下というのは、食事のときに、食べ物をかんだり、飲み込んだり(嚥下したり)する機能の低下をいいます。飲み込む機能が衰えることで、誤嚥しやすくなり、誤嚥性肺炎のリスクも高くなるのです。40代、50代の人はまだピンとこないかもしれませんが、口腔機能低下症という病名もあるくらいです。原因は複合的で、例えば、高齢者の場合は、むし歯や歯周病、入れ歯が合わない、といったことで口腔機能が低下しやすいといわれています。

口腔の専門は、歯科(口腔外科も)です。口腔機能低下症による誤嚥性肺炎を予防するには、歯科と医科(とくに呼吸器内科と耳鼻科)との連携が重要になります。

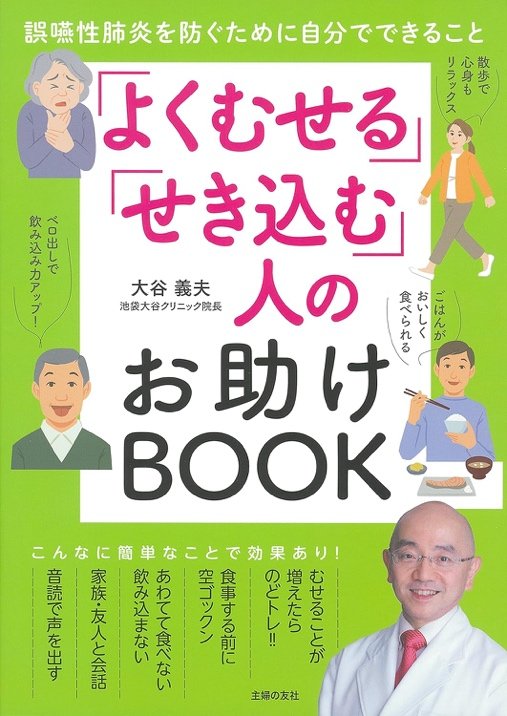

『「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK』(大谷義夫、主婦の友社)

『「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK』(大谷義夫、主婦の友社)

政府は2022年6月公表の「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太の方針)」に「国民皆歯科健診」を盛り込みました。これを受けて、日本歯科医師会も3~5年後をめどに取り組みを進めていく考えを示しています。歯科健診が義務化されれば、口腔機能症の予防にもつながるでしょう。

ちなみに、口腔機能低下症の症状と似た状態を表す言葉に「オーラル・フレイル」があります。「オーラル」は「口腔」、「フレイル」は「虚弱」を意味する言葉で、病名ではなく、食べこぼしたり、むせたり、滑舌が低下するといった状態を表しています。

両者は混同されやすいのですが、オーラル・フレイルは国民を啓発して口腔機能の低下を予防するためのキャッチフレーズ的によく使われます。これに対して、歯科で検査を受けて診断名がついたものが口腔機能低下症です。