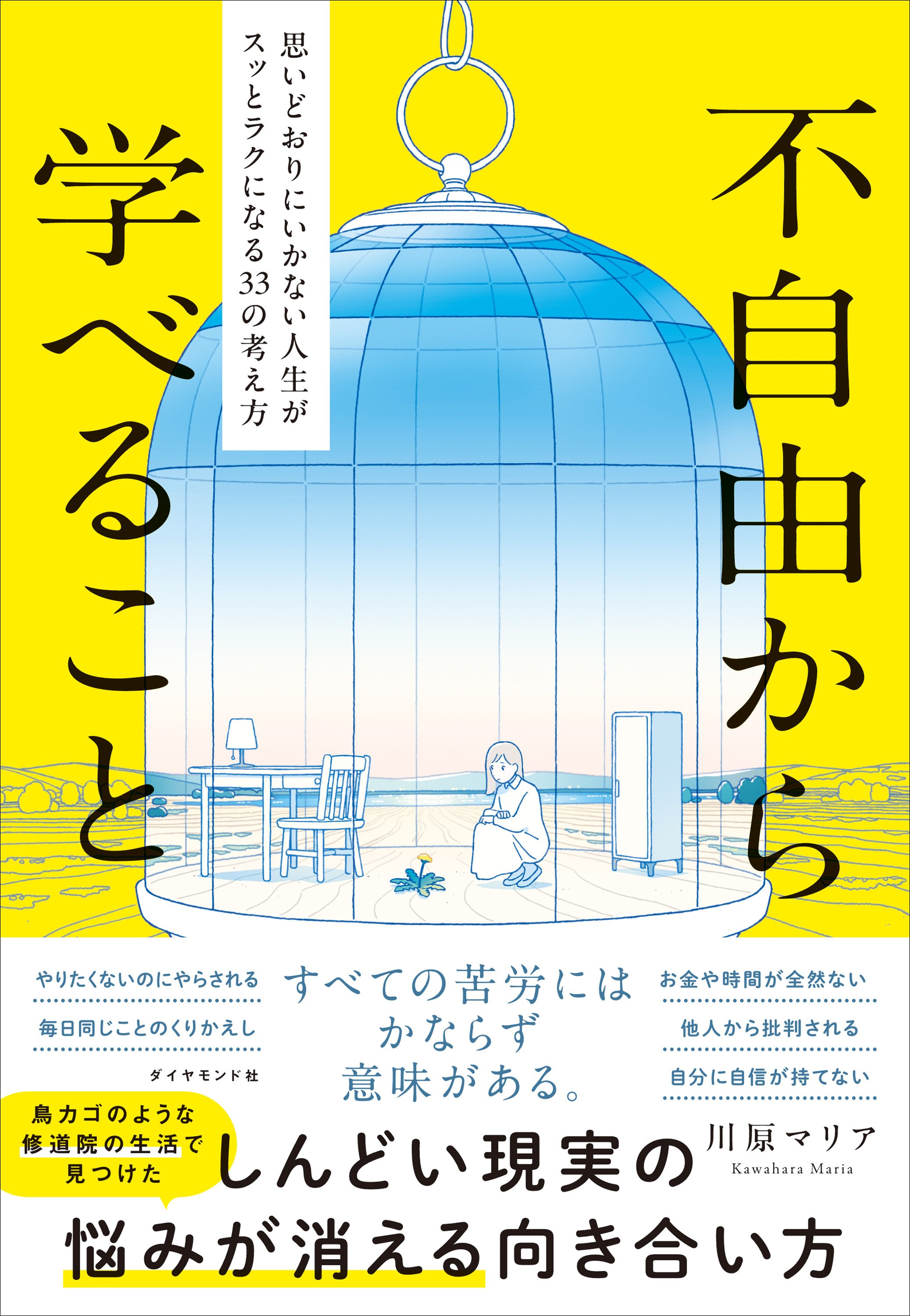

「自由」のまったくない世界で得たもの

私の両親が生まれた長崎の浦上地区は、敬虔なカトリック信者が多い地域でした。私も「潜伏キリシタン」の末裔として生まれ、自意識の芽生える頃には十字架に手を合わせて祈っていました。「川原マリア」という名前も、実際はひらがなですが本名であり、幼い頃から修道女になることは誉れ高いことだと教わって生きてきました。

早く地元を抜け出したかったこともあり、私は12歳で育った街を出て、長崎市内の修道院に入りました。きっとそこには、私が求める自由で豊かな生活があるのだろうと夢みていたのです。

でも現実は、想像とはかけはなれた世界でした。

分単位でスケジュールが決まっていて、毎日がその繰り返し。

所有できる荷物はロッカー1つ分のみ。

雑誌やテレビなどの娯楽はいっさい存在しない。

敷地の外に出られるのは月に1回、3~4時間だけ。

恋愛はおろか、1日のうち数時間を除いて私語も禁止。

いっさいの自由を手放し、ただイエス様のために祈り、人々のために尽くす。あらゆることが制限された、まさに不自由としか言えない世界でした。

私はまるで「カゴに囚われた鳥」のような気持ちで、日々を過ごしました。

ですが、この不自由すぎる環境が、私に「現実の見方を変える」という考え方を授けてくれたのです。というより、そうでもしないと乗り切れませんでした。

そして、とある事情から18歳で修道院を出て、そこから20年の人生を歩んできた今、実感していることがあります。あの不自由な日々から学んだことが、今の私を強くしてくれたということです。

「不平等」な世界でも、希望を諦めないでほしい

「上司ガチャに外れた」

「親ガチャに外れた」

最近はそんな言葉も聞くようになりました。

ガチャガチャの景品が自ら選べないように、上司や親も選べない。自分ではどうすることもできない現状に絶望している人は多いと感じます。

たしかにこの世界は、どこまでいっても不平等です。

どんなに努力をしても、不自由さはつねにつきまとうものです。

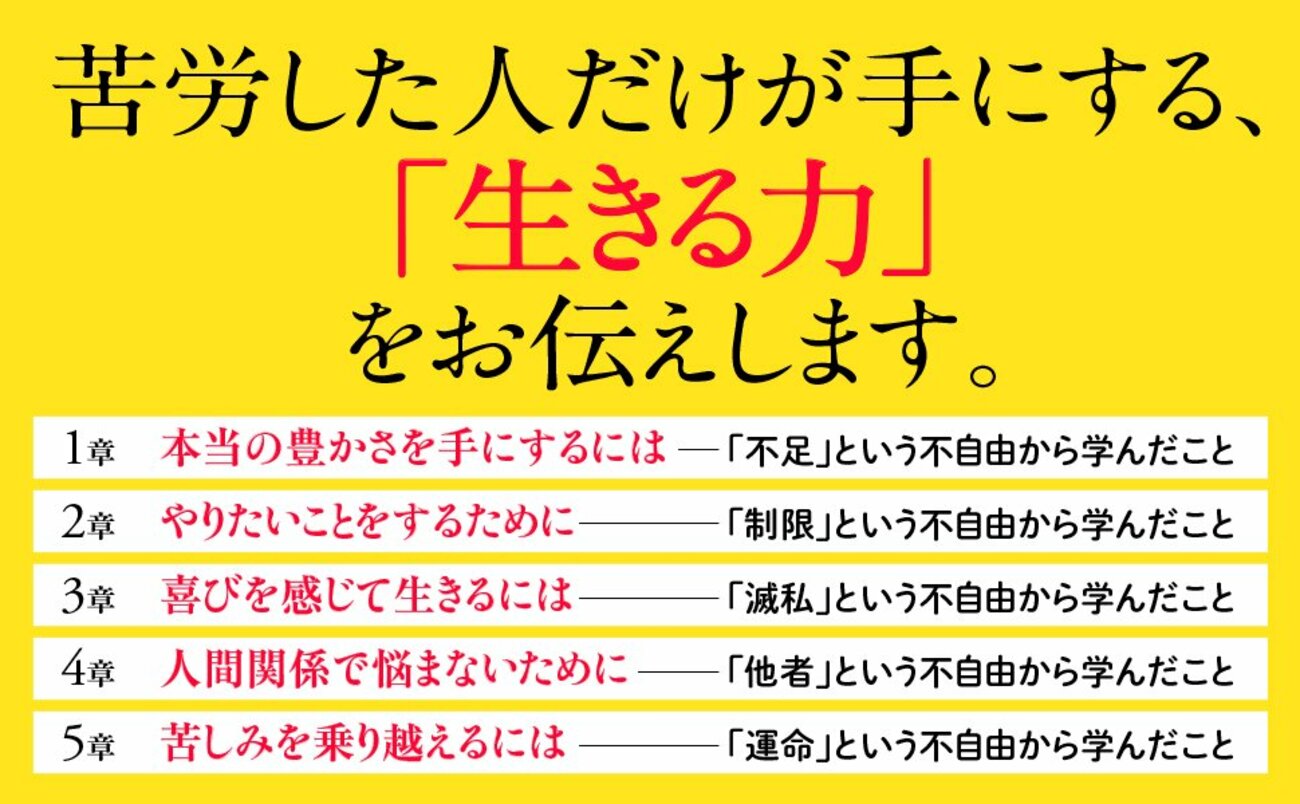

ですがそんな絶望のなかでも、希望を見出すことを諦めてほしくないと思い、本書を書きました。本書でお伝えする、私が修道院で「不自由から学んだこと」を知ったうえで不自由な現実を眺めてみたら、そこに新しい「意味」を見出せるかもしれません。

そうすれば、きっと不自由な現実も受け止めることができて、生きるのが少しラクになることでしょう。

不自由という壁にぶつかり続けて、身を滅ぼす。

壁を受け入れて、悲しみを受け入れて、自分を諦める。

壁に阻まれたときにできることは、それだけではないはずです。

もしかしたらその壁は、じつは幻想かもしれません。よく考えてみたら、別にあなたの邪魔にはならないかもしれません。それに、意外と壁の中の暮らしも楽しかったりするかもしれません。

そんなふうに、視点を変えてとらえ直してみてほしいのです。

これまで不自由としか感じていなかった日常に微かな光が差し込み、そこに健気に咲く花に気づく。この本をお読みいただくことで、そんなささやかな、でも喜ばしい変化が皆様の日常に訪れましたら幸いです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まない人になれる考え方」を多数紹介しています。)