答えのない時代に、メモが最強の武器になる――。

そう言い切るのは日本一ノートを売る会社コクヨで働く下地寛也氏だ。トップ社員である彼自身が、コクヨ社内はもちろん、社外でも最前線で働くクリエイターやビジネスマンにインタビューを重ねて上梓した『考える人のメモの技術』。読者からは、

「いかに自分のメモが仕事に役立っていないかが、わかってしまった」

「だれにも聞けないメモの取り方を、手取り足取り教えてくれる本」

「メモを変えたら、仕事の質が上がった!」

といった多くの声が届いている。

たかがメモ。されどメモ。

今回は特別に「言語化とメモ」をテーマに著者の下地氏に寄稿いただいた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

言語化力、三流、二流、一流の違い

会議やプレゼンで「この人、頭いいなぁ」と思うことがあります。発言の中身もさることながら、その「言い方」がなんとも自然で説得力がある。

その一方で、必死で説明しているのに何を言っているのか頭に入ってこない人もいます。本人は良いことを言おうとしているつもりなのですが言葉が上滑りしていて、まったく心に響かない。

同じ話をしていても、なぜこんなに伝わり方が違うのでしょうか?

自分の頭の中にある思いや考えを人にわかりやすく伝える力を「言語化力」と言ったりしますが、その違いを三流、二流、一流と比べてみると以下のような特徴があるでしょう。

三流は、「思ったままを口にする」、感じたことや思いついたことを、そのまま言葉にしている状態です。

二流は、「考えながら言葉にする」、頭の中で一度、整理してから話すスタイル。何を言っているのかはわかります。

一流は、「構造を意識して言葉にする」、話の目的や結論を意識し、伝わるように組み立てながら言葉を選んでいます。

この違いについて、どのような影響があるのか少し考えてみましょう。

一流は、話の「構造」を設計してから話す

まずは、言語化力の三流の人。彼らは思考と言葉が、ほぼ同時に出てきます。思ったことをすぐに口にしてしまう。

たとえば会議で、「それ、ちょっと違うと思います」と言いながら、実は「なぜ違うと思ったのか」はまだ整理されていません。それでもなんとなく思ったので発言してしまう…。

次に、二流の人。整理してから言う意識はあります。でも伝え方までは気が回らない…。

だから筋の通った話をしていたとしても、「相手にどう伝わるか」という視点が抜けていることが多く、共感を得られにくいのです。

最後に、一流の人について考えてみます。彼らが言語化するときには、話の構成が緻密に設計されています。

考えるべきテーマにおいて、

「何が目的なのか?」

「相手はどのような考えを持っていて、何を知りたいと思っているのか?」

など、話の構造を考える前提をしっかりとおさえています。

そのうえで、「現状どうなっているのか?」「本質的な課題は何なのか?」「有効な打ち手はどれなのか?」ということを構造的に組み立てて思考を進めていきます。

これは単に「話し方」というものではなく、「考え方」そのものの違いです。

思いついたことを話すのではなく、「相手の理解度や納得するポイントをおさえて組み立てる」ことを意識しているのが、一流の人が持っている言語化力なのです。

構造化を身につけるメモの技術

では、どうすれば頭の中の考えを構造的に整理し、相手に伝わるように言葉にできるのでしょうか。

そのカギになるのが、「メモしながら考える」という習慣です。

人は、同時にたくさんのことを頭に留めておくことができません。

「マジックナンバー7±2」といって、人は同時に5~9個のことしか頭で覚えておけません。だからこそ、考えを整理したいときには、書き出して“見える化”することがとても有効なのです。

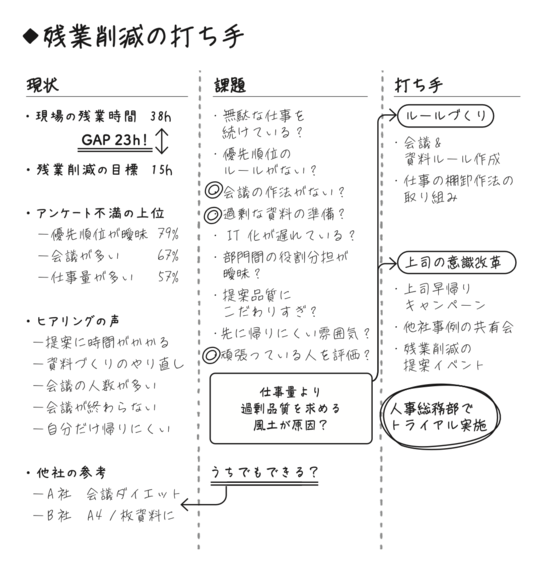

そこでおすすめしたいのが、「ノート3分法」というメモの方法。

A4サイズの紙を横向きに使い、「現状」「課題」「打ち手」の3つのエリアに分けて書くだけ。まずテーマ(たとえば「残業を減らす」など)を紙の左上に書き、その下に、左1/3に「現状」、中央に「課題」、右1/3に「打ち手」を記入するスペースをつくります。

『考える人のメモの技術』より

『考える人のメモの技術』より

最初に「現状」に思いつく情報をざっと書き出すのがポイントです。

たとえば、現状の残業時間、目標、関係者の声、他社の取り組みなどを箇条書きにしてみる。こうすることで、考えるべき材料が視覚的に整理されます。

そのうえで「課題」のところに、「なぜ残業が減らないのか?」という原因や背景をメモしていきます。仕事量が多いのか、進め方が非効率なのか、あるいは職場に帰りづらい空気があるのか。ここを丁寧に掘り下げることで、本質的な課題が見えてきます。

最後に「打ち手」のところに、課題を解決するための具体的なアクションを書き出します。最初は思いつきをそのまま書いても構いません。重要なのは、実行のイメージを持ちながら「誰が、何を、いつやるのか」を考え、言葉にすることです。

この「現状→課題→打ち手」という思考の流れは、どんなテーマにも応用できます。問題解決は、いつもこの順番でしか進まないからです。そして、この流れを“言葉で構造化”する力こそが、一流の言語化の土台になるのです。

言語化力を鍛えたいと思ったら、ぜひ試してみてください。

(本原稿は、『考える人のメモの技術』の著者・下地寛也氏による書き下ろしです)