自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

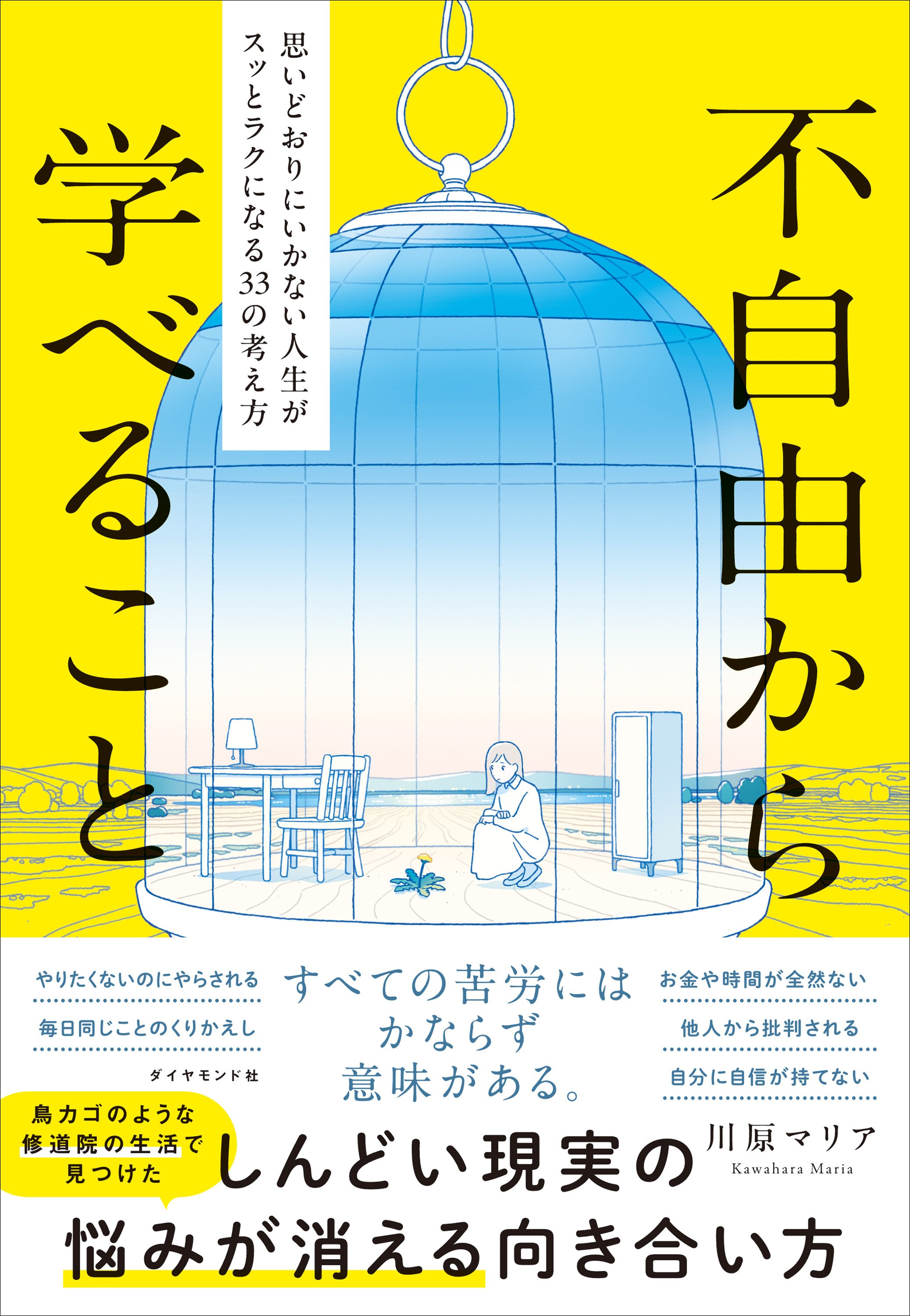

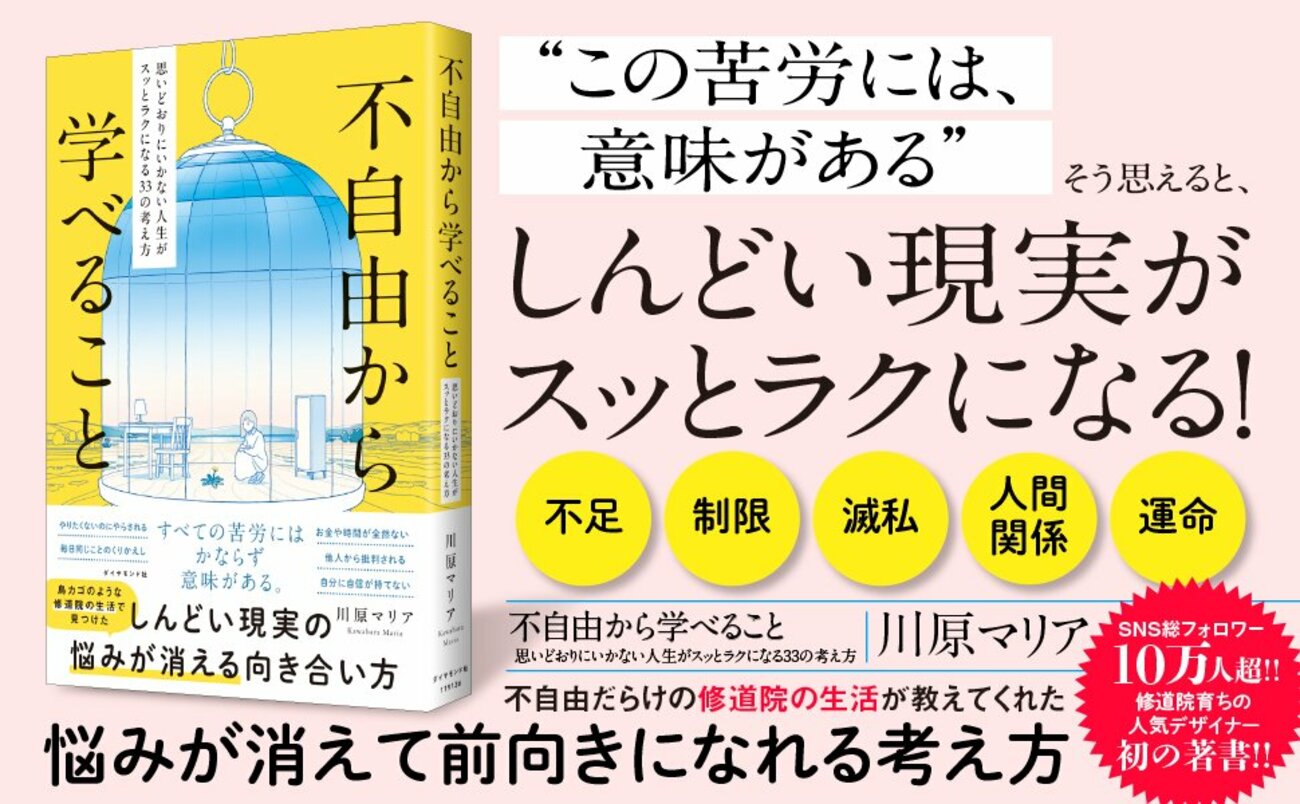

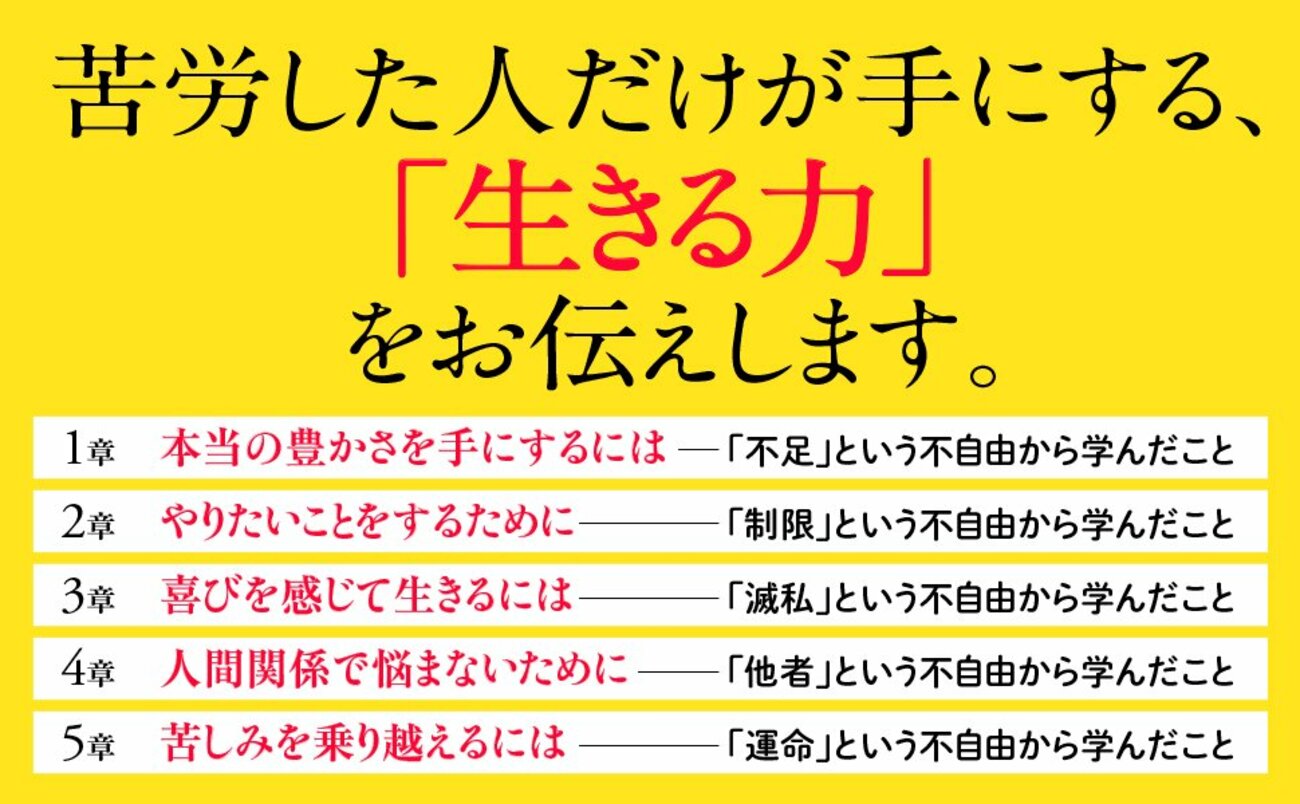

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「他人のための仕事との向き合い方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「誰かのため」ばかりの日々

修道院の生活には、いくつもの奉仕活動が組み込まれていました。

ホスピス病棟でのボランティアや、学校のお御堂の掃除、夏休み等の長期休暇中は幼稚園のお手伝いなど。お御堂の掃除では、結構な広さのある床をすべて掃いて水拭きし、ワックスをかけて椅子を並べ直します。単純作業ですが、ラクなことではありませんでした。

冬休みには修道院のみんなで遠征して、施設で演劇を披露したりもしていました。修道院から外出できるわずかな時間さえ、すべては「誰かのため」だったのです。

「他者への奉仕」から学んだこと

ですが、こういった奉仕活動には、学びもありました。

たとえばお御堂の掃除。この経験のおかげで私は会場設営が得意になり、仕事でイベント運営をする際などに役立っています。

幼稚園でのお手伝いでは、その体験を通じて子どもとの接し方がわかりました。

演劇では脚本や演出などをしていたので、今のプロデュース業といった仕事と大差のないことをしていました。

すべての奉仕活動が、将来の「自分のため」につながったのです。

「誰かのため」が、「自分のため」になることもある。

修道院時代に得たこの学びは、私の人生において大きな財産となりました。

なぜなら社会に出たあとも、人生は「誰かのため」ばかりだったからです。

過去の苦労は、未来の「自分」のためになる

たとえば、修道院を出たばかりの18歳の頃。お金がなかった私は大学に進学することもできず、東京に行きたいと願うも、家族が許してくれませんでした。

そこで名古屋にいる兄夫婦の家の一室を借りて、舞台美術の仕事やモデルのレッスンを受けながら、生活費の足しにするためにケーキ屋でアルバイトをしていました。

その当時、私のことをよく可愛がってくださったお客様がいました。女性のお客様で、当時は30代後半~40代くらい。小さなお子様がいて、どうやら旦那様かご本人が会社を経営しているようで、よくギフトラッピングを指名して頼んでくださいました。

「今日は可愛らしい感じで」「男性に差し上げるから爽やかに」といった要望に、私は毎回必死でお応えしました。技術は未熟でしたが、懸命に笑顔で接客をしていた記憶があります。

それから15年後、新聞に出ている私を偶然見つけたそのお客様が、お仕事のご連絡をくださいました。

きっとあのときの笑顔を今でも覚えていてくださったのでしょう。

「お客様のため」に必死だった日々が、未来の「自分のため」になったのです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まないための考え方」を多数紹介しています。)