自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

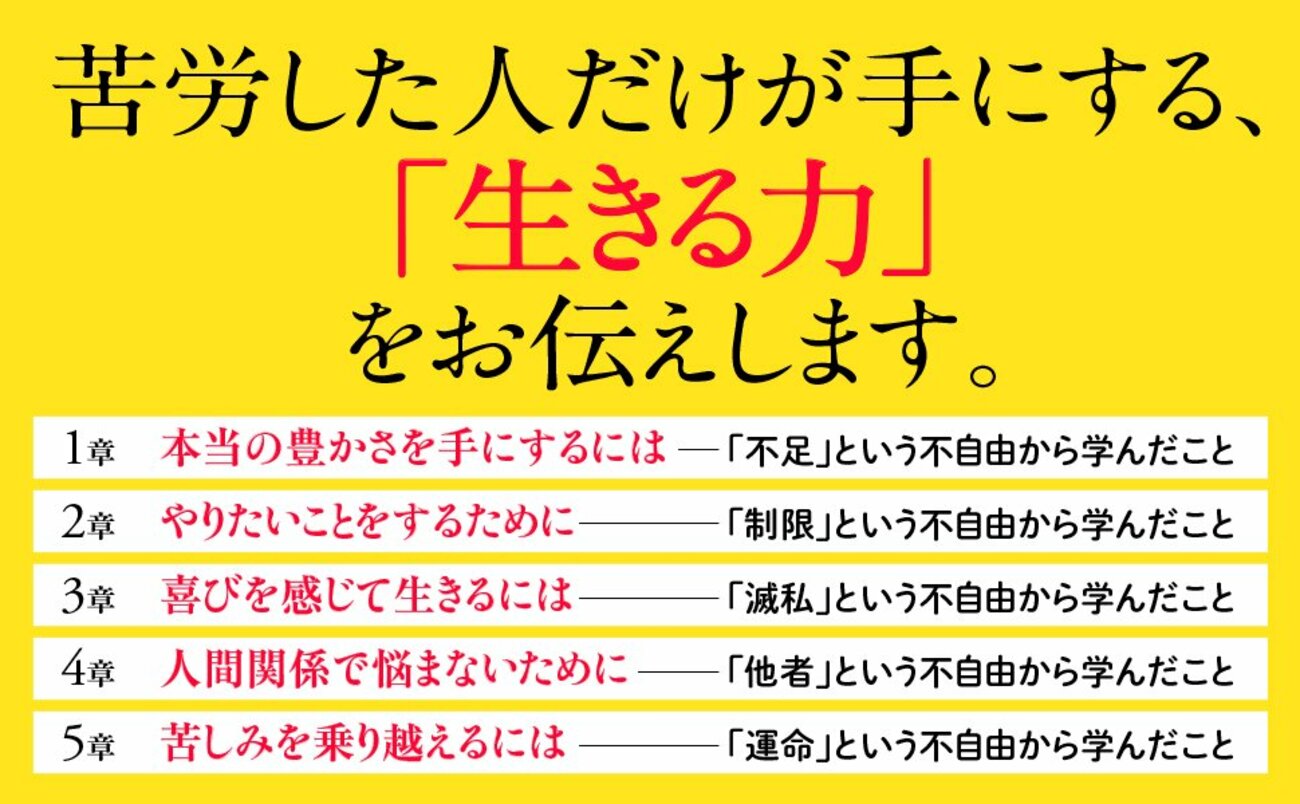

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「メンタルが強い人の考え方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

あまりにも有名な「88文字」の言葉

聖書の言葉に、こうあります。

自分の命を愛する者は、それを失うが、この世で自分の命を憎む人は、それを保って永遠の命に至る。」

自分が犠牲になっても、その先に多くの人が救われたり、世の中が変わったりするのであれば、それは永遠の命といえる犠牲になるのではないか、という意味です。

他者の「身代わり」になるということ

作家の三浦綾子さんはキリスト教のプロテスタントであり、彼女が実話をもとに書いた小説『塩狩峠』はあまりに有名です。とある鉄道員がキリスト教の信仰に目覚め、自らの命をもって鉄道事故を防ぎ、多くの命を救ったお話です。

また、カトリックの司祭で、アウシュビッツ強制収容所に入れられたマキシミリアノ・マリア・コルベ神父様の話も有名です。

カトリックの思想がナチスドイツと相反するとし、コルベ神父は捕えられ、アウシュビッツ強制収容所で強制労働をさせられていました。

ある日、脱走者が出て、その見せしめに10人が餓死刑に処されることに。その10人は無作為に選ばれたのですが、とある囚人が「自分には妻子がいる。私が殺されたら子供たちは父親のいない子になる」と泣き崩れました。

そこでコルベ神父は「自分が身代わりになる」と、自らの命を差し出したのです。

彼のおかげで助かった囚人は、その後、生きてアウシュビッツを出て、妻に会うことができました。そして、その体験を多くの人に伝える語り部となりました。

未来を想って、「今」を耐える

私がお世話になっていた教会は、どういうご縁か、このコルベ神父様の精神を受け継いだ修道会が運営している教会でした。

とはいえ彼らのように「命を投げ出せ」とまでは言えません。命を賭してまで誰かを救うのは本末転倒でもあると思うからです。

ですが「今、自分が耐え忍ぶことで、未来の誰かひとりの救いになるなら」という気持ちでいると、多少の批判や悪意も、毅然とした心で耐えられるようになります。

他者の言動に不自由さを感じたときは、主語を「私」ではなく「私たち」に変換して考えてみてください。自分はつらくても、子孫や次の世代のことを思って生きてみるのです。

結局あらゆる人間は、いつかは朽ち果てます。

自分の恨みを晴らすためではなく、次の世代を幸福へと導くために、大切な人生の時間を使いたいものです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まないための考え方」を多数紹介しています。)