同じ会社に長く勤めていても、自分のキャリアを振り返りながら、同僚と時間をかけて何度も語り合うという機会はほとんどないと思います。入社前にこれだけの深い対話を繰り返しておけば、いわゆる「オンボーディング」(編集部注/新しい仲間が組織に順応して活躍できるようにするための取り組み、またはそのプロセス)もきわめてスムーズに進みます。

不採用になった面談も

時間の無駄にはならない

また、このような対話を繰り返したあとに、もし不採用という結論になったとしても、それは決して時間の無駄ではありません。その人とはいずれどこかで縁がつながるかもしれないからです。さらに、所属候補チームのメンバーにとっては、会社を代表して求職者とコミュニケーションすることで、自分たちのキャリアを内省したり、チームのアイデンティティを見直したりする機会にもなります。

また、採用面談に時間をかける分、「リファラル採用(社員による紹介採用)」を積極的に活用したり、なるべく波長が合いそうな人にエントリーしてもらえるよう募集段階で工夫したりして、あらかじめ候補者を絞り込むことも大切です。

そのためには、「プロダクト/サービスのブランディング」と「採用のための広報活動」を切り離して考えるのではなく、地続きのものとして設計していくことが求められます。つまり、小手先の技術やデザインで自分たちの「外面」を取り繕うのではなく、できるかぎり自分たちの「自然体」を社外に発信することに力を入れるべきです。これは、CCM右側の縦ラインにおける「文化の整合(職場風土‐組織文化‐ブランド)」をつくっていく考え方です。

たとえばMIMIGURIでは、自社の実績を伝えるオウンドメディアの「ayatori」、組織づくりの最新知見を発信するウェブメディア「CULTIBASE」をはじめ、さまざまな映像・音声・テキストコンテンツを配信しています。

このとき大事なのが、社内の広報部門だけではなく、経営陣やミドルマネジャー、事業部の現場メンバーも含めて、まさに「全員参加」でコンテンツを発信していくということです。こうすることで、MIMIGURIが展開するサービスの価値だけでなく、内部の文化や風土も含めた情報が「丸裸」で伝わります。波長が合う仲間を集めるためには、こうした情報発信が最も効果的だと感じています。

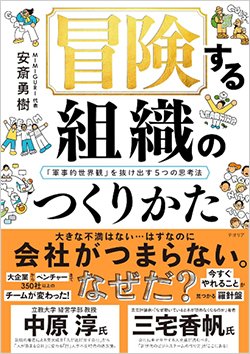

『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)

『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)安斎勇樹 著