「10人に1人」の確率で生まれる左利き。なぜ、左利きの人がいるのか。どのような利点があるのか。自身も左利きの脳内科医・加藤俊徳氏が、筆を執りロングセラーになっているのが『1万人の脳を見た名医が教える すごい左利き』だ。左利きのメリットや特徴を知ることができるだけでなく、「右利きはどうすればいいのか」についても示唆をを得られる1冊。利き手から考える、加藤氏が唱える脳を活性化させる方法とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

大多数の右利きとは、異なる個性が備わっている

アインシュタイン、エジソン、ダーウィンは左利きだったと言われている。

モーツァルト、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ピカソなど世界的な芸術家にも左利きは多い。

近代では、ビル・ゲイツやバラク・オバマなどが左利きであることが知られている。

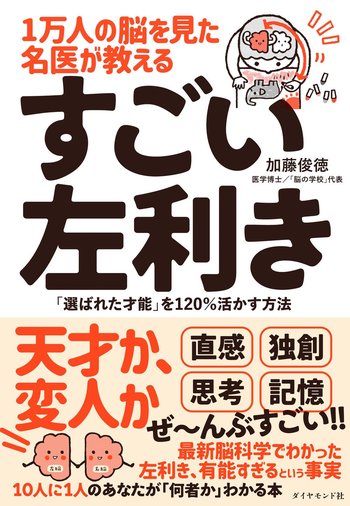

そんな左利きの人について、その特徴やすごさなどを解説しているのが本書だ。

著者の加藤俊徳氏は、医学博士にして脳内科医。今では世界7000カ所以上の脳研究施設で使われ、脳の活動を近赤外光を用いて計測する「fNIRS法」を1991年に発見した研究者として知られる。

その後、アメリカのミネソタ大学放射線科に招かれ、さらに脳研究を深めて帰国。独自開発した加藤式MRI脳画像診断法を用いて、子どもから超高齢者まで1万人以上を診断、治療を行ってきた。

数多くの執筆歴があり、片づけ、感情、ADHDといった多様なテーマで脳の働きを解き明かしてきた加藤氏が、本書では「左利き」に焦点を当てる。

自身も左利きである加藤氏が、その強みとして「直感力」「独創性」「ワンクッション思考」などを挙げつつ、右利きの人にも役立つ脳の鍛え方を紹介している。

例えば、「独創性」。

左利きが持つ独創性には、理由があるという。右利きとは、脳のネットワーク構造が異なるからだ。

大多数の右利きとは、異なる個性が備わっているというのである。

最も大きな脳の使い方の違いは、右利きが主に言葉で情報をインプットするのに比べ、左利きは「目でとらえた情報をイメージで記憶する」傾向が高いことだという。

言語を扱う左脳は、情報を一つ一つ、ゆっくりと理論的に捉えていく。一方で右脳は、カメラがシャッターを切るように、全体を瞬間的にイメージで保存するのだという。

では、イメージで保存できると何が違うのか。

「厄介さ」を脳が感じる瞬間を増やしていく

比較としてわかりやすいのが、スマホでの情報保存だ。

テキストを保存しても、使用する容量はわずかでしかない。一方、画像や動画は大きなデータサイズになる。それだけ、情報量が多いということだ。

脳のデータも同じだ。イメージで保存してあれば、データ容量がテキストよりも圧倒的に多い。

情報量が多いほど、そこから取り出せるものが増え、多様な形に発展させやすいわけだ。これが、既成の枠におさまらない発想につながる。

そして、「みんなと同じ」ではないと意識をすることが、工夫する姿勢をもたらすという。

これは左利きの大きな強みだが、右利きでも真似ができるはずだ。さらに左利きは、ある意見を聞いて「自分は違うな」と思ったとしても、思考はそこでは終わらないのだという。

「こう思うのは、自分がおかしいから?」「それとも、内容の理解が足りないのかな」などと、あらゆる角度から、なぜ自分だけが異なるのかを考えるというのだ。

そうして左利きは、独自の発想を生み出していくのです。(P.101)

そして興味深いのは、左利きが右利きの模倣をするのは、右利きが左利きの真似をするよりも、かなり厄介なのだという。

こうした厄介さを脳が感じるときは、「脳番地」の新しい領域が成長し始めるサインだ。(本書では、思考系、感情系、伝達系、運動系、聴覚系、視覚系、理解系、記憶系と同じような機能を持つ細胞同士の集まりそれぞれに番地を振って8つの系統に整理されている)

これまでの脳番地の使い方ではうまくいかないので、他の脳番地を使い始めているということなのである。これが、創造性の扉を開きやすくする。

左利きにとっては自然なことなのかもしれないが、右利きにとってのヒントは、「厄介さ」を脳が感じる瞬間を増やしていくことだ。

そうすることで、他の脳番地を使い始めるようになり、それが、創造性の扉を開けてくれる可能性を作ってくれるのだ。

日々、未経験のことにチャレンジしていく

独創性といえば、一方で想像できるのは、周囲からの無理解だろう。

保守的な傾向がまだまだ強いのが日本の社会だけに、心構えも求められる。そこで、独創性を発揮するために、気をつけるべきポイントが触れられている。

まわりに理解されないからといって、自分の考えが「価値がないこと」だと思わないでほしいのです。(P.117)

周りの見る目や評価に左右されて自信を失ってしまうと、アイデアを育てる忍耐力も失われてしまう。それでも、くじけそうになることはある。そんなとき、加藤氏がどうしていたのかも書かれている。

まわりの言うことではなく、昨日の自分と比べてどのくらい進歩したかで、自分自身に点数をつけるようにしたのだという。

そして「独創性」をもっと伸ばす脳トレについて、ユニークな方法が紹介されていく。

例えば、本を反対から読む。「未経験のことにチャレンジする」のだ。

いつもと同じ仲間と仕事をしたら、家に帰って同じ銘柄のビールを飲んで、決まったジャンルの動画を見る。

こうして「いつも同じ」ルーティンで生活をしていると、脳は一部の機能しか使わずにすむため、働かない脳の機能はどんどん劣化して独創性どころではなくなってしまいます。(P.121)

自分ならではのアイデアを生み出しやすくするには、日々、未経験のことにチャレンジして脳番地をまんべんなく刺激し、新しい情報を取り入れることが大事になる。

その一つの方法が、これまでに読んだことがある本を、後ろのページからめくってみることだという。ランダムにパッと開いたページから読み始めるのもいい。

「あえて不便な状況にしてみる」というのも、興味深い。

こうして不便な状況に自分を追い込んでみるのも、思考力を高めるいいトレーニングになります。(P.126)

他にも「好きなものを断ってみる」「神社仏閣にお参りする」「必要性を考えてみる」などが並ぶ。左利きのみならず、右利きも大いに参考にしたい脳トレなのだ。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『メモ活』(三笠書房)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。